前回は建物の防水工事をする際に、建築の納まりとしてはどのあたりに気を使えば良いのか、という点について考えてみました。

そこで紹介した項目を改めて箇条書きしてみると、以下のようなものでした。

・コンクリートスラブのレベルは下がっているか

・関連している梁は下がっているか

・周囲の壁下地は何か

・勾配はどうなっているか

・床と壁の仕上材は何か

隣の部屋と床仕上材のレベルを揃えつつ防水を納めるには、まずコンクリートとの天端レベルが下がっているかどうかが重要になってきます。

この前提条件が満たされていないと、そこからいくら時間をかけて検討を進めても、選択肢はかなり限られてしまいます。

なぜコンクリートを下げておく必要があるのかというと、その理由は床仕げ材の他に水を通さない材料を施工するから。

それが、前回紹介したアスファルトという材料になります。

このアスファルトを釜で熱してドロドロの状態にして、それを床に貼り付けていくことで水を通さない層、つまり防水層を形成していきます。

コンクリートは熱で収縮をしますが、アスファルト防水層はそのコンクリートの収縮に追従して破れない状態を保つんです。

だからこそ、長期間下階に水を漏らすことのない防水層になり得る訳です。

ただ、これは前回も書きましたが、アスファルトを釜で温める際に発生する独特の匂いはかなり強烈なんです。

あまり食欲が出ない匂いというか…

こうした匂い問題は近隣からのクレームの要因になることもあるので、施工側としては結構気を使う部分でもあります。

匂いによるクレームをなくす為に、アスファルトを温めないで、ロール状になったアスファルトのシートを貼っていく工法も用意されています。

もしくは、匂いが比較的出にくいような商品とか、何かを混ぜることで少しでも匂いを別のものに変えるとか、そういう努力を施工者もやっています。

もとがあまり良くないので、改善は結構難しいものですが、やらないよりはかなりマシではないかと個人的には思っています。

今のご時世だと、例えば自宅の近くでアスファルト防水を施工している建築現場があったとしたら、悪臭で警察を呼ばれたりする可能性もあります。

警察としてもそうした通報は困るとは思いますが、なにかあると警察に連絡が行ってしまうものなんですよね。

と、施工関連の話はとりとめがないのでこの辺にしておき、今回はアスファルト防水の基本的な納まりを紹介します。

■アスファルト防水の納まり

水を使うためにアスファルト防水を施工する部屋であっても、基本的に床仕上材はきちんと施工する必要があります。

防水層はあくまでも水を通さない層として、コンクリート下地の上に施工をしていくだけで、見た目まで考えている訳ではありません。

そうした防水層の仕様を考えると、防水層とは別に床仕上材が必要となるのは当然のことだと言えます。

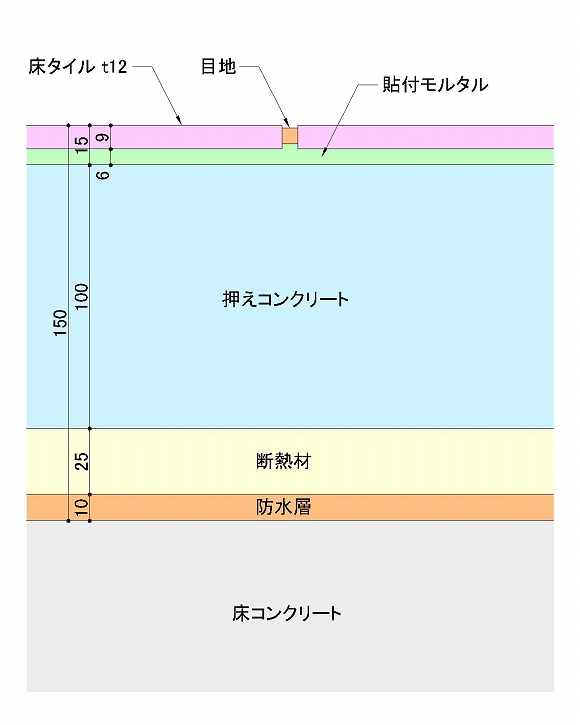

また、アスファルト防水層の上に直接床仕上材を施工することも出来ないので、床仕上材の下地を防水層とは別に用意しておく必要もあります。

そして、これは部屋の用途や設計者の方針にもよりますが、アスファルト防水層の上には断熱材を敷き込む場合もあります。

建築の納まりとしてはこんな感じです。

上図の納まりは主に外部と内部との境界にある防水層、つまり屋上の防水で出てくる納まりになります。

防水層や断熱材などの厚みがあるため、床のコンクリートレベルは下がっていないと納まらないことが上図でイメージ出来るのではないかと思います。

■床仕上材について

上図のアスファルト防水納まり図では、あくまでも参考図ということで、床仕上材としてタイルを想定して作図をしています。

もちろん床仕上材はある程度自由に選定することが出来ます。

石でも良いですし、床塩ビシートでも良いですし、塗床でもOK。

選定される床仕上材は部屋の用途によって色々と違ってくる訳ですが、少なくとも水に濡れても問題ないような床仕上材という条件があります。

大浴室などでは石やタイルが、厨房などでは塗床などが採用される場合が多く、少なくともアスファルト防水にタイルカーペットを敷くようなことはありません。

せっかく下階に水を漏らさないようにアスファルト防水をしても、表面の床仕上材がカーペットになっていて、水はけが悪いようでは困ってしまいます。

カーペットはそもそも水が染み込んでしまうので、水を常時使うような部屋には全然適していないため、選定することはないと思います。

また、水はけにつて話が出たので、ここでセットとして排水の話もすると…

常時水を使う部屋であれば、そこで使用した水を最終的にはどこかに流してあげる必要があります。

この「排水」の考え方も防水を検討する上で重要なポイントになります。

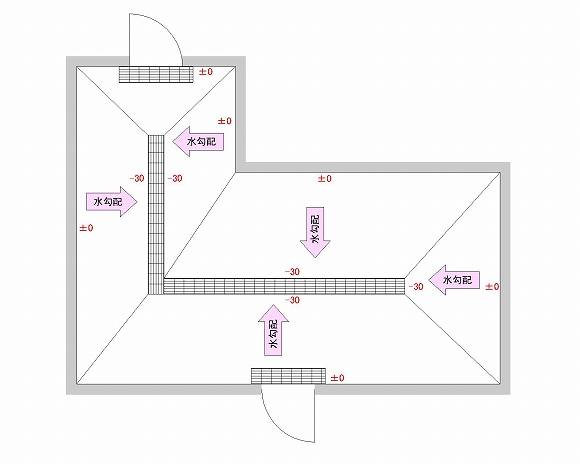

水を流していく訳ですから、まずは一箇所に水を集める為に排水溝が必要になって、排水溝に向かって水が流れるように、床にも水勾配が必要になる。

そんな流れで検討していくことが多いです。

水勾配についてはもう少し後で詳しく説明しますが、防水を施工する水回りの部屋は色々と検討項目があるということです。