このカテゴリでは、床仕上材についての話ではなく、その下地の納まりとしてアスファルト防水を取り上げています。

防水の納まりを決める際には、検討しておくべき項目が結構たくさんあります。

それぞれの項目ごとに求められる条件を満たしておく必要があって、それが防水の納まりを少し複雑にしているのだと思います。

ただ、検討すべき項目はたくさんあるけれど、それぞれの項目についてはそこまで難しい内容ではありません。

ひとつずつ確実に検討項目をクリアしていくことで、最終的にはきちんと納まった状態になっていくはず。

ということで、検討項目についてもう少し細かく説明を続けていきます。

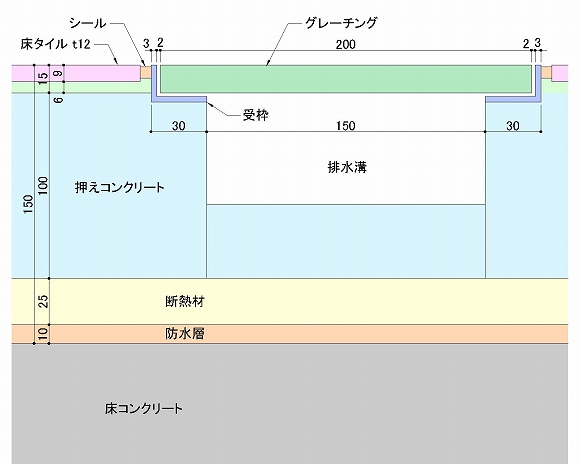

前回はその部屋で使われた水を排水するために、まずは床上にある水を集めることを目的とした排水溝の納まりを紹介しました。

防水層があることと、床には勾配をつける必要があることなどを考えて、床コンクリートのレベルはある程度下げておく必要がある、という話もありました。

床コンクリートのレベルをどの程度下げておくかという点についてですが…

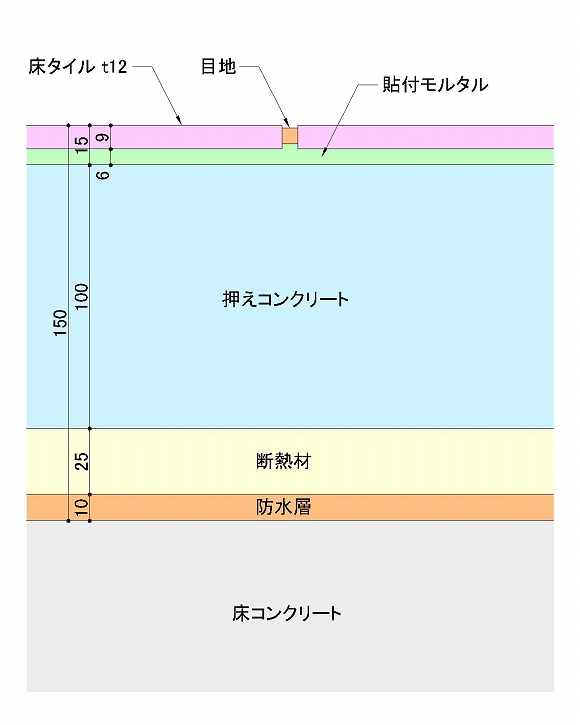

アスファルト防水層が納まり、なおかつ床仕上材も納まるだけの寸法であれば、コンクリートスラブのレベルはFL-100程度で充分です。

しかし実際には、アスファルト防水を納めるためにFL-200程度まで床コンクリートを下げている場合が多いのが現実。

これはなぜかと言うと、防水層の上に打設する押さえコンクリートの中には、水を流すための排水溝を設けるパターンが多いからです。

以前紹介した断面図でも分かるように、排水溝を設置するにはある程度の深さが必要になってきます。

そして排水溝内も平らという訳にはいかないので、勾配を設けるための深さもやはり必要になってきて…

というあたりを考えると、排水溝を納めるためにある程度余裕を持って床コンクリートを下げておく、という対応になる訳です。

排水溝内の水勾配と、排水溝までの水勾配を検討するあたりが、アスファルト防水の納まりでは一番複雑ではないかと思います。

このパターンを掴んでしまえば、防水の納まりとしてはほぼOKとも言えます。

床に水勾配をとり、さらに排水溝内にも水勾配をとって水を流していくという考え方は、あまりピンと来ない方もいるかも知れません。

しかし、大浴場などに行って床をよく見てみると、ちゃんと水が流れていることが確認出来ます。

勾配自体はそれほど急という訳ではありませんが、きちんと勾配を取ることと、平らなままとでは大きな違いがあるんです。

実際に水勾配の納まりを考える際には、場所によって高さが違ってくることになるので、なかなか面倒に感じるのは間違いありませんが…

今回はそんな水勾配についてもう少しだけ考えてみたいと思います。

■水勾配の考え方

先程も同じような事を書きましたが、水を使う部屋の床納まりで最も悩むのは、なんと言っても水勾配です。

水勾配の基本的な考え方は、部屋のどこに水が落ちても、水勾配によって排水溝に水が集まるというもの。

これはもう当たり前すぎる話ではあるんですけど、それ以外にも色々な条件がプラスされてくるため、あまりシンプルにはなりにくいんです。

その条件は以下のようなものです。

・排水溝に水を流す為、排水溝のレベルが一番下になる

・出入口のレベルは他の部屋と合わせるため基本的にFL±0に設定

・出入口の足元にも排水溝が必要な場合もある

・タイルや石などの四角形で硬質な床仕上材は稜線が入れにくい

これら全ての条件を満たす床のレベルというのは、実際にやってみるとよく分かりますが、かなり難しいというか面倒くさいものがあります。

もう途中で嫌になってしまうくらいに面倒な場合も結構あります。

厨房などの場合は、厨房器具を避けて排水溝を配置する必要があって、そうなると平面的には折れ曲がった配置となる場合がほとんどです。

その折れ曲がった排水溝を全部水下にして、そこに水を流すように水勾配を設定しつつ、出入口にも排水溝を設けてそこはFL±0にする必要があるとか。

場合によってはその出入口の排水溝とメインの排水溝が繋がってたりして、もうどうして良いのか分からない状態になります。

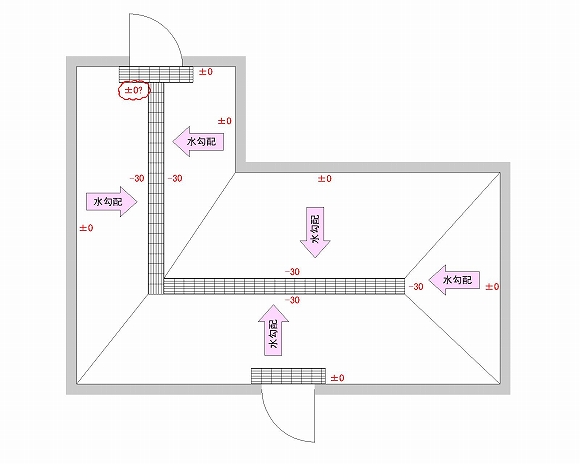

例えばこんな平面になったり。

赤い数値は床のレベルを指しますが、図面内上側の扉付近のレベルがなんとなく分からない状態になっています。

水下になっていた排水溝がそのまま出入口の排水溝に繋がっている為、レベルがFL±0なのか-30なのかが曖昧な状態です。

まあこれは悪い例なので、悪い例の中で正解を探すのはやはり無理があると言うしかありません。

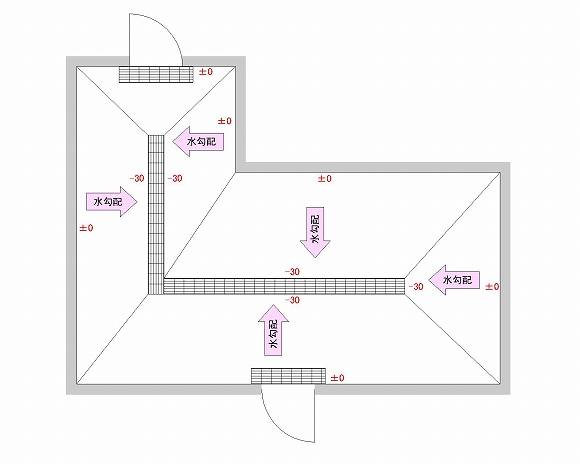

私だったら、排水溝の範囲を下図のように変更すると思います。

目的は排水溝に水をしっかり流すことと、出入口に変な段差を設けないことなので、排水溝は別に繋がっていなくても良いんです。

こうして変更をした状態でも、納まり的にはちょっと難しい部分がある訳ですけど、それは次回に説明したいと思います。