コンクリート化粧打放し仕上の壁がどのような特徴を持っていて、納まりの検討ポイントがどのあたりにあるのか。

という話を色々してきましたが、結構話が長くなってしまいました。

もう少しだけ説明しておきたいことが残っているんですけど、話が長くなりすぎてしまいポイントがぼやけてしまいつつあります。

長すぎて分かりにくい説明では読む方が困ってしまう、というか、恐らく途中で読まれなくなってしまうので、もう少しシンプルな説明にしたいところです。

そのあたりの問題には、最後にポイントをもう一度おさらいすることで対応することにして、もう少し話を続けていきたいと覆います。

色々と検討しなければならない要素があることと、私の文章力が低いという問題があって、短い説明というのがなかなか難しいんですよね…

と、そんな話が長くなってしまうとさらに逆効果なので、話を戻しましょう。

今回はコンクリート工事について検討をする際に、どうしても避けて通ることが出来ない誘発目地の話をします。

誘発目地。

あまり聞き慣れない言葉かも知れませんが、建築の納まりを検討する際には、嫌というほど聞くことになる言葉です。

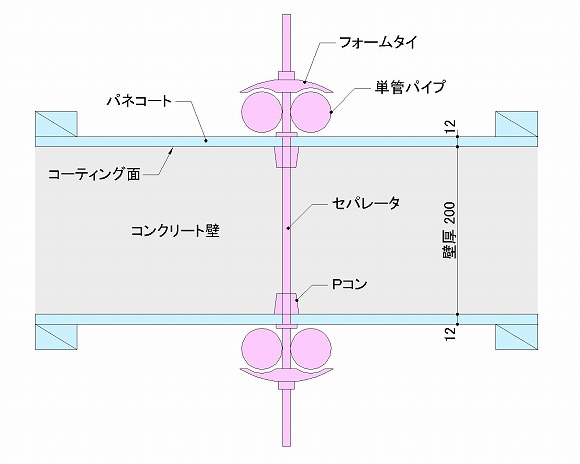

コンクリート化粧打放し仕上の壁を計画する際には、型枠とセパ穴の割付とあわせて誘発目地の位置も計画しておく必要があるんです。

型枠の割付と誘発目地の位置はセットで考えるべきことなので、どちらかを抜かして考える訳にはいきません。

とは言っても、そこまで大げさで難しい話でもないので、まずは「誘発目地って何?」というあたりから簡単に説明をしていきます。

■誘発目地とは何か

誘発目地というのはなにかと言うと、コンクリートのひび割れを誘発するために設ける目地のことを指します。

コンクリート化粧打放し仕上の場合、コンクリート面がそのまま見えてくることになるので、誘発目地の位置も意識しておく必要があるんです。

…と、誘発目地の説明としてはこれで終わりですが、この説明の中にもさらにわからない内容が出てくるようであれば、それは説明になっていないですよね。

これではあまりにも分かりにくいので、もう少し詳しく話をしていくことにして、まずはコンクリートのひび割れについて考えてみましょう。

ここで書いておきたいのが、コンクリートというのは基本的に「ひび割れが発生しやすい」特徴を持っている材料だということ。

ひび割れが発生してしまう原因は、主成分であるセメントの水和熱や外気温等による温度変化や乾燥などなど。

ちょっと小難しい表現をしてしまいましたが…

温度や湿気などによってコンクリートには伸び縮みがあって、それが原因でひび割れが発生する可能性がある、くらいの認識でOKです。

せっかく型枠やセパ穴などを綺麗に割りつけて、しかもコンクリートの打設も頑張って綺麗に仕上げたとしても…

半年後に見たらひび割れだらけになっていて見る影もない状態では悲しいですよね。

そうならない為にも、コンクリートの壁には必ず「ひび割れ誘発目地」を設ける必要があるんです。

「ひび割れ誘発目地」ではちょっと長いので、当サイトでは単純に「誘発目地」という表現で説明を続けていこうと思います。

ひび割れによる見た目及び性能の劣化を防ぐために誘発目地がある。

と言うことですが、そもそもの話として、誘発目地を入れればひび割れが防止出来るのかというと、そうでもないんです。

ではなぜ誘発目地を入れるのかというと…

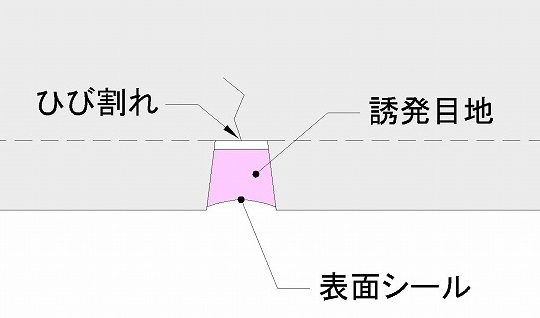

どうせコンクリートにはひび割れが入ることが分かっているのだから、それなら狙った位置にひび割れを入れるように仕向けよう、という目的があるからです。

どこに入るか分からないひび割れよりも、あらかじめココにひび割れが入る、という場所を決めておいた方が意匠的には良いんです。

そうやってひび割れを誘発させる、ということで「誘発目地」という呼び方になっている訳です。

■誘発目地のイメージ

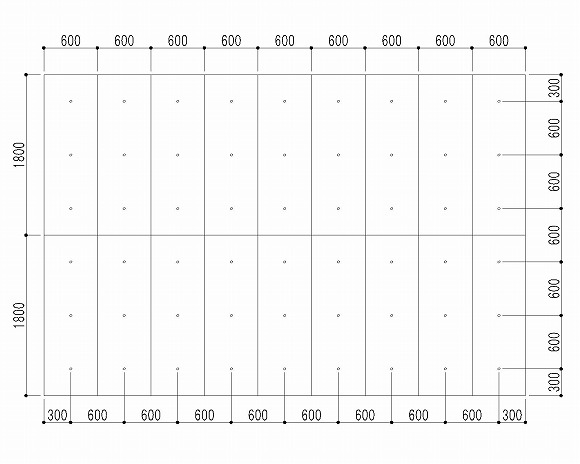

では、どんな間隔で誘発目地を入れるのかというと、大体は外壁に3m以内のピッチで入れるのが一般的です。

コンクリートの伸縮によってひび割れが発生する訳ですから、あまり大きく伸縮しないようなピッチが必要なんです。

各階でもコンクリートの打ち継ぎをする際に目地を入れるので、水平には階高毎に目地があって、垂直には3m程度のピッチで目地が入る。

そんな納まりが一般的になります。

コンクリート化粧打放し仕上の写真を見てみると、大抵の場合は水平方向と垂直方向に誘発目地が入れてあるのが確認出来ます。

上図の少し太めに見えるラインが誘発目地になっています。

見た目として決してあった方が良いとは言えないものですが、機能として必要になるので入れない訳にはいきません。

だからどの建物でもコンクリートの壁には必ず誘発目地が入っているんです。

誘発目地を入れて表面にシールをしておくことで、目地の底に入るひび割れが見えなくなる、というのが基本的な考え方です。

イメージはこんな感じ。

この目地の位置が、出来るだけ型枠の割付に合っている、というのが意匠と機能を両立した納まりになる訳です。