建物を構成する部材の中で、床仕上材の納まりを検討するために押さえておいた方が方が良いであろうポイントについて、前回のカテゴリでは簡単に説明をしてみました。

床仕上材による厚みの違いとか、それによる必要な下地の位置とか、表面をどうすべきかとか、考えるべき項目は結構たくさんありました。

床仕上材の下地には、建物は基本的に利用する人がいて上に載るという理由から、荷重を受けられるような構造のコンクリートが採用されます。

床仕上材には材質によって異なる厚みという概念がある為、選定する床仕上材が何なのかによって、下地であるコンクリートのレベルに影響が出る。

床仕上材によって床下地である床コンクリートのレベルが変わってしまい、その変更によって梁のレベルも合わせて下げる必要がある場合も多いです。

こうして単純に床仕上材を変えただけのつもりが、建物の構造体にも大きな影響を与えてしまうこともあるので、事前の検討は非常に重要なんです。

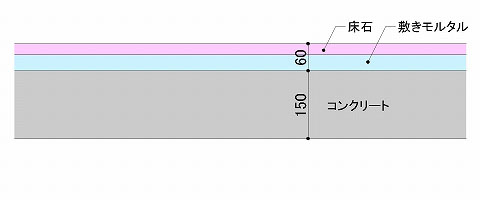

納まりの例をここで挙げてみると、例えば床仕上材として石を選定した場合には、ある程度コンクリートのレベルを下げておく必要があります。

床仕上材が石であれば、ある程度施工するための寸法を確保しておく必要があるので、下図のような関係になるような床コンクリートレベルの設定が求められます。

こんな感じですね。

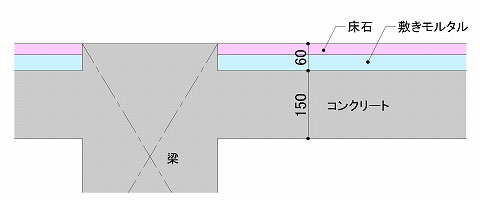

しかしこうした納まりというのは、単純に床仕上材の納まりだけを考えた断面図なので、そこにレベルが下がっていない梁が存在すると…

下図のような関係になってしまい、これでは床石が納まらないことが分かると思います。

こうした関係はあまり理想的ではないというか、もっと言えば全然床仕上材として石が納まっていない状態なので、当然梁のレベルも床下地に合わせて下げておく必要があります。

このように、選定する床仕上材が何なのかによって、下地である床コンクリートだけではなく梁のレベルにも影響が出るんです。

だからこそ、設計段階でのしっかりした早めの検討が必要になるし、施工段階での早めの仕上材の品番決定が必要になってくる、という流れですね。

床仕上材の表面から下地が出ないような検討をする、もしくは床仕上材がきちんと納まる位置に床下地としてコンクリートレベルを設定しておく。

表現の順番は逆になっていますけど、納まりの検討としてやっていくのはそうした部分の調整になります。

これは床仕上材の納まり検討だけではなく、建築の納まり全般に言える非常に大事な要素ですから、しっかりと検討をしておくことをお勧めします。

■色々な絡みがある

床仕上材の納まり検討をしているのがまだ設計段階であれば、床仕上材を変更してもそれほど大きな影響が出ることはまずありません。

とは言っても、コストを含めて考えると全く影響がない訳ではないので、安易に床仕上げ材を変更するのは避けたいところですが…

設計段階での床仕上材の変更であれば、施工段階で工事工程が間に合わなくなるとか、そういう話はまだないので気持ちは楽なものです。

しかし設計段階で床仕上材を変更をすることによって、意匠図と構造図の整合性が保てなくなる、という部分が心配になります。

床仕上材を変更する際には、単純に仕上げ表の文字を変えることも必要ですが、もちろんそれだけでは済みません。

先程も断面図で表現しましたが、床仕上材の種類によって下地コンクリートのレベルをどうしておくべきかが変わってしまいますから。

床仕上材によって床コンクリートのレベルが下がる場合には、それによってさらに梁を下げておく必要がないかの検討も必要になります。

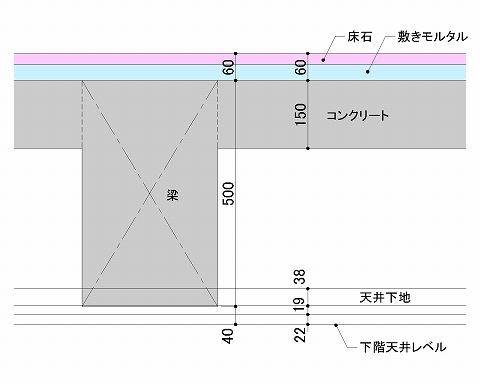

さらには、梁を下げる必要がある場合には、下階の天井から下げた梁が出てしまわないかの検討も必要になってきます。

例えば1階の床仕上材を変えたことによって、床下地であるコンクリートのレベルを安易に下げた結果として、このように地下階の天井が納まらなくなる場合もある訳です。

これは実際の業務をやっている方であれば、ほぼ例外なく経験している状態ではないかと思います。

下げた梁の下端レベルから地下1階の天井面まで40という表記がありますが、下地を含めて天井を普通に仕上げる為には最低でも100程度は必要なんです。

上図で寸法として表現している19と38はそれぞれ天井の下地を示していて、その天井下地が梁と干渉していて下地が通らない状態になっています。

図面上でこうした干渉があるということは、現地では間違いなくこれ以上に悪い状況になっていることがほとんどです。

施工誤差などがあるので、完全に図面通りという訳にはいかず、どちらかと言うと悪い方向に誤差が出てしまうことが多いんですよね…

まあこれはちょっと都合の良すぎる例ですけで、実際にもこのような状況は結構発生して設計者を困らせることになります。

そうならないためにも、施工段階で色々変更をせずに設計段階でじっくりと検討をすすめたいところです。

これが実際はかなり難しいことではありますけども。