床仕上材にはそれぞれ厚みと施工に必要な寸法があるため、床仕上材が変わることによって色々それに絡んだ部分にも変更が発生します。

根本的に納まらない状態にならないためにも、図面でしっかりとした納まりの検討が必要になる、という話を前回はしました。

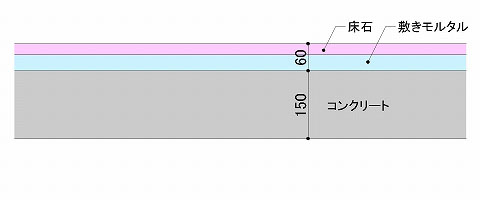

ちょっと都合が良すぎる断面図ではありましたが、実際に石仕上を検討した際に、どのような納まりになるのかの例も交えて話をしてみました。

床仕上材の選定が床下地であるコンクリートレベルに与える影響については、これで何となく伝わったのではないかと思います。

ただし、床仕上材の変更によって影響が色々な部分に発生するから、設計変更をするのは無理だとかやめた方が良いとか、そういう話ではありません。

ここで言いたいのは、安易な変更を繰り返すことによって設計図がどんどん不整合になっていく可能性がある、という話です。

床仕上材を変更して、床のコンクリートレベルだけではなく関連する梁のレベルもしっかり下げておいたからそれでOK、とはならない場合もある。

それ以上に下階に影響を与えることになって、下階の天井を下げるしかない状態になって、そうなると天井までにしておいた下階の建具にも影響が出る場合もある。

そういう話です。

もちろん床仕上材がしっかりと納まるように梁は下げておくことが絶対条件で、最悪でもそこまではやっておく必要があります。

でもそれだけではなくて、梁レベルを変えたことによって、各所に影響が出ることも知っておき、出来ればそこまでしっかりと確認しておく。

これは設計変更をした人の役目だと私は思っています。

■床仕上げ変更の影響は結構ある

ここでまた例を出しますが…

床仕上材をタイルカーペットから石に変更した場合、まずは床のコンクリートレベルを下げる必要があります。

これは先ほどまで話をしてきた内容で、まずは基本なので問題ないと思います。

そして、それに関連する梁のレベルも下げておく必要があって、まずはそこまで設計図を整合させておく必要がある。

これも今まで書いてきた内容なので、断面図のイメージと一緒に覚えているはず。

その次に下階の天井と梁レベルの関係を確認して、前回挙げたように梁と下階の天井が干渉するようであれば、さらに対応が必要になります。

例えば下階の天井レベルを下げて対応するとか、もしくは構造設計者に相談して梁の高さを少しでも低く出来ないかを検討をするとか。

あるいは、下階で部分的に梁部分の天井を下げることにして、意匠的にその下がっている部分を目立たないように工夫するなど。

このあたりの調整は、構造体や意匠なども絡んで色々な選択肢があって、何を優先するのかによってその回答も変わってくるはずです。

床仕上材を優先するのであれば、下階の天井を下げることもやむを得ないと考えるとか。

下階の天井も下げたくない場合は構造体を変える手間をかけてでも、上階と下階の見た目を守ることを決めるとか。

よく考えたら床仕上材を石にするほどの部屋でもないと考えて、やっぱり床仕上材を石ではなくてカーペットに戻すとか。

納まりの正解は色々とあるので、何を優先するかを検討して、なるべく早めに結論をだして施工を進める必要があります。

下階の天井を部分的に下げることにした場合でも、突然梁の部分で天井が少し下がっていたら何となく失敗した感じが漂う可能性が高いです。

そうならないために、他の部分もあえて下げてデザインするなどのやり方もあります。

まあこのあたりの話は建物の用途によって変わって、例えばマンションなどでは割と普通のことかも知れませんが。

下げた梁の形状が見える部屋によっては、そうした処理はあまり適さない場合もあると思います。

こうして意匠と構造を整合させながら設計をしていくというのが、設計者の役割になる訳です。

■調整作業が必要

また、こうした調整は意匠と構造だけではなく、設備とも調整をしていく必要があります。

なぜかというと、床コンクリートのレベルに合わせて梁のレベルを下げることによって、下階の天井裏に納まっていたダクトが納まらなくなることもあるからです。

梁と天井の間にダクトを通す計画だった部分では、意匠の都合で梁のレベルを下げてしまうと、梁の下にダクトが通らなくなってしまうことがあります。

そうなると結局は梁の部分で天井を大きく下げなければならなくなったり、もしくはダクトのルートを大きく変える必要があったり。

そうした目に見えない部分でも影響が出ることが結構あります。

そうならないためにも、まずは変更したい部分について設備設計者と打合せをして、ダクトのサイズを少し変えてもらうなどの調整も必要になります。

このように、床仕上材の変更は意匠設計者だけの問題ではなく、構造設計者や設備設計者など色々な部分に影響を与えてしまうんです。

よくよく考えてみると当たり前の話ではありますけど、床仕上材を変えたいと思った時にそこまで思い至るかというと、実際はそうでもないことが多いです。

その場合は各所との調整が必要になりますが、こうした調整は結構手間がかかって大変な業務になってきます。

建物の要素によって設計担当者が複数存在するので、誰が変更の影響を大きく受けるのかという話にもなってきて、それを調整するのは結構大変な作業になるんです。

もちろんそれが設計者の仕事ですから、大変だからやらないという話ではなくて、出来るだけキッチリとスムーズにその調整を進める必要があるという話でした。