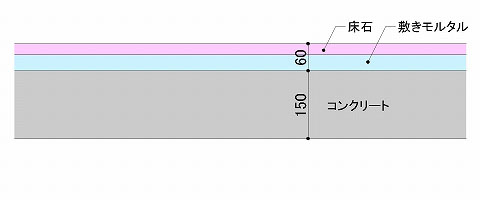

設計段階で床仕上材を変更した場合、床下地であるコンクリートのレベルに合わせて梁のレベルを下げなければならない場合があります。

そして梁を下げるということはつまり、下階の天井にも影響を与えてしまい、設備の計画にも影響を与える可能性もある。

ひとつ変更したことによって各所に影響が出ることも多いので、意匠設計者や構造設計者、そして設備設計者を含めて調整が必要という話を前回は紹介しました。

こうした調整が出来ないまま発行される設計図は、意匠図・構造図・設備図が全然整合されていない状態になってしまいます。

それぞれが独自に自分たちが設計している部分を検討している訳ですから、整合が取れていない図面になるのは当然のことだと言えます。

こうして不整合だらけの設計図になってしまわないように、変更の検討をする際には意匠・構造・設備それぞれに伝達が必要なんです。

こうした調整作業というのは、各設計の担当者同士でしっかりとした打合せを繰り返せば、問題なく実行出来る話ではあります。

だから、ここで色々と「調整が必要です」と書いても、かなり簡単な話に聞こえるかも知れません。

でも簡単に聞こえるのは、単なる机上での話だからです。

例えば設計する建物の規模が大きかったり、複数の案件を抱えていたり、単純に設計するために確保出来る時間が少なかったり。

こうした話は非常によくある話だと思いますが、こうした条件が入ると「調整すればOk」という単純な話がかなり難しくなったりする場合もあるんです。

もちろんそれを何とかするのがプロの仕事ですから、忙しさを言い訳にしても何も調整しないのはダメなんですけど…

実際に仕事をしてみると、こうした理不尽な状況になってしまうことが結構あります。

これは実務をしている方であれば誰しもが分かる話だと思います。

こうした事情があるので、ここで単純に「調整すれば大丈夫なのに」と書いているような、簡単に済むような話でもない、ということだけは書いておきます。

仕事はなかなか理想的な状態では進められないものなんですよね…残念ながら。

それならば全部一人の担当者で処理をすれば調整は必要なくなるのでは、という意見があるかも知れませんが、これはさらに非現実的な話になってしまいます。

意匠・構造・設備(電気・空調・衛生)はそれぞれ専門的な分野で分かれているので、それぞれ専門に設計者が存在します。

住宅の設計であればそれは可能かも知れませんが、ある程度の規模をもっている建物であれば、一人で全部設計することは出来ません。

だからお互いに調整が必要だということですね。

■設計段階の変更と

こうした設計変更による各所調整は確かに大変ですけど、各担当者間での調整が済めばその時点で問題は解決します。

そうやって調整をすれば解決する分だけ、設計段階での変更というのはまだマシというか助かるというか。

だけど床仕上材を変更したいと考えるタイミングは、なにも設計段階だけという訳ではありません。

設計段階を過ぎて設計図を現場に発行した後、いわゆる施工段階でも床仕上材の変更は発生するものなんです。

これが怖いところです。

施工段階で床仕上材を変更するの理由はいくつかあって、予算が足りないなどの話もあれば、施主の強い要望という話もあります。

もしくは施工者の視点で見ると設計図の内容は適さないから変えたい、というような場合も時にはあります。

もちろん設計変更というのは少ない方が良い、というのは設計者も施工者も同じ意見ではあるんですけど、だからと言って変更がゼロになる訳ではありません。

最初に設計段階で考えた案がベストであれば変更は必要ありませんが、恐らくどんな建物でもそうではなく、もっと良い考え方があれば軌道修正するのは仕方がないことです。

また、基本的に建物というのは「こんな建物を建てたい」という要望を持ったお客さんがいないと始まりません。

いわゆる「施主」ですね。

その施主から床仕上材を変えたいという要望があったら、可能な限り対応をするのはプロとして当然のことです。

■より良い建物の為

もちろん設計段階で施主との打合せは何度も行う訳ですけど、施工段階でその意向が変わる場合もあります。

別にそれは無理難題のワガママという訳ではありません。

そうではなくて、現状の設計よりもさらに良い建物にする為に、色々と考えた結果そうなる場合がある、という話です。

お客さんの要望に応えた建物、というのが設計をする上で重要なことなので、それに応えるのは当然のことではないか、という話です。

また、良い建物を完成させたいと考えているのは、なにも施主だけではなく設計者も施工者も同じです。

だから場合によっては設計者が再度検討した結果として、施工段階で変更が発生する場合もあります。

とまあ色々と書きましたが、ここでは何を伝えておきたいのかというと、設計図をまとめて発行された後でも変更は結構ある、という話でした。