床仕上げ材が変更になる可能性があるのは、何も設計段階だけではない、という話を前回は取り上げました。

設計図に記載されている内容が変更となる大きな要因としては、やはり施主の要望というものが大きいとは思います。

しかしそれだけではなく、設計者自身による変更の可能性もあるし、施工者側からの提案で変更になる場合もあります。

結局は変更の発信元が幾つもあるという話ですけど、これはもう「よりよい建物をつくる」という考え方で受け入れるしかありません。

もちろん変更によるコストの増減という話もあるので、そこはビジネスとしてしっかりとやらないといけませんが…

そうした話と並行して、施工段階になって発生した変更であっても、出来るだけ対応をしていく必要があるんです。

もちろん設計段階で発生する変更と、施工段階で発生する変更とでは、条件が全く同じという訳にはいきません。

設計段階に比べると施工段階というのはかなりプロジェクトが進行している状態なので、考慮すべき要素は少し増えてしまいます。

それは「工事の進行」という要素です。

当然の事ですけど、施工段階になると毎日少しずつ工事が進んでいくので、変更をしたくても該当箇所は施工済みという場合が出てきます。

床仕上材というのは設計図に記載がある訳ですから、その床仕上材を想定して工事を進めていくことになります。

「もしかしたら変更があるかも知れないから…」という感じで、変更の情報が来るまでじっと待っている、というようなのんびりした仕事はしません。

いや、そんなのんびりした仕事はしないと言うよりも、そんな仕事のやり方は出来ないと言った方が正確かも知れません。

そんな悠長なことをやっていたら工事は予定通りに進まないので、出来る限り進められるところは進めるというのが施工者の考え方です。

そういった考え方で施工段階は進んでいくので、時期が進んでいくに従って、建物が完成に近づいていくのは当然のことだと言えます。

そのあたりの話は、施工段階で工事監理をする役割の設計者が当然分かっている話なので、変更したい時に施工済みになっていたとかはあまりないとは思いますが。

…と、今回はそのあたりの設計変更と施工段階との兼ね合いについて、少し一般的な話をしてみたいと思います。

■工程が進むと変更が出来ない訳

工事が進んでいくにつれて変更が出来なくなっていくのは、先ほども書いたように工事の工程を考えれば仕方がないことです。

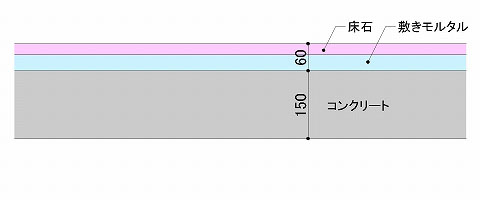

既にコンクリートを打設してある部分を見ながら、下地のコンクリートレベルを下げたいと言っても、それが難しいことは誰が見ても分かると思います。

やはりある段階まで施工が進んでしまうと、建物の構造体を変えてしまうような変更内容を実現するのは難しくなってくるものです。

また、実際にはまだ現場で施工はしていない段階であっても、施工をするための準備というのは結構前からやっているものです。

以前少し取り上げた、工場で製品を製作するための図面である「製作図」なども、製品が現場に搬入されるかなり前に作図して調整をしていきます。

図面上でOKになれば、その製作図通りの製品を工場で製作して、いつ現場に搬入するのかを調整していくことになる訳です。

そうした部分も考慮すると、変更のリミットは実際の施工が始まる前という訳ではなく、施工者側がその準備を完了する前まで、ということになります。

もちろん物事には例外があって、その準備を全部やり直す覚悟があれば、いつでも変更をすることは出来ますけど…

これは結構な勇気がいるし、なによりお金が必要になります。

変更に対して失われる時間と費用という話が絶対に発生するし、誰の責任で変更をするのかという話も出てきます。

要するに誰かが無駄になる費用の責任を取ることになるので、可能な限りはその前に変更を済ませておいた方が、全員が不幸にならないで済みます。

■施工図で確認と指示を出す

建物をつくるプロジェクトが施工段階に進んだ後では、その工事がやり直しになってしまう前の段階までに変更をしておく必要があります。

もちろん変更がないのがベストなんですけど、もし変更があった場合でも、工事の準備前であれば影響はそれほど大きくはありません。

鉄筋コンクリート造、いわゆるRC造の場合は、大工さんが型枠を加工する前であれば変更は一応大丈夫です。

その前に施工者側から「施工図」と呼ばれる図面が提出されるので、そこで「こんな変更がある」という指示をするのもアリです。

施工者から型枠工事一式を請け負っている大工さんは、設計者に承認された施工図をベースにして型枠を加工する準備に入ります。

だから施工図段階で指示をしておけば、工事が手戻りになる可能性は比較的低くなると思います。

だからと言って積極的な変更を推奨する訳ではありません。

施工者側は設計者から承認を受ける前に、たたき台として大工さんに施工図を渡しているものです。

基本的に大きな変更がなければ、承認前の施工図で型枠を加工をしても、別に問題はない訳ですから。

…と、話が長くなってしまったので、次回にもう少しだけ続きます。