建物をつくるプロジェクトが施工段階に入り、工事が少しずつ進んでいくにつれて、徐々に設計変更はやりにくくなっていきます。

ある程度工事が進んでしまった段階でもし変更が発生した場合には、既につくった部分を壊して新しくつくる必要がある訳ですから、当然費用が発生するようになる。

そんな話を前回はしましたが、だからと言って設計変更が絶対にダメで受け入れることは出来ない、という話ではありません。

施主の要望だったり、どうしてもココだけはなんとか変更したいなど、やむを得ない場合も時にはある訳です。

そんな場合は覚悟を決めて設計変更をするしかありませんが…

これはもう仕方がないとは言っても、やはり一度自分たちが造った部分を壊したりするのは、施工者側としては全然気分が良いものではないんです。

こうした施工者側の気持ちを、少なくとも設計者は分かっておく必要があります。

そうした施主の要望による変更が原因で、手戻り的な無駄な工事は出来るだけ発生する、というような状況にならないようにするのが設計者の仕事です。

そのためには事前にしっかりとした検討をしておき、施主の要望もしっかりとヒアリングして、その内容を設計図に盛り込んでおく、。

こうした基本的な仕事をきちんと進めていく必要があります。

そこまできちんと実行していて、それでも、どうしても変更が出る場合がありますけど、それはもう仕方がないと言うしかない。

そんなニュアンスがうまく伝われば良いなと、設計者の立場と施工者の立場を知っている私としてはそう思っています。

■人間関係も大事

そうした工事の流れとか、施工者側に与える影響とかを知っておくと、設計者としてもそうそう変な変更は出来ない気持ちになります。

そのあたりの大変さをあまり考えないまま、今思いつきました! みたいな変更を連発してしまうとどうなるか。

これは当然の結果として、まずは施工者側からはいい顔をされないし、設計者としての信用を失うことにも繋がります。

もちろんどうしても変更しなければならない部分で、そこまで施工者側に遠慮をする必要はありませんが…

後で考えればいいや的な仕事のやり方が原因の、安易な設計変更を繰り返すと、それはやはり単純に信用を失うだけで良いことは全然ありません。

設計者も施工者も、良い建物を完成させるという目的で協力しあっていかないといけない関係。

その関係を設計者側から一方的に崩していくような、たいして意味もない設計変更を連発するのはあまりお勧めは出来ません。

当サイトでは納まりの情報などを発信して、主に建築に関する知識を少しでも増やして欲しいという目的を持っています。

でも、いくら納まりについての知識を増やしたとしても、そうした協力関係を構築出来ない人は間違いなく仕事で苦労することになります。

図面をパソコンで描く時代にはなりましたが、結局仕事は人間同士がやるものなので、お互いの信頼関係はやっぱり大事なんですよね。

そうした信頼関係を壊さないためにも、早めに図面でしっかりとした検討をしておき、出来るだけスムーズに工事が進むように考える必要があるんです。

■どこにお金を掛けるか

基本的に工事現場で施工をする際には、お金と時間を掛ければ大抵の無茶な要望であっても、実際に施工することが出来ます。

有名な建築家のザハ・ハディド氏は、コンペでの斬新すぎる建物のデザインが実際には施工出来ないことが多く「アンビルト(建たず)の女王」と呼ばれていましたが…

それも近年の建築技術が発達したことで実現可能になったりもしています。

こんな感じの建物を設計する建築家です。

そうした一部の例外を除けば、ある程度の要望はコストと時間をかけることで解決するんです。

しかし実現可能という話と、積極的にその要望を受け入れるという話は少し別です。

これはかなり重要です。

そのために必要なコストが理に適っているかどうか、という部分がやっぱりポイントになってきて、それは出来る出来ないとは別の話なんです。

安易な考えで変更をした挙げ句、膨大な出費が発生するとか。

そういった種類の安易な変更というのは、当然施工者も建築のプロ中のプロなのですぐに見抜いてしまい、やってくれない可能性の方が高いです。

そんな変更はお金をもらってもやらない。

そう言う考え方をする施工者はかなりの割合でいるのではないかと思います。

また先程の話では、RC造の場合大工さんが型枠を加工する前なら変更もギリギリ大丈夫、という話をしましたが…

鉄骨造(S造)の場合は、鉄骨梁のレベルは検討工程のかなり序盤で決まってしまうので、変更が難しい場合が多いです。

鉄骨では1本の梁レベルを変更する際に、その梁が取り合う柱や梁の形状も変更しなければなりません。

だからそう簡単に梁のレベル、特に大梁のレベルは変えられないし、同じ柱に取り合う大梁に微妙な段差を付けることも出来ません。

だからと言って、それなら全部の梁を下げるという考え方をすると、ダイアフラムのレベルが変わって柱の長さが変わってしまい…

という感じで、ひとつの変更が様々な場所に波及していくことになるんです。

こうした変更は、コストの面から考えると非効率的ではないかと思います。

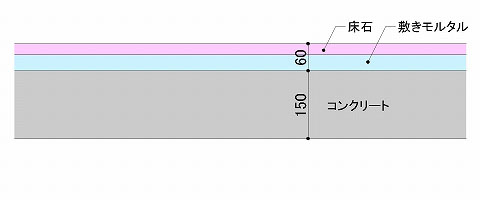

そのあたりを考えると、これから説明する床仕上材による下地のレベルというのは、基本的に設計図がまとまった後の変更は難しい。

そう思っていた方が良いくらいではないかと思います。