水を使う部屋にアスファルト防水をする際には、防水層と床仕上材がちゃんと納まっている必要があります。

そうした納まりを検討するには、まず床コンクリートのレベルを下げておくこと、そして排水溝に向けて水勾配をとっていくことが重要なポイントです。

床コンクリートのレベルを下げておくことは、梁のレベルにも関わってくるため、一番最初に決めておくべきことになります。

特にS造の建物であれば、後から梁のレベルを変えることは非常に難しいため、鉄骨の検討を進めている内に調整が必要になります。

床コンクリートを下げる理由としては、アスファルト防水層を施工した上で床仕上材を納めることがひとつ。

そしてもうひとつが床仕上材の下で排水溝を納めるということ。

そのために事前に納まりを検討して、床コンクリートのレベル、そしてその床範囲に絡む部分の梁レベルを下げておく訳です。

逆に考えると、これらのポイントをしっかりと押さえておけば、アスファルト防水を施工する部屋の床納まりとしては問題なくなる、ということです。

アスファルト防水の納まりはそれほど難解な納まりという訳ではありませんが、それでも水勾配などを意識すると結構手間がかかります。

その手間がかかる納まりも、手順を追って理屈を知っておくことで、スムーズに検討を進めることが出来るようになります。

それが出来ていれば、納まりを検討する場合でも特に問題ないと思います。

ただし、納まりを単純に暗記しておくとかではなく、なぜそうなるのかをセットにして知っておくことが重要になります。

そこはきちんと理解しておくことが肝心です。

単純に「防水だから床を下げる必要がある」と覚えるのではなく、「防水層の納まりと排水溝が必要だから下げる必要がある」と覚える訳です。

理由を理解しておかないと応用が利かないので、そうした「なぜ」も含めて理解しておくことを当サイトではお勧めします。

床のアスファルト防水納まりについての説明は、結構長くなってしまいましたが、これで基本的な話が終わりました。

これ以上は似たような話の繰り返しになってしまうので、そろそろ次の話題に進んでいきたいところです。

防水についての話の最後として、床を下げる際に気をつけておきたい点、ありがちな失敗などを簡単に紹介して終わりたいと思います。

■梁のレベルをどうするか

先程も少し話題にしましたが、床コンクリートのレベルを下げる検討をする際には、そこに絡む梁のレベルも意識しておく必要があります。

そうしないと、床コンクリートは下げたけれど、梁は下がっていないので結局は床レベルを下げられないという残念な状況になってしまいます。

そうならないためには、単純に梁も一緒に下げておくだけの話なので、そんなに複雑な話ではありません。

ここでは梁を下げる検討をしていく例を簡単に紹介してみます。

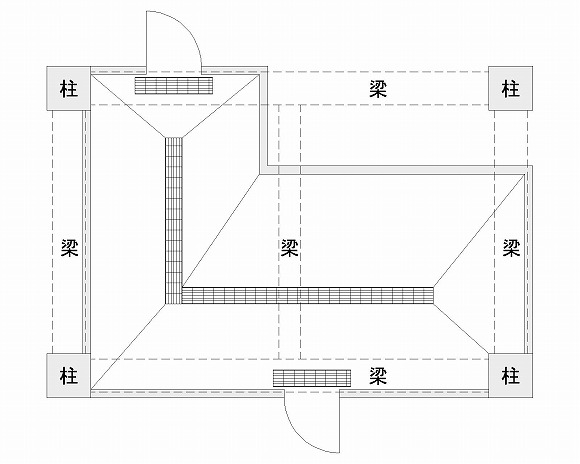

下図はかなり適当なプランではありますけど、建物の中で部分的に厨房があるフロアがあったとします。

厨房ではお湯や水をたくさん使うので、水を下階に漏らさないようにアスファルト防水を施工する検討をしてみましょう。

厨房の床をアスファルト防水とする場合、排水溝の納まりなどを考慮して、床コンクリート天端をFL-200で想定して検討を進めると…

床コンクリートのレベルは当然FL-200まで下げますが、それに伴ってどの梁も下げておけば良いか、平面図から読み取ってみましょう。

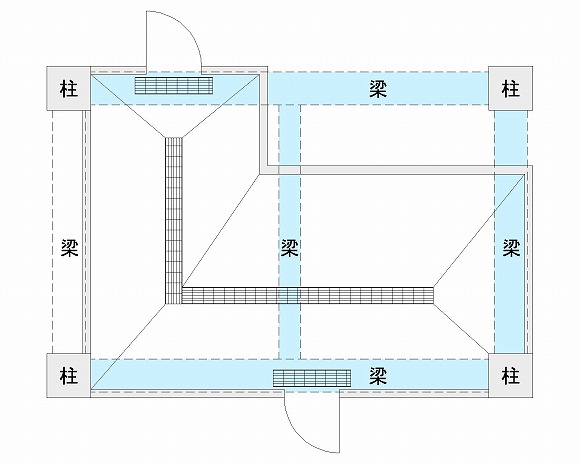

単純に床を下げる範囲に絡んでいる梁を下げるだけなので、答えとしては非常にシンプルに下図のような感じとなります。

上図で青く色を付けた梁を、床コンクリート天端レベル+スラブ厚文だけ下げておけば、厨房のアスファルト防水は問題なく納まることになります。

■構造図との不整合

こうした梁を下げるかどうかの検討は、平面プランに梁を重ねてみた状態であれば、割と簡単に分かることです。

しかし実際の構造図では平面プランが表現されることはなく、大抵の場合は以下のような記載になっていたりします。

梁の内々にあるスラブレベルだけが下がっている状態で、梁自体は下がっていないような表現になっています。

このようなパターンが結構な割合であるんです。

このまま構造図通りに施工をしていくと、施工が進んでいく内にアスファルト防水が納まらない事が分かってきます。

しかしその状況から梁を下げるのはかなり難しいので、プランを変えるとか部分的に防水をやめるなどの変則的な対応が必要になったりします。

もう少しシンプルに表現すると、かなり大変な目に遭う訳です。

このあたりの検討というのは、施工段階で納まりを検討する、施工図段階での話になるのかも知れません。

このまま設計図を発行しても、恐らく現場再度から「梁も合わせて下げますよ」という話が出ることは間違いありません。

だから問題ないと言えば問題はないんですけど…

設計段階であっても、梁レベルの検討というのは、下階の設備納まりに影響を与える重要な要素になります。

だから「施工段階でもう一度検討」でも良いんですけど、どうせなら最初からきちんと検討をしておきたいところです。