アスファルト防水を施工する部屋については、防水層や排水溝を納めるために床コンクリートのレベルを下げておく必要があります。

そして、床コンクリートのレベルを下げておく際には、その範囲に絡む梁も合わせて下げておく。

前回はそんな話を取り上げてみました。

これは建物の構造体を考える際の基本的なことなので、言われなくても下げます、と思っている方も多いかも知れません

ただ、こうした基本的で当たり前と言われそうな部分が出来ていないと、もう後でどうすることも出来ない状態になってしまいます。

そうした残念な状況にならないためにも、まずは基本的な部分をしっかりと押さえておいた方が良いです。

どうして床を下げてるのに梁は下がってないの?

そんな正論というか当然の質問をされたときに、正論すぎて恐らくきちんとした答えを返すことは出来ないと思います。

もう「おっしゃる通りです」と言うしかない。

これは全然自慢にはならないですけど、そうした厳しい状況を私はたくさん経験してきています。

もう穴があったら入りたいというか、今すぐ家に帰ってしまいたいというか、そんな気持ちになってしまう訳です。

そうなってしまうと仕事の意欲も減退しがちなので、出来るだけそうした経験をすることなく仕事をこなしていきたいものです。

もうこれは仕事を頑張っていくしかないというか…お互い頑張ってスキルを磨いていきましょう!

と、少し違う話になっていますが、こうした失敗をしないためには、まず根本となる部分をしっかりと押さえておく必要があります。

その根本が、今回の話で言えば梁のレベルということになります。

とは言っても、最初に部屋の範囲と梁のレベルを確認しておくだけの作業なので、大した手間が必要な訳ではありません。

しかしその労力を惜しむと、後でその100倍くらい大変な状況が待っているので、最初の一手間から逃げないでおくことをお勧めします。

建築の納まりを検討する際に求められるのは、そうした当たり前の作業を丁寧にやっていくことです。

もちろんそれにプラスしてスピードも求められますが、スピードは正確さをクリアしてからようやく目指すことが出来るものだと思います。

まずはたくさんの知識を自分のモノにして、丁寧な仕事をすることを心がけた方が成長は早いはずですよ。

さて、少し話は逸れましたが、今回はアスファルト防水でもう一つ考えておくべき「立上り」について書いてみたいと思います。

■床だけでは不足

アスファルト防水というのは、床コンクリートを下げておき、そこにアスファルト系の防水層を施工する納まりになっています。

もちろん防水層が仕上として見えてこないように、床仕上材を施工するだけのスペースも見込む必要があります。

…と、ここまでは今までの説明で伝えて来ましたが、アスファルト防水の納まりを検討する際には、これだけではちょっと足りないんです。

何が足りないのかというと、立上りの検討です。

床仕上について説明するカテゴリなのに「立上りの検討が足りない」というのも変なんですけど…

防水がどこまで施工されるのかを考えていくと、どうしても立上りについての話題に触れざるを得ません。

アスファルト防水を施工する部屋は、床だけではなく壁にもアスファルト防水層を施工する必要があります。

そのため、先程も書いたように立上り壁の納まりについても検討していくことが求められます。

「水を下階に漏らさない」という目的がある以上、壁側にも防水層が必要になるのは当然と言えば当然なのかも知れませんね。

分かりやすいイメージで言うと「コップ」みたいな感じです。

いくら底がガラスで出来ていて水を通さないと言っても、底だけがガラスでは水を漏らさない役目を果たすことは出来ません。

その周囲にもガラスがあるからこそ、そこに水を注いでも漏れない状態になる、という理屈ですね。

■防水層の立上り

アスファルト防水が必要になる部屋で、防水層がどこまで必要かを考える際には、ガラスで出来たコップをイメージしてみると良いかも知れません。

いくら床仕上材の下にアスファルト防水を施工したとして、防水層が下階に水を漏らさないようにしていると言っても…

立上りがなにもない状態であれば、水はどんどん横に漏れていって、防水層のない部分から下階に漏れてしまう状況になるのは間違いありません。

以前にも書きましたが、水は必ず高いところから低いところに流れていくし、隙間があれば漏れていくものです。

なので、部屋はコップのように狭い空間ではありませんが、床と壁の防水層は連続した状態になっている必要があるんです。

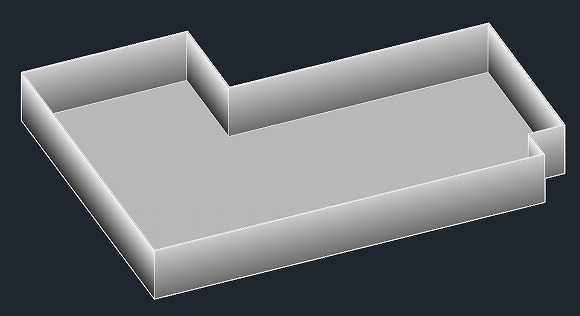

イメージとしては、防水層がこんな状態で連続している感じ。

部屋の足元をぐるりと防水層で囲うことによって、下階に水を漏らさないという目的を達成することが出来る、という考え方です。

これはアスファルト防水の納まりを考える上で非常に重要な考え方なので、ぜひ覚えておいて頂きたいと思います。