今まで結構長い間、というか結構なボリュームで、様々な床仕上材の特徴や納まりについて色々説明をして来ました。

もう少しきちんと整理することが出来そうな気もしますが、主な床仕上材についてはほぼ説明することが出来たのではないかと思います。

もちろん当サイトで扱っている情報が全てではないので、まだまだ説明することが出来ていない床仕上材もあるはずです。

時代が進むにつれて新商品が開発されたりもするので、それらの製品を全て網羅するのは結構大変だし、似たような話になってしまう危険もあります。

そうした細かい分類ごとに同じような説明をするよりも、基本的な納まりの考え方を知っておくことの方が重要ではないか。

これは説明する側として、説明が完全ではない状態への言い訳にもなっていますが、やはり物事には優先順位があるので、それを無視する訳にもいきません。

基本的な部分がきちんと理解できていれば、ビニル床タイルでもタイルカーペットでも、表層の製品が変わるだけで床納まり自体は変わらないことが分かるはず。

そういう意味では、仕上材のバリエーションは結構ありましたが、納まりのパターンとしてはそこまで種類が多い訳ではないと言えるでしょう。

2mm程度の薄い仕上材であっても、石やタイルのような厚みのある床仕上材であっても、基本的には表面が揃っているのが床です。

床仕上材の厚みによって仕上の天端が変わってしまうと歩く時に躓いてしまうことになるので、表面を揃えるのは当然のことです。

建物を利用している方にとっては、床仕上材の厚みなんて全然関係ないことですから。

そうなるためには、下地であるコンクリートスラブのレベル、そして同じく梁のレベルを事前に検討しておく必要がある。

これが、床仕上材の納まりを検討していく上で最も基本的な考え方になります。

長々と説明してきた最後に基本的な話をしても、繰り返しの話になってしまいあまり意味がないかも知れませんが…

最後のまとめということで、もう少し床仕上材について振り返ってみましょう。

■品番によって変わる

下地のレベルさえしっかり検討できていれば、あとはどのような材質の床仕上材を選定しても、そしてそれがどのような柄であっても大丈夫。

これが床納まりの基本的なスタンスになります。

納まりを検討して実際に施工していく段階では、床仕上材がどのタイミングまで変更出来るかという話もあります。

一度決めた床仕上材であっても、施主の要望で変更になったり、あるいは設計者がやっぱり変更したくなったりする可能性は残ります。

そのあたりの話はもう施工側と連絡を密にしていくしかありません。

施工がどこまで進んでいるのかという時期的な話と、現状の床仕上材がどのような納まりなのかを掴んでおけば、床の納まりとしては充分でしょう。

あとは実際にどんな品番の床仕上材を施工していくのか、という話になりますが、ここで少し気をつけておきたい点がひとつだけ。

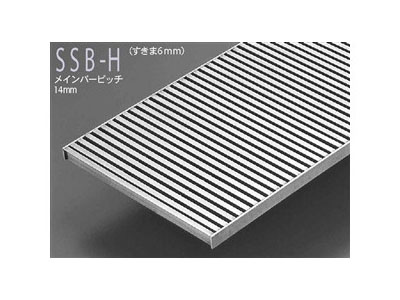

床仕上材として「タイルカーペット」とか「磁器質タイル」と呼ばれる種類は、あくまでも一般的な呼び方でしかありません。

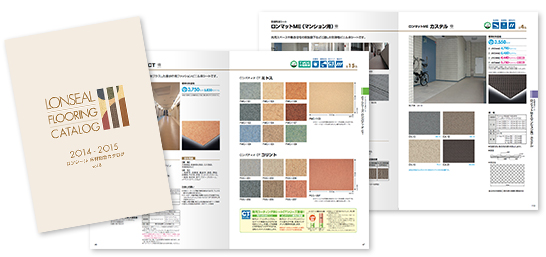

床仕上材のメーカーはそれぞれの仕上材ごとに様々な商品を用意していて、どんな製品を選定すれば良いのか迷うくらいの種類があります。

選択肢が多いこと自体は非常に良いことなんですけど、その種類によって厚みが微妙に違ってくることもあるので、そこは気をつけておいた方が良いです。

とは言ってもその違いは数ミリ程度の違いしかないので、なかなか製品を選定出来ない場合には、条件の悪い方、つまり厚い方で検討しておく等の対応が必要になります。

■コストも絡むので

また、石やタイルなどある程度厚みがある製品にも同じ話があって、メーカーや品番によって厚みが結構変わってくることが多いです。

特に石の厚みはコストに影響する部分なので、コストをにらんで後から少し薄くなるなど、後で変わる可能性が結構高かったりします。

しかし設計段階や施工の初期段階ではメーカーを決定することは難しいので、ある程度想定で納まりを検討していくしかありません。

設計段階であれば、床仕上材として想定している具体的な製品があるはずなので、その床仕上材で納まりを検討する。

施工段階であれば、設計者が提示している床仕上材を検討しつつ、実際に採用する可能性がある品番との違いを確認していく。

そんな作業が発生すると思います。

この作業は結構地味で、コストと大きく絡む話でもあるので、なかなか決まらなかったりしてもどかしいことも多いです。

特に施工側では、納まりを検討する担当とコストを管理する担当が同一人物という訳ではない場合も多いので、さらに面倒な感じになったりします。

大抵の場合は、コストを管理する人が現場代理人で、納まりを検討する人はその部下である場合がほとんどではないかと思います。

…と、ここで色々と書いて何が言いたいのかというと、仕上材の品番が決まるまでは厚みが確定することはありません、という話です。

それを見越した納まりを考えておく必要があるので、あまりシビアに計画をせず、ある程度のゆとりを持った納まりで進めていくやり方がお勧めです。