建物を建てようと計画を進めていく際には、建物の用途や規模などの条件を考慮しつつ、どんなプランにするのかを考えていきます。

そのプランが建築基準法に沿っていて、なおかつお施主さんのニーズに合ったもので、さらにコスト的にもメリットがあり見た目も美しい。

そうした建物を造っていくことを設計者も施工者も考えていくことになります。

つまり、建物には様々な目的を持った部屋が存在していて、それぞれの部屋に求められる性能というのは様々だということです。

ただ単純に高級な仕上材を選定すれば皆が喜ぶ、という話には全然ならないんですよね。

なので、これはプロとして当然のことですけど、設計者は部屋の用途と建物のグレードなどを考慮して、適切な仕上材を選定する必要があります。

このカテゴリで取り上げる床仕上げ材は「塗床」なので、ここでは塗床を採用する部屋の用途について考えてみると…

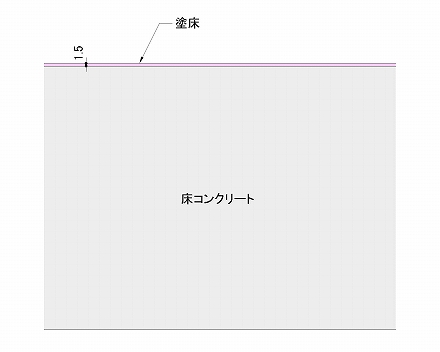

塗床は構造体である床下地コンクリートを守る為に施工されるということで、かなり激しい使われ方をする場所で採用されることが多いです。

あるいは単純に見た目よりもコストを重視する部屋とかです。

激しい使われ方をする部屋の例としては工場とか厨房、そして見た目よりもコストを重視する部屋の例としては機械室などが挙げられます。

ここではこうした用途の部屋についてもう少し考えてみることにしましょう。

■仕上げ材の選定について

これは当たり前のことですが、フォークリフトが1日何百往復もする工場の床に、例えばカーペットなどを選ぶことはあり得ません。

もちろん考え方は様々で、絶対に駄目とか法律的に無理という話ではないので、実現しようと強く思えば出来ない訳ではありません。

だけど多分1日でカーペットはボロボロになってしまい、かなり残念な結果になってしまうことは間違いありません。

まあそもそもの話として、施工をする前に「何を考えているのか」という話が100%出で実現しないはずですが。

施工者は当然建築のプロですから、いくら設計者が指示した内容であっても、それを鵜呑みにして言われるがままに施工をする訳ではありません。

後からクレームを受けるのは施工者ですから、後々で問題になりそうな部分はどんどん指摘をしていく事になります。

こんなフォークリフトが通るようなところにカーペットを敷くなんて有り得ない、というような意見がすぐに出てきます。

場合によってはかなり荒っぽい感じで意見が出てくるかも知れません。

だから冒頭で書いたように、仕上表で工場の床仕上げ材を「タイルカーペット」と書いても、ある意味問題はありません。

ただ「もちろん記載間違いですよね?」と言われるだけで、設計者も「もちろん間違いです」と答えるしかないから。

もちろん逆のパターンもあって、ホテルのロビー全体に緑色の塗床を指定したとしても、同じような話になります。

仮に、設計者としてごり押しをして塗床を施工させたとしても、きっとそのホテルはオープンすることが出来ません。

あまりにも場違いな仕上材になるので、絶対に施主から「おお、良いですね、ここの仕上は」なんて言ってもらえません。

むしろその逆で「早く仕上材を変えてください」という話になって、すぐさま塗床は消えてなくなるはずです。

まあこれはかなり極端な例ですけど、床に限らず仕上材は適材適所が絶対に必要で、それを設計者と施工者で協力しつつやっていく訳です。

仕上材というのは建築にかかるコストに大きく影響する部分なので、かなりシビアにやっていく必要があるんです。

■目的は耐久性がメイン

そうした仕上げ材の適材適所を考慮すると、やはり塗床は色々なモノに対する耐久性を求められる場所で採用されることに。

ただ、一口に「耐久性」と言っても、それがどんなモノに対する耐久性なのかで全然話が変わってきます。

性能が求められる部屋の他に、単純に床下地であるコンクリートが見えてしまわないように、という目的もありますが…

その場合にはあまり高いスペックの塗床は採用しないことが多いです。

耐久性の話に戻すと、これは前回も少しだけ触れましたが、耐久性で考えられるのは以下のようなパターンです。

・フォークリフトやトラックの走行に対する耐久性:耐摩耗

・厨房で常時お湯を流す場合の耐久性:耐水性・耐熱性

・研究室などで薬品を使用する場合の耐久性:耐薬品性

耐久性と言っても色々なシチュエーションがあるので、それぞれの部屋に適した塗床材を選ぶ必要があるんです。

仕上材のグレードとしては、塗床の中でもピンからキリまでありますが、高級感という意味ではやや低めです。

高級感というよりも、耐久性を求めた結果として塗床を採用する、という流れになるので、バックヤードで使われることが多いですね。

とは言っても、値段が安いから塗床を採用するとかそういう話ではなくて、必要なスペックを満たす為に塗床を採用する。

そんなイメージの仕上材です。

塗床の納まりについては次回に続きたいと思います。