当サイト「建築の納まり図とその解説」では、どのような考えを持って作られていて、具体的にどのような情報を提供していく予定なのか。

というあたりの話を前回は書いてみました。

説明している私自身が持っている知識やスキル以上の話は出来ないので、それが読んで頂く方にとって果たして有益なのかどうか、という不安はありますが…

それでも出来るだけ役に立つ知識や納まりなどを紹介していくことが出来れば、と思っています。

建物を設計する設計者として必要なスキルは多岐に渡ります。

建築基準法やその他の法規を遵守した建物を計画することがまずは大前提としてあるので、まずは法規関連の知識を持っている必要があります。

あとは見映えの良い建物にするために、色々な仕上材についての知識も必要になります。

恐らくある程度のセンスも必要になるとは思いますが、そのあたりはもうたくさんの建物を実際に見学するなどして磨いていくしかありません。

だけど仕上材の知識や納まりについての知識はまた別の話。

仕上げ材の特徴と固定方法などを知っているという「知識」だけで、ある程度はクリアすることが出来る部分ではないかと思います。

たとえ、自分で指定した仕上材を自分で施工したことがなくても、もしくは見たことも触ったこともなくても、です。

もちろんこれはちょっと極端な話で、実際にはサンプルを取り寄せるなどすれば簡単に自分で触れることは出来ますが…

図面上の「納まりの知識」があればクリアできる部分であることは事実です。

経験があるというのは大きなアドバンテージではありますけど。

知識を入手すればある程度は解決出来るものならば、情報収集をして自分の頭に知識を入れておいた方が良いですよね。

当サイトでは、そうした情報収集の役に立つようなサイトを目指していきたいと考えています。

読んで頂く方の役に立つような情報を提供し続ける為には、私自身の知識もどんどん増やしていく必要があるかも知れません。

というか、発信する側がそうなっていなければ、恐らく有益な情報を提供することなど出来ないでしょう。

しかしそれは私にとって非常に有益なことでもあるので、積極的に知識を取り入れながら情報を発信していくことが出来れば、と思ってます。

今回は「建築の納まり図とその解説」では、具体的にどんな解説をしていくのか、というあたりをもう少し踏み込んで説明してみます。

■どんな説明をするか

ちょっと繰り返しになってしまいますが、当サイトでは建築の納まり、つまり建物の細かい部分がどのように構成されているのかをテーマに話をしていきます。

建物はよく見てみると様々な材料で構成されていて、それぞれの材料を固定するためにも色々な下地などが必要になってきたりします。

それらを全て知ることがつまり、建物のあらゆる部分がどのような構成になっているのかを知ることになる訳です。

さっと簡単に書いてしまいましたけど「全て」となると結構大変で、単純に趣味で知ることが出来るレベルではなく、プロとして仕事をするレベルの話になってしまいます。

当サイトではそのあたりの、プロとして仕事が出来るくらいのレベルまで話をしていこうと考えています。

もう少し具体的な話としては…

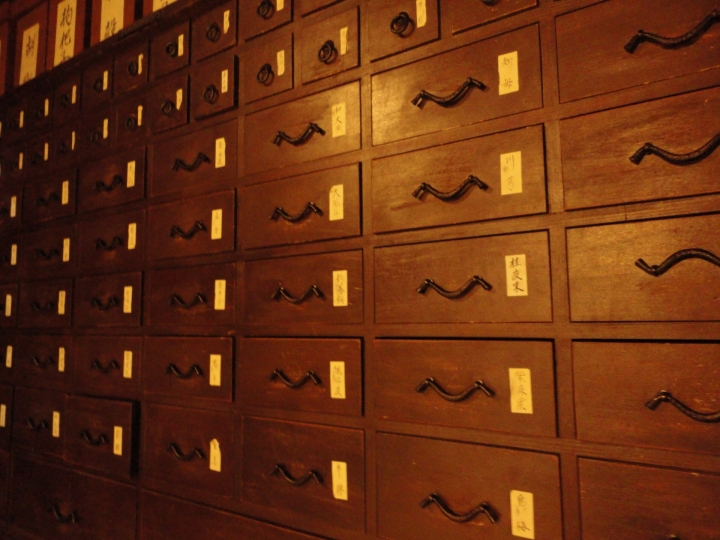

・建物の細かい部分の納まりを

・断面図や簡単なスケッチで

・時には写真を交えつつ

分かりやすく説明していければ良いなと思っています。

そんな情報を誰が求めているの?

という疑問があるかも知れませんが、アクセス数などを見ていたり、時々頂くメール(別のサイトですが…)などを見ると、ある程度のニーズはある感じです。

だからこそ、自分の知識を整理しつつ色々な解説をする意味もあるかな、と思います。

そもそもの話として、建築の納まりについての情報にニーズがあるのか? と疑問に思う方というのは、恐らく建築に関する情報をあまり必要としない方なのだと思います。

全ての方が建築関連の情報を求めている訳ではない、という当たり前の話がまずはあるので、これはもう仕方がないことでしょう。

もし建築関連の仕事に携わる方であれば、こうした建築の細かい納まりが分かるサイトは結構役に立つと感じるのではないかと。

少なくとも私はそういうサイトがあればいいなと思っていたので、微々たる情報になってしまうかも知れませんが、自分で作っていくことにしました。

■納まりの図面以外にも

ただ、建築の納まり図を色々と紹介するとは言っても、単純に材料とかその厚みとか、細かい図面とか数字などを出すだけでは、情報としては少し足りません。

図面や数字などを暗記したとしても、それはその場合だけの限定的な納まりの知識にしかならず、それでは残念ながら応用が出来ないことになってしまいます。

それでは仕事でなかなか応用が出来ず、経験を積んでもなかなか伸びにくい可能性が。

まあこれはかなり余計なお世話だとは思いますけども…やっぱり数字を覚えるだけでは仕事では難しいものがあります。

そうならないためにも、その仕上材がどのような特徴を持っていて、どんな場所で使われるのか、そして固定方法がどうなのかなど、もっと根本的な知識も必要になってきます。

その仕上げ材が持っているメリットは何か、逆にデメリットと注意点はどんなところにあるのか。

このあたりの基本的な知識も合わせて説明していくことが出来れば、建物の色々な納まりに応用できて良いんじゃないか。

当サイトでは、そんな思いを持って出来るだけ色々な項目について書いていくつもりです。

建築関連の仕事をするにあたっては、やっぱりたくさんの知識があるに超したことはありません。

ただ、どの程度の知識までが必要なのかという見極めは、その人がどのレベルまでの仕事をしたいと考えているかによって違って来ます。

そうなると必要な知識の量は人によって違ってくることになって…

細かい説明をやりすぎると、読んでいる方によっては余計な知識だったりして、ただ単に説明が長いだけに感じてしまう。

そうした心配が少しありますが、まあ「足りないよりかは多めに説明していく」というポリシーでやっていければ良いかな、と思います。

全然知識がない人よりも、ある程度の知識を持っている人のが、仕事では絶対に有利なことは間違いないですから。

私も本業で優位に立てるように、色々と知識を吸収しながら記事を書いていこうと思っています。