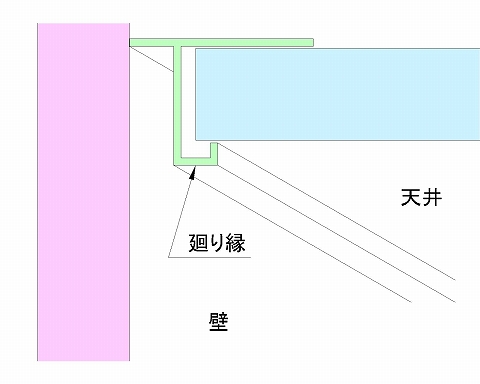

前回までの説明では、床・巾木・壁・廻り縁・天井という順番で、建物を構成する主な部位についての簡単な説明をしてきました。

詳しく説明をしていくともっと長くなりそうだったので、ある程度まとめてシンプルに説明をしてきましたが…

それでも結構長くなってしまいました。

今回説明してきた内容を、仕上材ごとに細かい納まりも含めて解説していくと、結構なボリュームになりそうな感じです。

もちろんそのつもりで説明をしてきたので、長くなるのはある程度把握していた訳ですけど。

とは言っても、建物の納まりはもっと色々な要素があって、例えば壁がどのように納まっているのかを知っているだけでは不足なんです。

単純な納まりの床や壁などに比べると、納まりの難易度は今回取り上げる部分の方が少し上になるかも知れません。

建築の納まりというのは、そうした要素を全て絡めて検討していくものです。

だからこそ奥が深いというか、プロとしてやりがいがある訳ですけど、やっぱり覚えるべきものが多いというのは大変ではあります。

大変だからこそそれが出来るプロには価値がある、ということで、まずは簡単に必要となる項目を紹介しておきましょう。

■建具(たてぐ)

建具というのはあまり一般的に使われる言葉ではないかも知れませんが、建築関連の仕事をするとよく使うようになります。

壁に取り付けられる「窓」とか「ドア」を指して建具と呼ぶんです。

外壁に取り付けられるアルミサッシュや室内の木製扉、もしくは鋼製扉などを建具と呼び、それぞれの図面を建具図と呼びます。

建物の内部は壁によって部屋を仕切って様々な用途で使い分けていきます。

だけど壁だけがある状態では部屋の中に入ることが出来ないので、各部屋には最低ひとつは入口となる建具が必要になります。

そうして考えてみると、建物の中に建具は結構たくさんあるということになりますよね。

実際に建物が出来上がってしまうと、入口のドアに注目する人はそれ程多くはありませんが、建物をつくっていく段階では建具の納まりを色々検討する必要があるんです。

建築の細かい納まりを検討する際には、建具は無視することが出来ない要素なので、しっかりと納まりを覚えておくことをお勧めします。

しかも場所によってはかなり色々な要素が絡んできて、建具まわりの納まりは複雑になってくることもあります。

外部と室内を区切る部分に取り付く場合も多いので、水が入らないような配慮が必要になったりとか、そうした要素が色々と出てくる訳です。

また、建具というのはどのような材質のものであっても、基本的には工場で製作をした製品を現場に搬入して取り付けることになります。

以前も説明しましたが、工場で製作するための図面である「製作図」が必要になってきます。

もし納まりの検討がうまくいかなかった場合には、現場に搬入してきても取り付けることが出来ず、もう一度工場で作り直しになる可能性もあって…

建具関連の納まりはこうした怖さがあるんです。

そうした状態にならないためには事前の検討が重要なので、図面での納まり検討が重要ということになります。

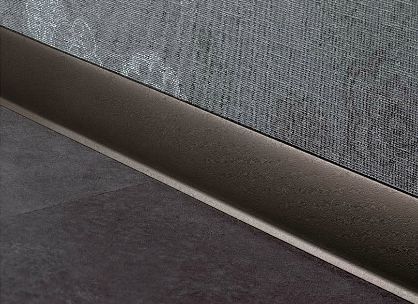

■その他金物

建築工事には様々な項目があって、先ほど紹介した建具以外にも、工事中に取り付けておくべき製品が結構な数あるんです。

その中のひとつは「金物」と呼ばれるジャンルで、様々な金物が建物を構成する部材として取り付けられることになります。

「金物」というと、私の家族は「ヤカンとかタライとか?」と思ってしまうようですが、そうではなく、建物で使われる金属製品全般を金物と呼びます。

金物には様々な既製品が用意されていますが、既製品ではない金物も工場で自由に加工してくることが出来ます。

なので、意匠設計者は建物をデザインする際に、好んで金物を利用したりします。

これも建具と同様で、床に取り付く場合もあるし壁に取り付く場合もあるし、天井に取り付けられる金物も存在します。

建具の納まりは結構パターンが決まってくることが多いのですが、金物の納まりはもう少しバリエーションが豊富ではないかと思います。

そのバリエーションを全部覚えるのはなかなか大変なので、まずは材質だとか必要な下地などの知識を持っていれば良いです。

そうした基本的なパターンを知っておくと、色々なところで役に立つことになるはずなので、後ほど細かく説明していこうと思います。

■外装関連

このカテゴリは少し迷いましたが、壁は壁でも屋外に存在する壁や床については、この外装カテゴリで説明をしていくことにします。

建物中にある壁や天井というのは「どうやって見せるか」とか「どんな性能があれば良いか」などの要素を検討していくことになります。

しかし建物の内部と屋外を隔てる壁や床の場合は、もちろん見た目も重要な要素ではありますが「水を室内に入れないようにする」という大きな前提があって納まりはちょっと複雑に。

意匠設計者の立場で外装を考えると、外装というのは建物の外観を決定する非常に重要な要素になります。

建物の外観はその建物を利用しない大勢の人にも見られため、簡単に言うと内装よりも目立つことになり、意匠的にはかなり重要になってきます。

施工者側の立場で外装を考えると、大雨が降った時に建物内に雨水が入らないようにする、という施工者としての責任があります。

雨漏りすると呼ばれるのは施工者側なので、そうした事態にならないために納まりをしっかりと検討する必要があるんです。

つまり、設計者・施工者どちらの立場だったとしても外装の検討は重要になってくる訳で、その納まりの知識は仕事をしていく上で非常に役に立つはず。

ということで、建物の外装は独立したカテゴリで説明していこうと考えています。

こうしたカテゴリの区分は、もっと良い案があれば変えていくかも知れませんが、今のところこうした区分で説明していこうと思っています。