建物を構成する壁仕上材には色々とあって、どのような仕上材を採用するかによって下地の構成も違ってくる、という話を前回は取り上げました。

壁というのは建物に入ってくる人に対して正面に位置することになるので、天井などに比べると人の目に付きやすいという特徴があります。

建物を構成する部位としては「目立つ」位置にあるので、しっかりと気を遣う必要がある、ということですね。

もう少し違う表現をすると、壁をしっかりと綺麗に見せることが出来れば建物のイメージはかなり良くなる、とも言えます。

どちらの表現でも、壁仕上材は建物の見た目に大きな影響を与えるという事実に違いはありません。

なので、建物のメインとなるような場所には高級感がある壁仕上材を採用して、建物を美しく見せるような計画をすると効果的です。

壁仕上材の種類にはどんなものがあるのかを考えてみると、一般的な部分にはビニルクロスが最も採用されやすいかなと思います。

もしくは壁を塗装で仕上げるパターンも多いです。

全然関係ない話ではありますけど、私の自宅も壁仕上材は全部ビニルクロスになっています。

塗装仕上とビニルクロスは一般的な部屋で採用される、非常にメジャーな壁仕上材なんです。

なぜたくさん採用されるかというと、まずは見た目がシンプルで目立ちにくいということと、あとはコスト的なメリットがあるから。

壁の色は例えば居酒屋とかだと赤を選んだりしますが、長時間過ごす自宅では出来るだけ壁が主張してこない方が良いんです。

そういった方向で考えると、コストも安くて済むビニルクロスは非常に魅力的な壁仕上材だということになります。

ビニルクロスや塗装の他には、石仕上とかタイル貼り仕上とか塩ビシート貼りなど、色々な見え方やグレード感のある壁仕上材があります。

それらの壁仕上材を部屋ごとに、実際にどんな製品を採用していくのかを考えるのはかなり楽しい仕事です。

そうした壁仕上材の納まりについて、壁仕上材ごとに色々な納まりのパターンがあるので、具体的に図面を交えて説明出来る時を楽しみにしています。

今この文章を修正している段階では、床の仕上げ納まりしか解説出来ていないので、少しでも先に進みたいところです。

まあ焦っても全然進まないですから、少しずつしっかりした内容の話をしていくしか無いんですけど。

…と、私の個人的なサイト運営の予定はさておき。

前回は壁仕上げの概要について書いたので、今回はその少しレベル的には上にある「廻り縁」を取り上げてみたいと思います。

■廻り縁とは何か

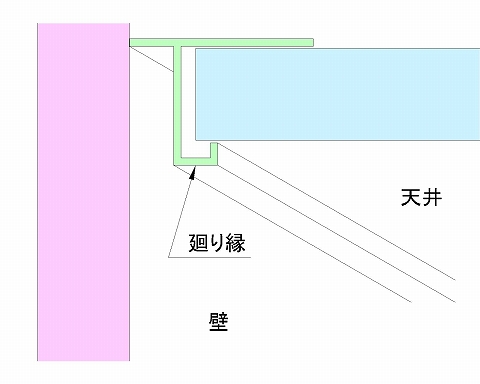

廻り縁(まわりぶち)というのは、壁仕上材と天井仕上材の間がぶつかる部分を指してそう呼ばれます。

壁仕上材と床仕上材との間にあるのが巾木で、壁仕上材と天井仕上材の間にあるのが廻り縁、みたいなイメージですね。

廻り縁の具体的なイメージはこんな感じになります。

廻り縁の分かりやすい写真を探したんですけど、廻り縁についてフォーカスした写真が全然見つからないんですよね…

結局は自分で絵を描くしかありませんでした。

ただしこうした困った話は、廻り縁という部材が持っている仕上材としての重要度をよく表しているのかも知れません。

巾木は壁が汚れてしまうことを防止するなどの役割を持っていたのに対し、廻り縁はそこまでの役割がないんですよね。

そして廻り縁は基本的に人が届かない部分になるので、あまり大きな部材となることもなく、よく見ないとどれが廻り縁なのか分からないことも多いです。

そこまで目立たなくて良い、というか目立たない方が良いというところが、廻り縁が仕上材としてスポットを浴びることのない大きな要因になっている気がします。

■廻り縁が存在しない場合もある

そもそもなぜ廻り縁が必要なのかというと、壁と天井で異なる仕上げ材が取り合うところで、物理的に何かしらの見切材が必要だからです。

必要であるけれどもそんなに目立たなくても良い存在、という考え方があります。

なので、廻り縁それ自体を意匠的に見せたいとか、そういう意図はあまり大きくないというのが現状です。

天井と壁の入隅を意匠的に美しく見せたい場合には、化粧モールと呼ばれる部材を取り付けることがあります。

しかしこうした化粧モールは本当に限られた部分で使われる部材で、一般的な部分ではあまり採用することが少ないのが現実です。

ちょっとゴテゴテしすぎて見た目としては重たいので…

また、天井仕上げ材と壁仕上げ材が同じ場合もあって、そうした部分では廻り縁を取り付けないこともあります。

廻り縁を設けない方がスッキリと納まる場合もある訳です。

このあたりは巾木とは違う部分ですね。

この廻り縁はよくよく壁仕上材や天井仕上材の納まりを考えていくと、結構悩ましいことになる場合も結構あります。

壁と天井どちらを勝たせれば良いかなどもあって油断ならない部材、というあたりは何となく巾木に似たイメージだという気がします。