このカテゴリでは、床仕上材のひとつである「塗床」もしくは「塗り床」の納まりや特徴などについて考えてみたいと思います。

床に塗る、という言葉で塗床。

こうした意味から考えると、塗床がどのような床仕上材なのかがなんとなくイメージ出来てくるのではないかと思います。

読んだままの意味で、シンプルにコンクリート下地に何かを塗る仕上材に、納まりなど考えるようなことがあるのか…

もしかしたらそうした意見も出てくるのではないかと思いますが、実際に建物を造っていくなかで、何も考えなくても出来る部分というのは少ないのが現状です。

特に納まりなどをなにも考えずに仕上材を選定すると、壁取り合いをどうするのかとか、巾木はどう納めるのかなど、実際に施工した段階で困る場合があります。

そうならないためにも、一見納まりが単純そうな仕上材であっても、それぞれの特徴をや納まりを掴んでおく方が良いと私は思っています。

シンプルな納まりであればそこまで悩むようなこともないので、簡単に特徴と納まりを覚えておけば今後の仕事に役立つはず。

ということで、今回は塗り床にフォーカスして話をしていこうと思います。

ちなみこれはどっちでも良い系の話ですが、「ぬりゆか」の書き方としては「塗床」でも「塗り床」でも大丈夫で、全然問題なく通じます。

ただし表現がぶれるのは書きにくいし読みにくいという理由があるので、当サイトでは「塗床」に統一して話を進めることにします。

建築系の用語って、なぜか送り仮名がない言葉が多いような気がしますけど、塗床もその中の一つなんですよね。

送り仮名がない言葉にはなにか理由があるのか、それは今度調べてみることにして、まず「塗床とは何か」という話からスタートしてみましょう。

■塗床とは何か

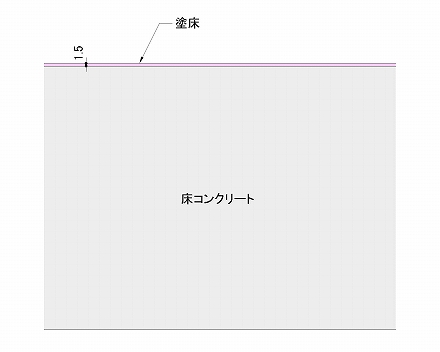

塗床(ぬりゆか)とは、先程も少し触れたように読んだそのままの意味で、床下地のコンクリートに仕上材を直接塗って仕上げるものを指します。

あまり正確な表現とは言えないですが、かなり大雑把な説明をすると、床コンクリートの上にペンキを塗って仕上げるようなイメージです。

人の通行による摩耗が考えられる場所でそんな仕上をすれば、すぐにペンキは剥がれてきてしまいます。

なので実際にはペンキを単純に塗る訳ではなく、色々な層に分かれて様々な性能を持った仕上材を塗ることになります。

ただ、塗床の大まかなイメージとしてざっくりそう覚えておいても大丈夫です。

そんな塗床の見た目はこんな感じになっています。

塗床の色バリエーションはそこそこあるんですけど、一般的にはグリーンとかグレーが選ばれる場合が多いような気がします。

グリーンは結構目立つ感じの色なんですけど、厨房などでは床の色がグリーンになっている割合が多いです。

床下地であるコンクリートに直接仕上材を塗ると言っても、どんな施工方法なのかとか何を塗るのかの種類は様々です。

そういう目線で見ていくと、実は塗床というのは材料や工法などが細分化されていて、結構奥が深いものだということが分かります。

それらを細かく説明をしていくとかなり長くなってしまいそうで、私自身もかなり勉強になることは間違いありません。

しかしそこまで詳しくなくても、単純に建築の納まりを考えるだけであれば別に問題ない、という意見もあります。

どこまで詳しく突っ込んで考えていくのかは非常に難しいんですけど、当サイトではひとまず簡単な説明に留めておこうと考えています。

建築の納まりについて、基本的な部分を一通り説明出来たと思ったら、さらに細かい情報として追加していけば良いかな。

そんなことを考えていますが、細かい説明にどこまでニーズがあるのかとかを考えると、なかなか実現しそうになりような気もします。

■塗床を施工する目的

床仕上材として塗床を選択する理由ですが、最大の目的は床下地であるコンクリートを保護するということ。

これが塗床の一番の目的で、それと同じくらい見た目を良くするという目的もあります。

建物には本当に色々な用途があって、ホテルのロビーみたいに高い意匠性を求められる場所もあるし、工場のように床に高い耐久性を求められる場所もあります。

そして、高い耐久性と言っても「何からの耐久性なのか」という、床を傷める相手も色々な種類がある訳です。

例えばフォークリフトが頻繁に走行するような場所であれば、摩耗に対する耐久性が必要になることは間違いありません。

一方で、厨房などで常に熱湯を扱うような場所では、耐水性と防滑性が求められる事になって、そこに求められる性能は全然違う方向になってしまいます。

研究室や実験室などであれば、扱う液体はお湯ではなく薬品になるので、薬品に対する耐久性が必要になる場合もある。

そして単純に、人の歩行する場所を低コストで綺麗に見せたい、というシンプルな理由の場合も当然あります。

こうした様々な状況で塗床は採用されるので、実は奥が深いというのも何となく分かるんような気がしますよね。