今までのカテゴリでは、様々な床仕上げ材の特徴やグレード、具体的な納まりがどんな関係になっているのかについて説明をしてきました。

仕上材のバリエーションとしては結構な種類が出てきたかと思いますが、納まりだけで考えると割とシンプルなパターンが多かったはずです。

コンクリートスラブを下地として、その上に床仕上材を貼りつける、あるいは敷き込んでいく。

この基本的な考え方はどのような床仕上材であっても変わらないので、結局納まりとしては大抵似たような感じになる、という流れですね。

コンクリートスラブに直接床仕上材を貼るパターン以外で考えておく必要があるのは、OAフロアや二重床を施工する場合だけでした。

床仕上材の種類にプラスして、OAフロアなど空間が必要な場合があるかどうかによってコンクリートスラブのレベルが決まる、というパターンです。

こうした変則的なパターンまで考慮すれば、大抵の床仕上材については納まりも含めて理解出来た、ということになると思います。

まずはそこまでの知識を得ることがひとつの目標です。

そこまで知識を積み上げて来たら、それで終わりという訳ではなく、次のステップに進んでいくことになります。

今まで覚えたシンプルな床仕上材の納まりだけではなく、場所によってはもっと複雑な納まりの知識を求められることも。

図面を描くプロが頭を悩ませて検討するのは、あまり一般的とは言えない部分の納まりだったりするんですよね。

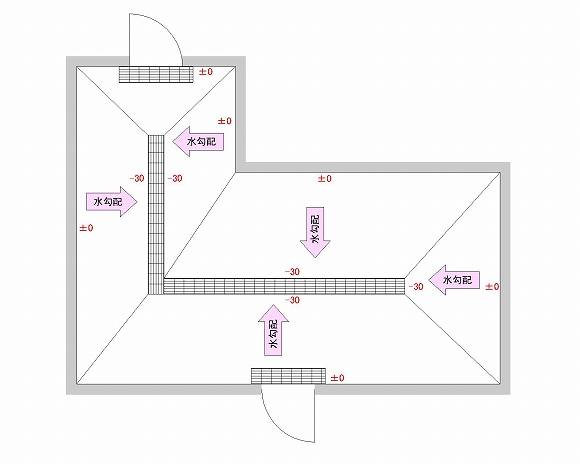

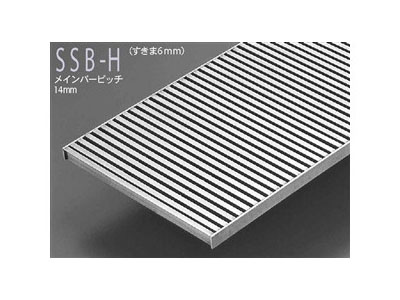

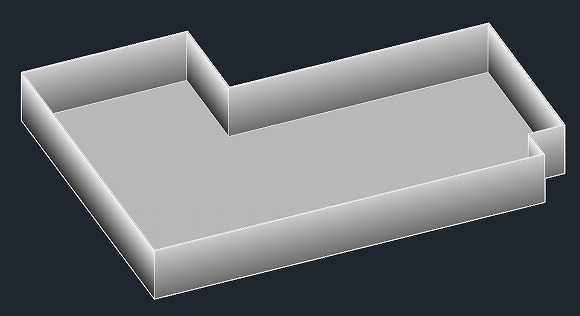

そうした一般的とは言い難い納まりパターンのひとつが、今回のカテゴリで取り上げる「防水」という概念になります。

防水を施工してその上に仕上材がどのように納まるのか、というあたりを説明して、ようやく建築の納まり図についての解説という感じになってきた。

私としてはそんなイメージがあります。

今まで色々な床仕上材について説明をしてきましたが、これからがようやく本番、という感じも少ししています。

出来るだけ分かりやすく説明していきますので、今回の防水納まりも最後まで付き合っていただけると嬉しいです。

■水を使う部屋

建物には色々な用途の部屋が必要とされるため、設計者はそのニーズに合わせて様々な部屋を設計段階で用意します。

そして部屋の用途によって仕上材の種類はかなり大きく変わっていきます。

その違いは仕上材の性能であったり、あるいはグレードであったりと色々ではありますが、部屋によってそれらを使い分けていく訳です。

床仕上材で言えば、エントランスホールなどでは石やタイルを、応接室などではカーペットを採用して部屋の見た目を豪華に見せるとか。

倉庫であれば見た目よりもコストと性能を重視してビニル床シートを採用したり、事務室であれば配線を考慮してOAフロア+タイルカーペットを採用したり。

機械室ではやはり性能を重視して塗床を採用し、PSやEPSなどの設備・電気スペースでも塗床か、もしくはさらにコストを考えてコンクリート素地にしたり。

そうした部屋の用途や目的に合わせて、設計者は様々な選択肢の中から仕上材を選定していくことになります。

ここまでは今までも話をしてきた内容かと思います。

今回さらに取り上げたいのはそこからもう少し先。

そうした部屋の用途や目的によっては、室内で水を使うもしくは使わざるを得ない部屋もある、という話です。

水を使う部屋にはどのような対応が必要になってくるのか、という部分について今回は話を進めていきたいと思います。

まず、建物の中で水を使う部屋がどの程度あるのかを考えてみると、大体以下のような部屋がピックアップ出来ます。

・浴室

・シャワー室

・厨房

・トイレ

シンプルに「水を使う部屋」と言っても、どの程度の水が使われるのかは部屋によって色々で、結構大きな差があります。

例えば浴室などでは本当に水(お湯ですが)が常時床上に存在するし、浴槽には常にお湯が貯まっている状態です。

シャワー室には浴槽こそないものの、シャワーを利用する方によって床には常にお湯が流れている状態になります。

立ってシャワーを利用することを考えると、通常の浴室よりも壁に水がかかる頻度は高いかも知れません。

厨房も似たような状況になっています。

食品を洗ったり切ったり調理したりする場所ですから、調理台や流し台などで大量の水やお湯、そして油などが利用されることになります。

トイレは浴室や厨房などの部屋に比べて比較的水を使う量や頻度は少なめですが、それでも水を使う部屋であることに違いはありません。

さすがに常時水が床にある状態までにはなりませんが…

こうした水を使う部屋ではどんな事に気を付ければ良いか。

これは水なので当然ではありますが「漏水」と言うことになります。

水を頻繁に使う部屋、常時水やお湯が床上に存在する部屋などでは、その水が下階に漏れてしまわないように気を付ける必要がある。

それが防水の概念です。

そのためにどんな納まりを考えていけば良いのか、という具体的な話は次回に続くことにします。