建物の中で水を使う部屋がある場合、下階に水が漏れてしまわないような対応をしておく必要があります。

これは建物を利用する側が持っている「当たり前」の感覚を守るために、造り手側が考える必要があることです。

そうした検討が出来ていないと、例えば上階の浴槽から少しずつ水が漏れてきて、下階の天井を濡らした結果カビが生えたりします。

もっと悲惨なことになると、上階からの漏水によって何億円もする医療機器が壊れてしまうとか、そういったことも起こり得ます。

もしそうなった場合の賠償とかを考えると怖いです。

だけど建物を利用する側に立って考えてみると、建物の中にいるのに上から水が漏れてきて、大事な機器が壊れることになる訳で…

当然それは弁償してもらわないと気が済まないですよね。

建物内で利用する水が下階にもれないようにする、もしくは建物の外にある水、つまり雨を室内に入れないようにすること。

これを建築では「防水」と呼びます。

建物を造っていく中で色々な検討が必要になるため、防水をしっかりと納めていくのはなかなか面倒だったりするんですよね。

最終的に隠れてしまう部分の検討なので、地味な印象もありますし。

しかし前回も書いたように、建物の中に水が漏れないようにすることは建物として何よりも重要な要素なんです。

だからいくら面倒な納まりでも複雑な納まりでも、建築に関わるプロとして必ずやらなければならない仕事だと言えます。

こういう話は自分の家で考えてみるとすぐに分かります。

例えば自宅を新築してすぐに水が漏れてしまい、家具が濡れて全部ダメになってしまった場合、家を建てた会社に当然文句を言うことになりますよね。

その時に建築会社が「防水の納まりは複雑で面倒だから、防水工事はやりませんでした」と言われたらどう思うか。

それは当然「プロなんだから面倒とか言うな」と思うはず。

これはかなり極端すぎる例で、そんなずさんな仕事をする企業であれば競争を生き残ることは難しいですが…

防水の納まりが面倒だったり複雑だったりした場合でも、それはプロとしてしっかり検討しておく必要がある、という話でした。

ということで、今回はそんな防水納まりの基本的な考え方などについて、色々と考えてみることにしましょう。

■防水の納まりで気を付ける点

建物の中で防水を施工する部屋がある場合に、建築の納まりを検討する担当者がまずやっておく必要があるのが以下の点についての確認です。

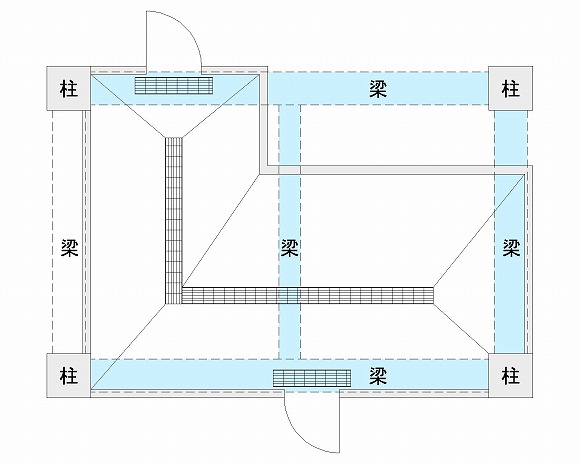

・コンクリートスラブのレベルは下がっているか

・関連している梁は下がっているか

・周囲の壁下地は何か

・勾配はどうなっているか

・床と壁の仕上材は何か

防水の納まりを決めるにあたり確認する項目は上記のように色々あって、それらを全部一気に考えるのは結構大変な作業になります。

だけど全部を同時に考えるのではなく、ひとつひとつの項目を順番に確認していくようにすると、かなり気分的に楽になります。

それぞれの確認項目はそこまで難しくはないので、個別に確認を終わらせていった結果納まりは問題ない、という感じになるのが理想的。

ということで、まずは何よりも重要な要素である床と梁のコンクリート天端レベルが下がっているかを確認しましょう。

床と梁が下がっていないと、その時点で防水の納まりは危険な状況になってしまいます。

そうなってしまうと、そこからいくら検討してもどうにもならないので、まずはこの最も基本的な部分を確認しておきましょう。

■アスファルト防水とは

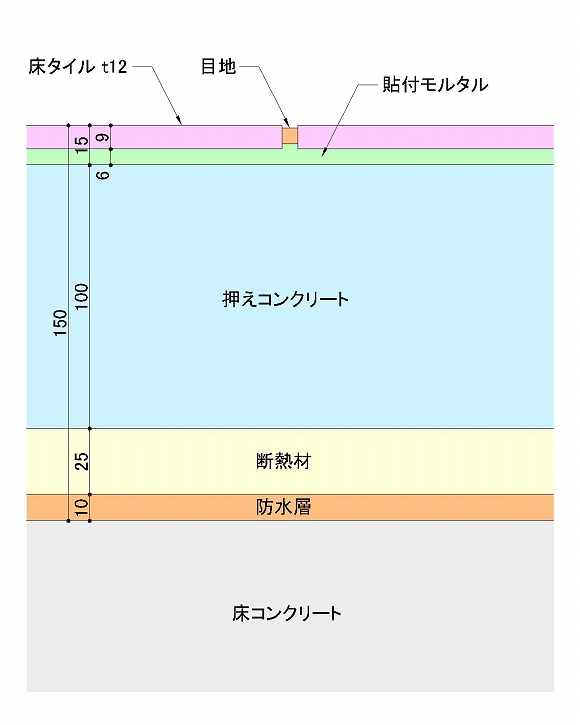

なぜコンクリートスラブと梁が下がっているかを確認するかというと、防水をする部屋は床仕上材の下に施工する要素が多くあるからです。

床仕上材を他の部屋と同じレベルで施工するためには、その下に施工する要素の分だけコンクリートを下げておく必要があるんです。

部屋の規模や防水の仕様によっても違ってきますが、大体150mm~200mm程度は下げておくのが無難じゃないかと思います。

そのあたりは納まり詳細を作図して決めるのが通常の手順です。

納まりの詳細が不明のときには、大きめに下げておくという選択肢もあります。

しかしそうなると下げた分だけ何かで埋める必要が生じて、コスト的には不利になっていくことになるので、あまりおすすめは出来ません。

防水の施工方法は色々あって、部屋の仕様などによって変わってきますが、「アスファルト防水」と呼ばれる工法が一般的です。

アスファルト防水と言っても工法は本当に様々で、そこまで細かい分類を覚える必要はありませんが…

基本的にはアスファルトという材料をコンクリートの上に塗って、それが硬化して水を通さなくなる、という考え方です。

アスファルトというのはこんな感じの材料です。

この材料を温めてドロドロにして、それを床に塗っていく訳ですけど、正直言ってこの材料の匂いはあまり良いものではありません。

建築関連の仕事をしている方であれば、工事現場でこの匂いがしたら「もう防水やってるのか」と思うんじゃないかな。

そんな材料をまずは塗っていき、さらにその上にも色々とあるので、まずはコンクリートが下がっている必要がある、ということです。

もう少し詳しい話は次回に続きます。