常時水を使う部屋では下階に水を漏らさないようにするため、アスファルト防水の納まりを検討して下地の対応をしていきます。

しかし床にだけ防水層を施工しただけでは防水性能として不足であるため、床だけではなく立上りにも防水層を施工する必要がある。

前回は防水層がどんな範囲で施工されれば良いのか、という話をして、下階に水を漏らさないという目的を果たすために必要なことについて考えてみました。

床だけではなく壁の足元にも防水層を施工することによって、はじめて防水層の存在価値が出てくることになる訳です。

少しでも弱点があった場合には、水はそこから必ず外に出ていくという困った性質を持っているので、少しくらいなら大丈夫という考えは通じません。

なので、防水について検討する際には、細かい部分についてきちんと検討をしていくことが求められるんです。

以前も書いたと思いますが、建物が出来上がってから水が漏れたとなった場合、漏れている場所の特定をするだけでも大変な苦労をすることになります。

そうした苦労をするくらいならば、建物を造っている段階でしっかりと防水の納まりを検討しておいた方が全然楽なんです。

納まり検討をしていると、難しい納まりの場合は特に、もう苦しくて適当に納めてしまいたくなることが結構あります。

だけど私の経験上の話をすると、そうやって苦しいことから逃げてしまうと、結局は後でもっと苦しい目にあることが多いです。

こんなことだったら最初にしっかり検討しておけば良かった。

そう思ったことが何度もあるので、建物をつくっている時点で出来ることはしっかりとやっておいた方が良いですよ。

ちなみに立ち上がり側の防水層ですが、どのくらいの高さまで防水層を施工しておけば良いのかは、部屋の用途によって色々と変わってきます。

シャワー室であれば立ったままシャワーを浴びることが多いため、高い位置にも水がかかる可能性が高く、その場合は1200~1500程度まで立ち上げる必要があります。

厨房であれば基本的には床に水を流す場合がほとんどで、壁は厨房機器などで隠れるような部屋ならば、300程度でも良いかも知れません。

部屋の用途によって防水層の高さが変わるのは、その部屋で使用される水がどのあたりまで当たってくるのかによる訳です。

その部屋がどのような用途に使われるのかによって、防水層の立ち上がる高さというのは色々と変わってくることになります。

防水の納まりは似たような状態になりますが、目的に沿った防水高さを検討する必要がある、ということです。

■床納まりはココまで

このカテゴリはあくまでも「床仕上材」について説明していて、この「防水立上りの納まり」というのは床の納まりとは言い難い部分なんですよね。

もちろん床の納まりでも立上りの納まりでも、防水層を施工した後に仕上材を施工する、という基本方針は全く同じです。

しかし当サイトでは、床とか壁などの部位である程度カテゴリ分けをしているので、このまま立上りの納まりについての説明に進んでいく訳にもいきません。

と言うことで、アスファルト防水の立上り納まりについては床仕上材のカテゴリでは取り上げず、もう少し後で説明をしていこうと考えています。

アスファルト防水立上り納まりについての詳しい説明は、巾木の納まりについて説明をする際にじっくりやろうと思います。

立ち上がりの納まりが気になる方は、話を飛ばして巾木のカテゴリまで進んでみてください。

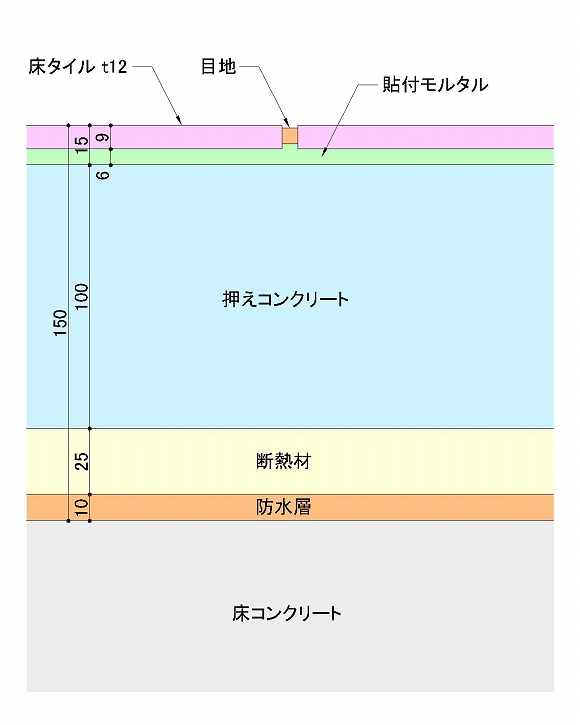

このカテゴリはあくまでも床の納まりということなので、基本断面としては床を下げて防水層+押えコンクリート+床仕上材というパターンでOKです。

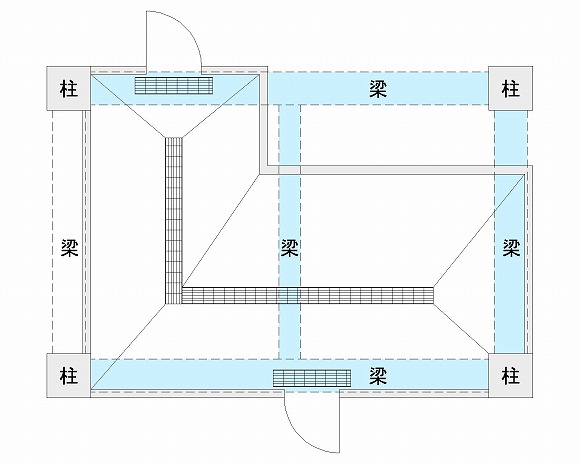

あとは床コンクリートに合わせて梁も下げておくことを忘れないことと、水をどこに流すのかの勾配をきちんと計画しておくこと。

これらを押さえておけば、床の納まりとしては特に問題はないんじゃないかと思います。

■防水工事の重要性

建物を設計・施工する側にとって、水というのは非常に重要というか厄介な要素になることは間違いない事実です。

水は必ず高いところから低いところに流れていき、途中に障害物があったとしても、そこに少しでも隙間があれば障害物も通過していきます。

これが水の恐ろしいところであり、建物を設計・施工する側が最も気を使う部分でもあります。

穴のあいた容器に水を入れると必ずそこから漏れますよね。

その基本的なルールは規模が大きくなっても一緒で、どんな建物でも漏水の危険から逃れることは出来ないんです。

大雨が降った日には、以前設計した、もしくは以前施工した建物のオーナーから漏水の連絡がくるのではないかと少し心配になってくる。

こうした心境は、設計や施工に携わる方であれば、きっとよく分かる気持ちだと思います。

その心配が現実のモノになるかどうかは、どこまで納まりを検討出来ているのかと、どこまでしっかり施工できているかにかかっています。

漏水のクレームにならない為にも、設計段階・施工段階では、アスファルト防水の納まりをしっかりと押さえておく必要があるんです。

床のアスファルト防水納まりについてはこの辺で話を終わって、そろそろ次の話題に進むことにしましょう。