コンクリート壁下地に対して薄型の軽鉄下地を組んでいき、その上に石膏ボードを張っていくというUL工法。

GLボンドを使ったいわゆる「湿式工法」に比べると、薄いとは言え軽鉄下地を組む「乾式工法」という部分が大きな特徴になります。

ボンドを使わない分だけ湿気に強く、下地の動きに追従する性能を持っていて、しかもコンクリート面から石膏ボード面までに必要な寸法は少ない。

こうした優れた特徴を持っている工法であれば、GL工法よりもUL工法を採用した方がメリットが多いのではないか。

それぞれの特徴を比較してみると、どうしてもそんな気持ちになったりします。

だけどそこは良く出来ているというか、色々バランスが取れているもので、プラス部分が大きくなればなる程その分だけマイナスも存在するんです。

UL工法でのマイナス部分というのは、やはりコストでしょう。

比較的安価なGL工法と比べると、どうしてもUL工法はコストが高くなってしまいます。

確かに優れた特徴を持っているUL工法なんですけど、コストと性能のバランスを色々と考えてみると、結局はGL工法を選ぶことになるというケースが多いように思います。

低コストで施工が可能であるというメリットは、もうそれだけで圧倒的に有利な条件を持っていることになる訳です。

少し高くてもこちらを採用したいと思わせるには、やはりそれなりの大きなメリットを示す必要があるということですね。

さて…

そんな特徴を持っているために、私の中ではあまり使用頻度が高くないUL工法ですが、全く使わない訳ではありません。

実際に採用する段階になってから納まりが分からないと思うのでは遅いので、ここではUL工法の具体的な納まりも押さえておくことにしましょう。

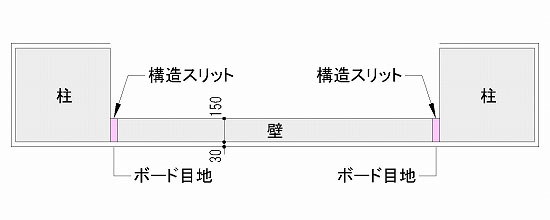

UL工法を採用すると、下地であるコンクリート面から仕上面である石膏ボードまでの寸法が少なくて済む。

そうした優れた特徴を持っている訳ですが、具体的にはどの程度の寸法で石膏ボードを施工することが出来るのか。

今回はそのあたりを図面と一緒に考えてみることにしましょう。

■UL工法の流れ

納まりについて説明をする前に、まずはUL工法を施工していく際の手順がどんな流れになっているのかを考えてみましょう。

工程を簡単に書いてしまうと、以下のような流れでUL工法の壁が完成します。

・ULランナー取付

・ULスタッドの建込み

・ULスポンジ2個をコンクリートとスタッドの間に入れる

・出入り調整

・スポンジ部分にULボンドを注入

・ボンド硬化後に石膏ボード張り

UL工法は乾式工法という話だったにも関わらず、結局はボンドを使ってコンクリート壁との間を固定していくのか…

と、上記手順を読んでいくとそんな気持ちになってしまいますが、これはGLボンドとは考え方が大きく違ってきます。

GL工法の場合はボンドだけでコンクリート下地と石膏ボードを固定していますが、UL工法の場合は下地との固定をボンドで補助しているだけ。

薄型の軽量鉄骨に対して石膏ボードはビスを使って固定していくことになります。

ボンドを使うという言葉は同じでも、実際の使い方はかなり大きく違っていることが分かると思います。

■UL工法の概略

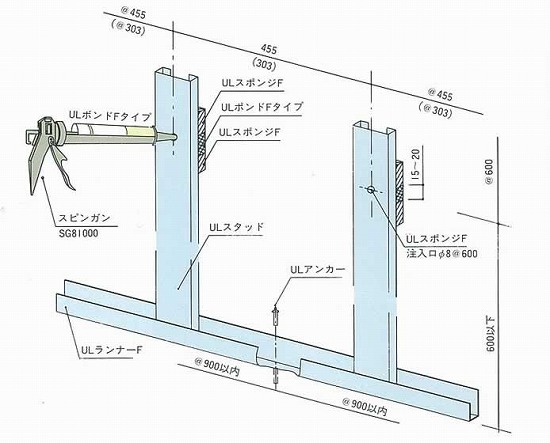

UL工法を施工していく手順についての概要を言葉で説明して来ましたが、ちょっと文章だけではなかなか伝わらないような気がします。

ULスポンジをコンクリートとスタッドの間に入れる、とか言われても、そもそもスポンジがどの程度のサイズ感なのかも分かりませんよね。

実際にどうやってボンドを注入しているのかも、言葉だけではなかなかイメージをもって説明していくことが難しいです。

こうした現実がある訳ですけど、そんな時は概略図があればすぐにイメージが出来ます。

下地コンクリートとスタッドに対してどこにスポンジが入るのか、ULボンドはどこに注入するのか、などがこれで分かるはずです。

やっぱり絵で説明するのが一番分かりやすくて良いですよね。

こうしたイメージをしっかりと持っておいて、そこからUL工法の納まりを覚える。

そうすることによって、かなりスムーズにUL工法の納まりを覚えることが出来るはずです。

だからこそ、UL工法の具体的な納まりについて説明をする前に、まずは施工の順番がどうなっているのかを説明している訳です。

GL工法と同じように、石膏ボードを1枚張るのか、それとも2枚張るのかは建物や設計者によって色々です。

工法としてはどちらでも対応出来るような考え方になっているので、コストなどを考えてどちらにするかを決めればそれでOKです。

もし石膏ボードを2枚張る場合には、ULスタッドを455ピッチで建てていき、石膏ボードは1枚で良い場合には303ピッチになります。

上図でULスタッドの寸法に455(303)と書かれているのは、そうした意味があるからです。

石膏ボードを2枚張るのか、それとも1枚張るのかは、建物の用途やグレード・場所によって違ってくる、というあたりはGL工法と全く同じです。

しかしUL工法の場合、石膏ボードを張る枚数によって下地のピッチが変わるので、そこは知識としてしっかりと知っておいた方が良いと思います。