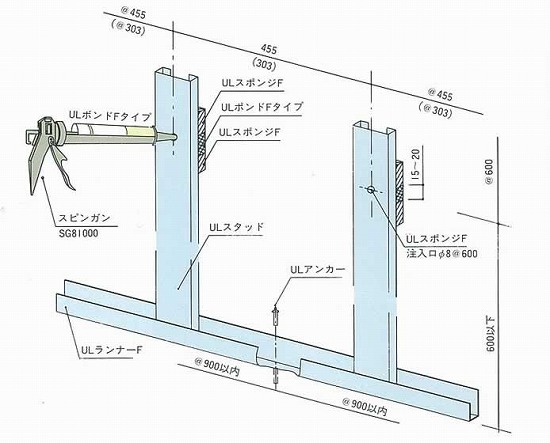

コンクリート壁に対して石膏ボードを張るための工法として、UL工法の一般的な納まり図がどのような関係になっているのか。

前回はそのあたりの具体的な話を図面上で考えてみました。

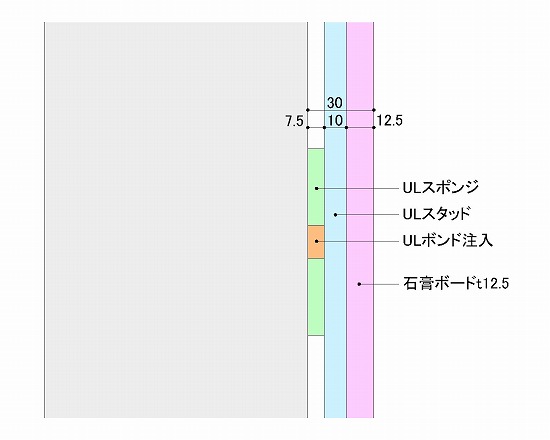

コンクリートと石膏ボードの間は上図のような関係になっていて、GL工法と同じく非常に小さい寸法で石膏ボードを施工することが可能になっています。

特にマンションなどであれば、居住空間はできるだけ広い方が良いと思ってしまうのが住んでいる方の感覚ではないかと思います。

そのためには施工に必要な寸法を小さくした方が有利で、そうしたニーズに応える工法のひとつとしてUL工法が用意されている、という感じです。

あとはそれぞれの特徴を把握して、コストなどをにらみながらどんな工法を選定するか、という話になってきます。

上図ではスポンジやボンドなどの表現もしていますが、実際の図面ではULスポンジとかULボンドなどの表現は必要ありません。

このあたりの話はGL工法について説明した時と同じですね。

それは施工をする際に必要な部材であって、図面で重要なのはどの工法を採用するのかと、適切な寸法なのかです。

下地の位置から考えられる壁の位置が、UL工法の許容範囲内に設定されていれば、図面としてはOKなんです。

逆にULスポンジなどを大量に描き込んでいく方が、図面が見づらくなってしまうため、図面を見る側からはあまり歓迎されません。

その図面では何が求められるのかを考えれば、ULスポンジやボンドが不要であることは分かると思います。

どんなに細かい図面であっても、その図面を見てULスタッドを建て込む位置を決める訳ではありませんから。

そこはシンプルな表現で問題ないです。

納まりを中途半端に知っている方に限って、自分が知っている内容を全て図面に盛り込んだりという図面を描きがちですが…

そうした知識の量を図面に盛り込むことよりも、その図面の目的が何なのかを掴んで必要な情報だけを盛り込む方が大事ではないかと私は思っています。

さて、UL工法についての話はこのへんで終わりにしておいて、今回は改めてLGSを立てる場合について考えてみましょう。

■コストというデメリット

UL工法というのは、コンクリート面から石膏ボード面までの寸法が少なくて済む、非常にスマートな工法です。

しかも乾式工法になるので、湿気とかカビなどが気になるところでも、大きな問題にならずに使うことが出来ます。

こうしたメリットを考えていくと、UL工法はかなり使い勝手の良い工法ではないかと思ってしまいます。

しかし正直なところをここで書くと、私が実際の仕事でUL工法を使ったというか、UL工法が実現したことは非常に少ないです。

もう本当に数えるくらいしかないのでは、というくらいの頻度でしかUL工法は採用されないような気が経験上はしています。

それはなぜなのか…もちろん偶然という考え方もあるとは思いますが、考えられる理由はいくつかあります。

まずはコスト。

同じような工法で、GL工法の方が低コストであれば、余程のこだわりと理由がない限りはGL工法を採用したい気持ちになってしまいます。

最終的な見た目と数字的な部分はGL工法もUL工法も変わらないので、そこでコストを比較するとUL工法が不利なんですよね。

GL工法が持っている欠点である遮音性能については、そうした欠点があるからUL工法を採用する、という考え方にはなかなかなりません。

わざわざ苦労をしてコンクリート壁を造り、遮音性能が低下するような工法を選ぶのは無駄が多いですから。

それならば、本当の乾式工法であるLGS下地+石膏ボードで、遮音性能のある壁を採用する可能性が極めて高いです。

これが、UL工法があまり採用されない(と個人的には思っている)理由のひとつになっています。

■中途半端な存在

UL工法があまり採用されない理由として次に考えられるのが、下地材の細さです。

これはメリットのひとつでもあるんですけど、そうした特徴が時にはデメリットになる場合もあります。

どうせ乾式工法で施工をするのなら、そんな細いスタッドを建てなくても良いんじゃないか、という考え方がある訳です。

要するに、そこまで細い部材で頑張るよりも普通にLGSを建てた方が楽なのではないか、ということです。

乾式工法とは言っても、UL工法はあくまでもコンクリート下地に対して施工される軽鉄下地になります。

仕上寸法が少ないというメリットはありますが、それは同時にスイッチなどを埋め込むことが難しいというデメリットに繋がります。

なので、下地のコンクリート壁と完全に切り離して考えて、改めてLGS下地を建ててしまうという考え方が正解となる場合も結構多いんです。

もちろんそうすることで、コンクリート壁面から石膏ボード面までの寸法は大きくなってしまいます。

しかしその欠点を補うくらいのメリットもある。

そうしたことを総合的に考えていくと、UL工法にするのならLGS下地にするという選択肢が選ばれる可能性もある訳です。

ということで、コンクリート下地に石膏ボードを張る場合の工法をいくつか考えてきましたが、もっと普通にLGSをたててしまっても良いのではないか。

そうした考え方を、次回から詳しく説明していこうと思います。