前回までの話では、LGS壁が持っている特徴について色々と説明をしてきましたが、メリットとデメリットについてはこれで掴めたのではないかと思います。

当たり前の話ではありますが、やっぱりその下地材がどんな素材で出来ているのかによって、大きく特徴が変わってくるという感じですね。

LGS壁の特徴を掴んだところで、そろそろ次のステップということで、もう少し具体的な納まりの話に進んでいくことにしましょう。

今回取り上げるのは、LGS壁を構成するLGSにはどんな種類があるのか、という仕様というか規格についての話です。

乾式壁と呼ばれるLGS壁は、型枠を建ててコンクリートを流し込んだあと強度が出るまで待つ、というコンクリート壁に比べて確かに手軽です。

しかし手軽だから何でもOKという訳ではもちろんなくて、実際に壁をつくるとなると色々な検討が必要になってきます。

今回紹介するLGSの規格もそうした検討項目のひとつで、これをきちんと検討しておかないと後で大変なことになってしまう可能性があります。

もちろん知っておかないとそうなる可能性はありますが、これは少し大げさすぎる表現で、実際にはそれほど複雑で面倒な検討が必要になる訳ではありません。

ということで、まずはLGSの規格と仕様を確認しておきましょう。

その後で、どんな場合にどのようなLGSを採用すれば良いのか、という話に進んでいければと考えています。

■LGSの仕様

コンクリート壁は型型枠をつくって鉄筋を配置して、そこにコンクリートを流し込んで強度が出るのを待ち、最後に型枠を解体して壁が完成します。

これは実際にやってみるとかなりの手間がかかり、だからこそコンクリートには強度があって音を通しにくいなどの特徴が出る訳です。

その一方で、LGS壁は既製品として流通している商品なので、製品を発注して現場にものが届けばすぐに施工することが出来ます。

現場で色々加工してつくっていくものなのか、それとも既製品として購入するものなのか、という違いは結構大きいです。

LGSは発注すれば現場に届くのですぐに施工が出来る。

これは確かに事実ではありますが、発注する必要があるということはつまり、正しい製品を選定して頼まないといけない、ということでもあります。

そして、適切な製品を発注するためには、そもそもどのような製品がラインナップとしてあるのかを知っておく必要があります。

これは結構当たり前の話ではありますけれど、実際にモノがなければ何も施工をすることが出来ないし、施工する壁によってどんな製品が必要なのかは変わってくる訳です。

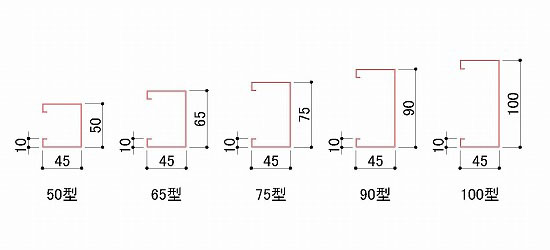

と言うことで、まずはLGSの仕様を図面にしてみました。

JIS規格のLGSには上記5種類の仕様があって、その中から場所によって適切なLGSの仕様を選定していくことになります。

実際の製品としては「LGS45」というサイズもありますが、これはJIS規格外になるので、ちょっと選定しにくいというのが正直なところです。

LGS50と5mmしかサイズとして変わらないので、それならばLGS50にしておくかな…ということになりがちなんです。

■LGSの使い分け条件

LGSは工場で大量生産される製品ですから、規格サイズを決めておかないと造ることが出来ないのはなんとなく分かります。

しかし同じLGSであっても色々なサイズを用意しているのはなぜなのか、という点がまずは疑問として出てくると思います。

生産する側としては一種類の規格サイズだけにした方が効率が良いのに、あえて5種類の規格サイズを用意しているのはなぜか。

結論をここで書いてしまうと、LGSはその規格サイズによって、壁下地として使用できる高さに制限があるからです。

逆の表現をしてみると、LGS壁の高さによって使用すべきLGSの規格が決まってくる、ということです。

だからこそ、LGSの規格には幾つかの種類があった訳です。

具体的なLGSの規格による高さの上限は以下のようになっています。

LGS50型 : 高さ 2.7m以下(ただしボード片面のみ)

LGS65型 : 高さ 4.0m以下

LGS90型 : 高さ 4.5m以下

LGS100型 : 高さ 5.0m以下

という高さの区分になっています。

ちなみに、LGS75型については、標準仕様書を調べてみても高さ制限が記載されていないので、ここで数字を明確に書くことが出来ません。

感覚的には4mを超えても大丈夫そうで、4.5mまではいかない、みたいな感じかなと思いますが、LGS75型は採用される機会が少ないんですよね。

具体的な説明でこうした表現はあまりしたくないのですが、LGS75型は恐らくほとんど使われないので、とりあえず忘れても大丈夫かなと思います。

壁の高さによって下地であるLGSが少しずつ大きなサイズに変わっていく。

これは高くなる程壁としての強度が求められるということで、何となく感覚的に理解しやすいのではないかと思います。