いままで色々な床仕上材の納まりを紹介して、具体的な納まりの例なども紹介してました。

床仕上材には色々な種類があって、それぞれ納まりによって下地の位置をどうするかなどのパターンが違ってきます。

なので、それぞれの床仕上材について特徴を掴んでおき、適切な下地の位置を設定していくことが重要になってきます。

「下地」というのは仕上材を固定するために必要なものなので、建物を構成する要素として当然なくてはならない存在です。

しかし下地が表面に見えてくる(見えてしまう)ことは、建物の見た目としてはあまり良いことではありません。

下地が見えてしまうような納まりでは失敗ということになるので、そうならないように検討をしていく必要がある、と言った方が正解かも知れません。

そんな下地の位置を正しい位置にするために、色々な仕上材の納まりを知っておく必要がある、ということで…

今回は床仕上材のひとゆである「石」の納まりについて考えていくことにしましょう。

やっと石の納まりについての説明までたどり着いた、というのが説明している私の本音ではあります。

だけど説明したい全体の内容と今まで書いてきた内容を比較してみると、まだ全体の1割くらいしか説明が進んでない気がします。

床仕上材・壁仕上材・天井仕上材の納まりについては、それぞれ単独の納まりであればそれほど難しいことはないんですよね。

そこまで難しい納まりではないから、説明していく際に例として出す断面図なども、かなりシンプルなものになっています。

このカテゴリで紹介する床石も同じように割とシンプルな納まりです。

そうした基本納まりを踏まえて、それぞれが交差する取合い部分の納まりがどうなるのかについてじっくりと説明したい。

…と思っているんですけど、まだ現状では床仕上材の納まりしか紹介出来ていない状態なので、かなり先が思いやられる状況です。

気持ちだけ先走っても、結局はやれることなんて限られていますから、あまり焦らないで少しずつ進むしかないんですけど。

そんな愚痴はこれくらいにしておき、今回は床石の納まりを検討する際に知っておいた方が良い知識にはどんなものがあるのかを紹介します。

■床石の納まり

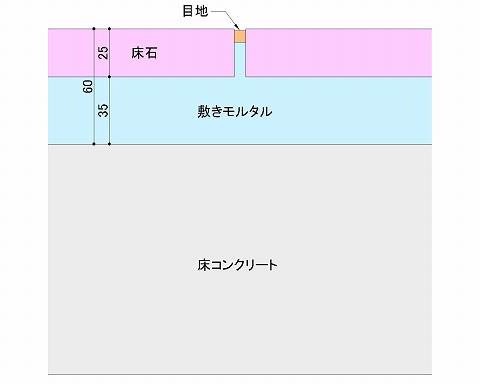

床石の納まりは、基本的には床タイルの納まりで紹介した「敷きモルタル納まり」とほぼ同じになります。

壁の場合は石とタイルで全然違うんですけど、床の場合は基本的にほぼ同じような納まりになっていて、厚みや施工寸法が少し違うくらいです。

だから納まりの基本断面図としてはそれほど難しいことはなくて、大抵の場合は下図のような感じの納まりになると思います。

石はタイルと違い天然素材なので、まずは山とか地下から石を大きな塊のまま切り出してきます。

有名な大谷資料館では、当時大谷石を採掘していた場所を見学できますが、石を切り出すイメージが何となく伝わるかと思います。

こうして切り出した大きな石の塊を食パンみたいにスライスして、それをさらに適切なサイズにカットしていく。

そんな手順で床仕上材として整えていくため、タイルのように10mm程度の厚みではすぐに割れてしまいます。

そうした理由から、タイルに比べると石は少し厚みがあって、クッション材となる敷きモルタルの厚みも大きめです。

そこがタイルとは違ってきますが、納まりの考え方は特に変わりません。

石は大きな塊からスライスしていくため、薄くなりすぎない限り石の厚みはある程度自由に設定することが出来ます。

しかし石を厚くすると、ひとつの塊から取れる石の面積は減ってしまい、そうなると当然コストとしては高くなる方向になります。

なので、性能とコストのバランスを考えると、割れない程度の厚みで出来るだけ薄くした方が良いということになります。

床石の厚みがある程度厚くなると高級感がありますけど、実際には床仕上材として施工をしてしまうとなかなか厚みは伝わりにくいものです。

床として仕上がってしまえば表面しか見えなくて、厚みを感じるのは歩行感だけになるので、あまり明確な差が出ないというのが正直なところです。

そうした見えないところに頑張るよりも、見えるところにコストを使っていった方が、恐らく建物を使う側としても喜びます。

そういう色々を考えると、床の石は出来るだけ薄くする方が良いんじゃないかと個人的には思っています。

■グレードと採用箇所

床仕上材として石がどの程度のグレード感になるかですが…

石は床仕上材としてかなり高級な部類に入っていて、前回紹介したタイルよりもっとハイグレードな仕上材という位置づけになっています。

石とタイルは納まりとしてはほぼ同じような関係になっています。

しかし石は石種ごとにそれぞれ違う天然素材特有の美しさを持っていて、なかなかタイルには出せない雰囲気を出すことが出来ます。

あらかじめ既製品としてサイズが決まっているタイルに比べて、石は大きな塊から切り出してつくるので、ある程度自由な大きさに出来ます。

さらに表面の処理方法(磨き方)によって見せ方を変えることも出来るので、意匠的な自由度は石の方が全然高いんです。

そのあたりを総合的に考えると、仕上材としてのグレードは床タイルよりも石の方が上ということになります。

実際に値段も高いですし。

石が採用される場所はタイルと同じように、エントランスホールなど意匠的に頑張るところで採用されます。

また、浴室などの水廻りで使われることも多く、その場合は高級な旅館の大浴場など、やはり意匠的に頑張りたい場所に使われます。

水が使われる部屋で採用される場合、タイル以上に水勾配で悩むことになりますが…

そのあたりの話はいずれ説明していこうと思います。

石と石の間に目地が必要になってくるという納まりもタイルと同じ。

こうした細かい納まりについての話は、次回から少し詳しく説明をしていきます。

ここでは「床石の基本的な納まりはそれほど複雑ではない」ということをまず覚えておきましょう。