建物を作ることを計画して、その建物が実際に出来上がるまでの手順には様々な段階があって、それぞれの段階によって必要な図面もかなり変わってくる。

前回はそのような話を取り上げて、まずは建物をつくることを計画していく段階である「設計」について紹介をしました。

大学に進学して建築学科を専攻した方の多くは、恐らくこの設計業務をやりたいと考えて建築学科を専攻したのではないか。

これはアンケートをとった訳ではないので断言することは出来ませんけど、もうそれくらい設計というのはメジャーな業務です。

丹下健三氏、安藤忠雄氏、隈研吾氏など、いわゆる「建築家」と呼ばれて名前を知られている有名な方は、ほぼ例外なく設計者なんです。

設計者にも色々な種類があって、もう少し詳しく書くと意匠設計者なんです。

こうした設計者は一般的に「先生」なんて呼ばれることもあります。

というか、昔は完全に先生だったようで、年配の方であれば今でも設計者を先生と呼んでいることもあります。

そういったことがあるので、建築=設計みたいな認識が一般的にあるのではないかと、建築に携わっている私には感じられます。

それくらい設計という業務は、建物を建てる流れの中で重要な要素だとも言えます。

今回はそんな設計者が作図する図面から紹介していきましょう。

■設計図

設計図というのは設計者が建物を計画していく段階で作成・発行する図面を指します。

設計者が発行する図面だから設計図、というのが最も単純な説明になっていて、その説明もそんなに間違っていないんです。

建物を造りたいと考えている施主から具体的な条件や要望などをヒアリングして、その条件の中で最も良いと思われる建物を設計していく。

これがまずは設計者の業務になります。

もちろん建物としてしっかりと成り立っているというだけではなく、法律を遵守した建物であることも前提条件としてあります。

施主は建築のプロではない場合がほとんどなので、計画をすることは出来ますけど、法規に沿っているかどうかまでは確認することが難しいんです。

そのあたりをフォローして建物の計画を煮詰めていくのが設計者の仕事です。

そうした条件を満たした建物がどんな形状になっているのかを表現したり、そして法規をどのような考え方で守っているのかを表現したり。

そうした計画を具体的な形にしているのが「設計図」なんです。

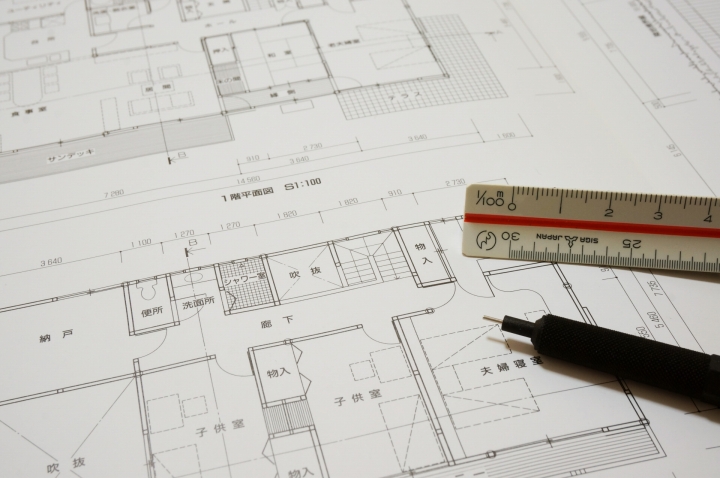

敷地に対して建物がどのような配置になっているのか、各階の平面プランがどのようになっているのか、建物を外から見た時にどのような見え方をするのか。

そして細かい部分の関係がどうなっているのか、さらには仕上材には何を採用しているのか、などなど表現する項目は本当に多岐に渡ります。

建物を建てる為に必要な情報は膨大な量になっていくので、そうした情報を網羅した図面がどうしてもたくさん必要になってきます。

これが設計図と呼ばれる図面になります。

建築関連の図面というと、大抵の方がこの「設計図」を想像するんじゃないかと思います。

建物を造っていくことを考えた時には、やはり設計図が最も重要な図面ではないか、というくらいの図面なんです。

この設計図が存在しない場合(そんなことはあり得ませんが…)建物を建てる為の方針が全く分からない状況になるので、何をして良いのかすら分かりません。

建物の完成までにどのくらいの期間が必要なのか、そしてどの程度のお金がかかるのかなども全然読めない状態になる。

ビジネスをする際に「時間」と「コスト」が不明確な場合、そのビジネスはほぼ間違いなく破綻することになるはず。

建物にとって設計図はそれくらい重要な図面だということですね。

逆の表現をすると、設計図さえしっかりとまとまっていれば、コストや期間などの条件がある程度しっかりと分かるようになる訳です。

そうなると建物を造ることがきちんとプロジェクトになっていく、という感じです。

このように、設計者が作成する「設計図」は、建築プロジェクトの要と呼ぶべき存在なんです。

■施工段階

設計というのは先ほどまで説明してきた通り、「どんな建物を建てるのかを検討」する段階でしたが、じっくりと検討・計画された建物を実際に造っていくのが「施工段階」です。

施工段階で大きな指針となるのは、設計者が作成した設計図になっていて、基本的には設計図に沿った建物を造っていくことになります。

そして設計者と施工者とでは立場が違っていて、立場が違えば見えてくるものも違ってくるのは当然で、施工者が重視する部分は設計者とは少し違います。

・高い品質の建物を造り

・契約した工期を守り

・環境に配慮したやり方で

・事故を起こすことなく

・出来るだけ低コストで

建物を完成させる、というのが施工が重要視していることです。

もちろん細かい話をすればもっとたくさんの条件があったりしますけど、まず基本となるのは上記のような項目になります。

これらの項目を全て満たしながら建物を造っていくのは非常に難しいことですけど、その難しいことに挑戦することが施工者側の使命というか役割になります。

品質については、特に水に関することに気を使います。

水は絶対に高いところから低いところに流れるという性質を持っていて、小さな穴があればそこにも少しずつ入ってくるという困った性質を持っています。

施工をきっちりとやっていない箇所が少しでもあれば、その部分を通過して外から室内に水が入ってしまうことに。

簡単に言ってしまえば「雨漏り」が発生する訳です。

まずは絶対に雨漏りのない建物を造って、ゴミを大量に出さないやり方で、安全に配慮しつつ工期を守っていく。

そして当然企業がビジネスとしてやっている訳ですから、建物を造っていく業務によって利益を出さなければならない、という条件もあります。

なんだか大変な仕事ですね。

施工は基本的に「ゼネコン」と呼ばれる総合企業が請け負うパターンが多く、その下に下請けが入るという、少し変わった世界でもあります。

そんな施工で必要になる図面は、設計段階よりも広範囲になってくるんですが、それについては次回に続きたいと思います。