建物の一般的な納まりのひとつである床仕上について、床仕上材と下地の関係などを前回は簡単にではありますが紹介してみました。

床仕上材の種類はたくさんあり、見え方や性能も色々あるので、建物や部屋のグレードによって使い分けていくことになります。

当然それぞれの仕上材によって納まりの特徴は違ってくる訳ですけど、床の納まりで重要になってくるのはやっぱり下地のレベルでしょう。

基本的に床は仕上材を施工した後でフラットになっている状態が普通ですよね。

実際に建物を利用する際には、もうそんなことは当たり前の話すぎて意識することもないとは思いますが…

建物としての使い勝手を考えていくと、通常はよほどのことがない限り、床に段差がない状態を目指すはずです。

ちょっとした段差というのは躓きの原因となって危険なんです。

あえてそうした小さな段差を作るメリットは全然ないので、どんな仕上材であっても表面のレベルは揃っている状態を目指す訳です。

最終的に床仕上材の表面がフラットになる為には、まずどんな床仕上材を採用するのかを決める必要があります。

仕上材が選定されていない状態で納まりを検討してもあまり意味がないので、まずはそこからスタートです。

床仕上材の方針が決まったら、あとはそこから床仕上材の下地であるコンクリートのレベルを決定していく、という流れになります。

そして、床コンクリートのレベルが決まったら、そこから出ないように梁のレベルも調整していく、という感じで進めます。

このあたりの細かい納まりは、それぞれの床仕上材カテゴリで図面を交えて詳しく説明していくつもりです。

ここではまず床仕上材が変わることによって色々な部分に影響が出ることになる、という部分を押さえておきましょう。

床仕上材についてはこんなところなので、今回は仕上げ部位として巾木を取り上げてみたいと思います。

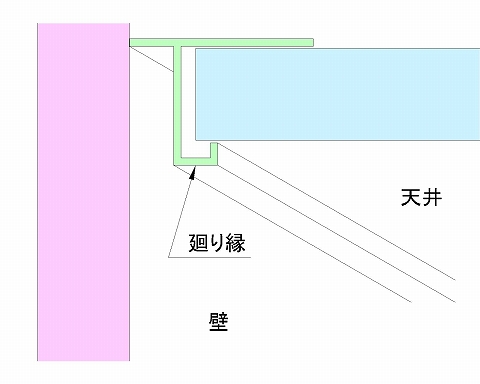

■巾木の納まり

建物の中で巾木(はばき)というのはどこに取り付く仕上材かというと、床仕上材と壁仕上材がぶつかる部分に存在する部材のことを指します。

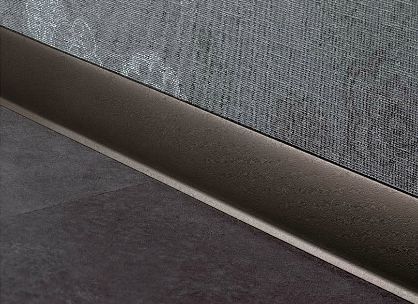

巾木の材質バリエーションはそれほど多くなくて、一般的な部分は塩ビ製の巾木を採用することが圧倒的に多いです。

これはちょっと高級な部類に入りますが、塩ビ系の巾木はこんなイメージですね。

マンションなどでは床がフローリングになっていることが多く、そうなると巾木も自然と木系のものが選定されることになります。

床がフローリングで巾木が塩ビというのは、納まりとしても良くないし、見た目としてもあまりマッチしないので好まれない傾向にあります。

木が持っている温かいイメージはやはり人が暮らす場所では大事なので、木系の巾木が採用される割合は結構高いです。

ただ、木系の巾木とは言っても、最近は材質が樹脂で見た目としては木みたいになっている、という商品が多くなってきました。

そんなに見た目としては変わらないのであれば、コストを押さえることが可能な樹脂製を選定するのもそんなに悪いことではないと思います。

こういう商品を見て「本物の木ではないからダメ」と言う人もいるかも知れませんが、ぱっと見ただけで区別することは難しいです。

もちろん選定する部屋には気を使いますけど、見た目がそう変わらないのであれば樹脂製の巾木でも全然OKだと私は思っています。

このあたりの話は意匠設計者のこだわりと、そしてコストの兼ね合いで少しずつ変わってくる部分でもあります。

■巾木の役割

上記で紹介した写真を見て頂ければ分かるように、巾木というのはあまり(というか全然)目立つ存在ではありません。

逆に言えばそんなに目立ってはいけない仕上材だとも言えますけど、実は結構重要な役割を果たしているんです。

なぜ巾木が必要なのかというと、大体以下のような理由があります。

・床と壁の隙間を隠す役割を持っている

・モノがぶつかって壁が傷つかないようにする役割を持っている

簡単に言えば巾木には上記のような機能があって、部屋の見た目を美しく保つ役割を持っていることがわかります。

仮に巾木が存在しないと考えると、掃除機をかけたりモップがけをした場合には、掃除機やモップが直接壁にぶつかってしまいます。

その結果壁が傷ついたり汚れたりして、壁の足元をきれいに保つことが難しくなってしまいます。

今時モップをかける部屋がどれくらいあるのかは微妙なところですが、巾木があれば掃除機もモップも巾木にぶつかることになり、壁は綺麗なままになります。

こうした壁を守る役割は、建物の見映えを美しく保つという意味ではかなり重要ではないかと思います。

こうした役割を持っているため、基本的に巾木がない部屋というのは存在しません。

なので巾木の納まりについては各所覚えておく方が良いです。

巾木はそんなに難しい納まりになることはなく、基本的には壁に巾木を貼るだけの納まりになる場合が多いですが…

それでも、壁のどの部分に貼るのかとか床との関係はどうするのかなど、巾木はきちんと納まりを検討しておいた方が良い部分でもあります。

そんなに難しい納まりではないけれど、きちんと考えておかなければいけない、という割とやっかいな存在なんですよね。

壁に貼る場合はその厚さの分だけ壁から出ますから、その出寸法が問題ないのかなどを確認しておく必要があります。

また、壁から引っ込んだ位置に巾木がある場合もあるので、その場合でもやっぱり検討が必要なんです。

巾木の納まり検討が足りないと意外に納まりが悪くなる部分でもあるので、細かいですがしっかりと検討をしておきたいところです。