前回は建築の納まりの中で、床仕上材と壁仕上材がぶつかる部分に存在する巾木について、その役割と納まりを簡単に取り上げてみました。

標準的な巾木の納まりがどうなっているのか、そしてそもそもの話として巾木が持っている役割は何なのか…

というような話をしましたが、一般的な部分の巾木は単純に上から「ペタっ」と貼り付けるだけのものがほとんどです。

だから巾木の納まりとしてはそれほど難しい部分などあまりない、というのが実際のところなんです。

大抵の場合は塩ビ系の巾木になっているか、もしくは木製巾木か木に見える樹脂製の巾木になっているか、という感じです。

今このサイトを自宅で見ているのであれば木製である可能性が高く、職場で見ているのであれば塩ビ系の巾木である可能性が高いでしょう。

建物を設計する際には、一般的なグレードの部屋は塩ビ系の巾木を採用することが多く、人が暮らすマンションなどでは木製巾木が多いんです。

あとはステンレス製の巾木も場所によっては採用されることがあります。

一部の例外として、エントランスホールなど意匠的に力を入れる部分では、巾木の材料としてタイルや石を採用することも。

そのような場所では、巾木自体にある程度の厚みがある関係で、単純に巾木を上から貼るだけでは済まない場合もあります。

そうした厚みのある仕上材を一般的な部分と同じように考えてしまうと、最終的には納まっていない状態になってしまう可能性があるので注意が必要です。

何も考えなくても良さそうなのに、実はそうじゃない部がある、というのが巾木の一番危ない部分じゃないかと個人的には思っています。

私自身、巾木の納まりでは結構失敗の経験が多いので、この解説をしている今現在は巾木の納まりをかなり検討しているつもりです。

それでもなかなか思うようにいかないこともあって…

と、なかなか油断出来ない部分なので少なくとも適当に決めることは出来ない、という認識でいることをお勧めします。

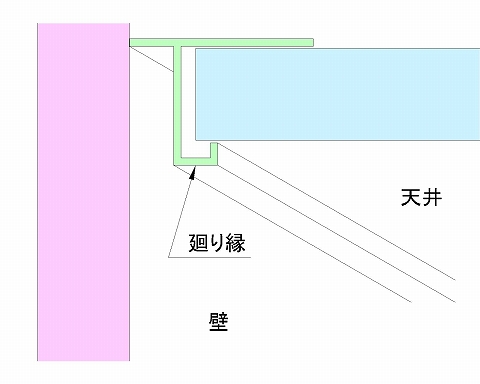

巾木についてはこのあたりで終わりにして、今回は壁の納まりについて簡単に紹介をしておこうと思います。

■壁の納まり

建物を構成する要素のひとつである「壁」というのはなにか…というのは少し変な説明で、これは巾木とは違って今さら説明など要らない部分かも知れません。

壁というのは部屋と部屋の間に存在するもので、基本的には少なくとも天井までは伸びていて、部屋と部屋を仕切る役割を持っています。

もちろん部屋を仕切る以上のスペックとして、音が漏れないようになどの追加要素もありますけど、まずは部屋を仕切るために壁が存在するという話でOKです。

そのあたりの「壁とは何か?」という話はそれほど問題ないはずですが、納まりとして問題になるのは壁の構成です。

壁が何かを知っている人はほとんどでも、壁の構成にはどんなパターンがあるのかを知っている人はそれほど多くないはず。

壁の構成がどうなっているかを知らなくても建物を利用するだけであれば全く問題はないので、別にそこを気にする必要はありません。

しかし建築の納まりを考える場合には、もちろん壁の下地がどのような形状になっているのかなどをよく知っておく必要があります。

どんな仕上材で壁が出来上がっているのかによって、下地を含めた納まりの考え方はかなり変わってくるものです。

建物が完成した後で見ると、壁というのは(当たり前のことですが)ほぼ例外なくきちんと仕上げられて綺麗になっています。

だから見る側としてもあまり気にしないんですけど、実際には色々な材料を使って壁が構成されているんです。

壁仕上材がなにかによって考えるべきことも違ってきますので、壁については下地などの細かい部分から説明をしたいと思っています。

■壁仕上材

壁の納まりを検討する上で、壁下地がどのような部材で出来ているのか、というのは非常に重要な項目です。

だけどそれはあくまでも壁の下地であって、表面に施工される壁仕上材を貼ったら全く見えなくなってしまう部分でもあります。

壁の表面をどのような仕上材にするのか、という部分はやはり部屋とか建物のグレードによって違ってくることになります。

場所によって使い分けをしないと、例えばスタッフが出入りするバックヤードに高級なタイルを施工するなどの無駄が発生してしまいます。

そのあたりは床などと同じ考え方になっていて、意匠設計者がそのあたりは調整することになる訳です。

壁仕上材としてどのようなモノを採用にするのかは、壁の納まりを検討していく上で非常に重要な要素になります。

壁の表面を仕上げる材料は色々な特徴があるので、それぞれ特徴を生かして壁仕上材を選定するのはかなり面白い仕事です。

ビニルクロスや塗装などの一般的な壁仕上材を採用する部分だとしたら、そこまで面白くなる訳じゃないですけど…

石とかタイルとか、金属パネルとか布貼り納まりとか。

特殊な壁仕上材の納まりというのは、やはりそれぞれ個性があってかなりバリエーションは豊富です。

そして最終的な仕上がりも美しい状態になるので、壁をどう見せるかを考えるのは結構楽しいものがあります。

ただ、面白い反面納まりとして覚えるべきことも多いので、結構大変なところもあります。

それらをひとつずつ説明していくのは時間がかかりますが、しっかりと押さえておきたい要素なので後ほど詳しく説明をしていこうと考えています。