床仕上材のひとつであるフローリングの納まりとして、前回は木造住宅でよく採用される根太工法の納まりを紹介しました。

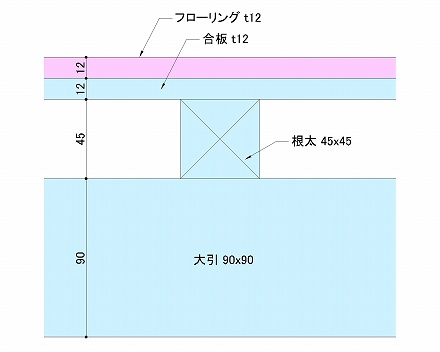

根太工法のフローリングは下図のようま関係になっていて、木で下地を構成しているのが大きな特徴になっています。

私は建築関連の仕事をしている訳ですけど、残念ながらあらゆる種類の建物に携わることが出来る訳ではありません。

仕事で主に関わることになる建物は大抵がRC造かS造もしくはSRC造になっているので、木造の建物に関わる機会があまりないんです。

だから根太工法のフローリングを採用する機会はそんなに多くはなく、これ以上詳しい説明をするのが難しいというのが正直なところ。

もちろん勉強しているので知識としては持っているんですけど、実務で使っていない知識を説明しても、なかなか役立つ話にはなりにくいんですよね。

なかなか1人の知識だけで全ての範囲を紹介していくのは難しいものです。

そんな訳で、木造住宅でよく使われる根太工法についての話は、ボロがたくさん出ない内にやめておくことにしましょう。

ちなみに前回の説明ではフローリングの厚みについて書くことを忘れていたので、ここで改めて厚みの話をすると…

フローリングの厚みは製品によって違ってくるのですが、一般的な製品の厚みは12mmが大半を占めているので、前回紹介した断面図も12mmを想定して作図しました。

もちろん選定するフローリングによってはもっと厚い場合もあるし、時には12mmよりも薄くなる場合もあります。

そこは選定するフローリングのグレードによって変わってくることになるので、部屋ごとに違う場合もあると思います。

ただし基本的な断面構成が変わることはないので、もしフローリングの厚みが違っている場合には、厚み寸法だけを読み替えて考えてみてください。

根太工法についての話はこのくらいにしておき、今回はRC造やS造の場合のフローリング納まりについて、同じく断面図を交えて説明していきます。

■直貼り工法

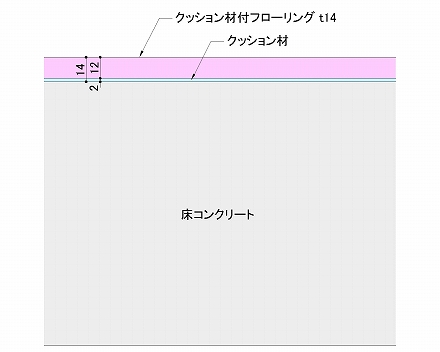

今回紹介するフローリングの納まりは「直貼り工法」と呼ばれ、RC造やS造やSRC造などで、床コンクリートがある場合に適用されます。

この工法名からなんとなく想像がつくとは思いますが、床コンクリートに直接フローリングを貼り付けて納めていく工法です。

フローリング直貼り工法の断面図はこんな感じになります。

床下地であるコンクリートに対して、シンプルにフローリングを直接貼っていく工法だから「直貼り工法」ということで、非常にシンプルで分かりやすい工法です。

ただ、このようなシンプルな納まりが可能だとしたら、全ての方がこの工法を採用することになるような気もします。

しかし現実は皆が直貼り工法を採用している訳ではない。

これはなぜかというと、フローリングの直貼り工法には現実的に少し問題があるから。

それが施工精度という問題です。

床コンクリートを打設したことがある方、もしくは打設作業を見たことがある方であれば分かると思いますが、床コンクリートは上図のようにビシッと水平に施工することが非常に難しいです。

こんなに整った世界は図面の中にしか存在しないんです。

実際にはいくら最後にコテで押さえたとしても、結構なデコボコが表面に見えてしまい、なかなか図面のように平滑には仕上がりません。

こうした施工精度の問題があるため、直貼り工法を検討する際には、床コンクリートをどのくらいの精度で施工出来るのかが重要になってきます。

そうした施工精度を吸収するためにクッション材がある訳ですけど、それでも吸収できないくらいのデコボコがあった場合には、ちょっと困った事になります。

床コンクリートが出っ張っている場合はもう削るしかないので、そうならない為に床コンクリートはもう少し下げておいた方が安全です。

少し下げ目にコンクリートを打設しておき、そのあとでモルタルでレベル調整をした上にフローリングを貼っていく。

そんな選択肢もあります。

■置き床工法

マンションなどの集合住宅では、キッチンやトイレなどの排水を考えて、床コンクリートのレベルがある程度下がっていることが結構あります。

例えばマンションなどでは、家族構成が変わるなどして住戸内のプランを変えたくなるような状況が出てくることになります。

そうしたプラン変更を検討する際には、キッチンなど水廻りの位置を移動したくなることも多いはずです。

そうした場合でも床コンクリートのレベルを下げておくことが出来れば、ある程度大幅なプラン変更にも対応が出来るというメリットがあるんです。

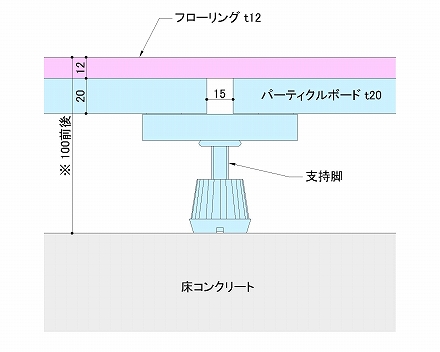

フローリングの「置き床工法」は、設備的に床コンクリートを下げておく必要がある場合で、なおかつ床仕上材としてフローリングを採用する際に採用されます。

具体的な納まりとしてはこんな感じの断面図になります。

下がっている床コンクリートの天端から支持脚を建てて、その上にパーティクルボードと呼ばれる板を敷きこみます。

そしてその上にフローリングを貼っていく、という流れです。

支持脚の上に床を置くようなイメージから、この工法は「置き床工法」と呼ばれています。

支持脚の高さによって様々なタイプの商品があって、微調整も当然できるようになっています。

なので、コンクリートスラブの表面がデコボコになっていても、支持脚の調整ですべて吸収することが可能という考え方です。

あとは支持脚の性能ですが、中には振動を伝えにくい商品があったり、パーティクルボードの上にさらに板を張って剛性を高めたりと色々あります。

支持脚もフローリングと同じく色々な製品があるので、その場所ごとに適した製品を選定していくことになります。

…と、結構説明が長くなってしまいましたが、フローリングの特徴や納まりについての話はこれで大体説明出来たかと思います。

端部についても書きたいところですが、これは巾木の方で説明するので今回は止めておきましょう。

次回からは床タイルについて色々と書いてみようかと思ってます。