床タイルを施工する際には、下地となるコンクリートスラブのレベルを下げておくことを検討していく必要があります。

というような話を前回は紹介しました。

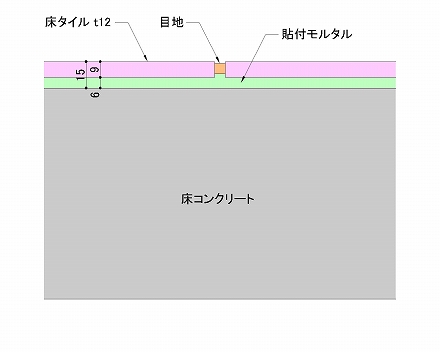

どの程度下げておくのかは、タイルの厚み+施工に必要な寸法+ある程度の施工誤差を吸収出来る寸法という計算になります。

具体的には50mm程度下がっていれば間違いなく納まる寸法だと言えます。

ただ、納まりには「これが完全に正解」というものが少なくて、施工のしやすさやコストなどを考えると色々な正解があります。

例えば…

タイルのために床コンクリートを50mm下げると、下げた分のモルタル分だけコストが嵩むので下げすぎではないか。

だからもう少し床コンクリートレベルを上げておいた方が良い、という考え方もあります。

しかしタイルが施工出来るギリギリで床コンクリートレベルを設定すると、施工精度が悪い場合には部分的に悪い部分を削る必要があります。

その可能性を危惧した場合には、50mm下げておくことが正解になるかも知れない。

これらの例はどちらが絶対に正解で、一方が絶対に間違えということではなく、施工しやすい寸法とコストのバランスを考えて状況に応じて判断していくのが正解です。

あとは施工者がどこまでリスクを許容するか、そしてどこまで施工誤差を少なくすることが出来るのか、つまり施工をする方の技量に応じた判断も必要になってきます。

これがなかなか難しいんですよね…

お金のことはなにも考えないで、見た目とかやりやすさだけを優先すれば良いという状況は、検討すべき項目が少ないから非常に楽です。

だけど仕事で建物をつくっている訳ですから、お金のことを考えなくて済むはずはなくて、こうした仮定の話にはあまり意味がありません。

なので、難しい判断であったとしても、色々な要素を並べて何がベストなのかを考えていき、出来るだけ効率良く無駄なく建物をつくっていくしかありません。

ちょっとタイルの納まりだけではなく、全体的な話になってしまいましたが、こうした考え方は建物をつくっていく上で非常に重要になってきます。

タイルの話に戻すと、床コンクリートのレベルを決める際には、どのような納まりを想定して下地レベルを決めるのかも考えておくと、あとで話がスムーズに進みます。

現実的な選択肢としては、やはりギリギリを狙うのではなく、少し大きめに下げておいて、あとで敷きモルタルで調整するやり方が無難です。

少なくとも設計段階での考え方はこれが最適、ということに間違いはありません。

しかし施工段階でコストを考えた時には、ギリギリを狙うという選択肢がない訳ではないので、検討の余地はあると思います。

ただしこれは設計段階ではなく施工段階の考え方であり、施工者がリスクをとって判断することなので、設計段階ではそれほどシビアにならなくても大丈夫です。

今回は床タイルの納まりを考える際に考えておく項目として、製品によるサイズの違いを取り上げてみましょう。

●製品によるサイズの違い

タイルという一括りの中には、外装壁タイル、内装壁タイル、外装床タイル、内装床タイル、という区分があります。

壁に使うタイルを床に施工することは出来ないし、床タイルを壁に貼ることは出来るものの、デザイン的におかしいので現実的ではありません。

そうした区分の中には、さらにタイルのサイズという分類があり、当然色の違いもあって選択肢は非常に多岐に渡っています。

小さいタイルはモザイクタイルと呼ばれ、25mm角程度のものや、もっと小さいサイズのものもあります。

大きいサイズになると、400mm角などのサイズもあって、雰囲気としてはほとんど石みたいな製品もあります。

床タイルは基本的に壁タイルと較べると少し大きめのサイズが多く、200mm角とか300mm角くらいの製品が多いです。

そして当然厚みも製品毎に微妙に違う為、納まりを考える際にはタイルのサイズ、つまりどんなタイルを選定したかをしっかりと把握しておく必要があります。

●目地の巾について

また、床タイルの納まりがビニル床タイルやカーペットタイルと決定的に違っているのは、「目地」があるかどうかという部分になります。

目地=めじ です。

もちろんタイルの厚みとか施工の必要寸法など、タイルだけが持っている納まり検討の際のポイントはかなり多いです。

しかし目地の存在を抜きにしてタイルの納まりを検討する訳にはいかない、というくらい目地の存在は重要な要素になってきます。

タイルは製品によって様々な大きさに分かれていますが、それでも運搬のしやすさや製造のやりやすさなどを考慮して、大きくても400mm程度のサイズとなっています。

そんなタイルを床一面に貼る場合には、枚数としてはかなりの数量のタイルを貼っていく必要があります。

どんなパターンで貼っていくのかはデザインにもよって違ってきますが、基本的には縦横を揃えて並べていくことになります。

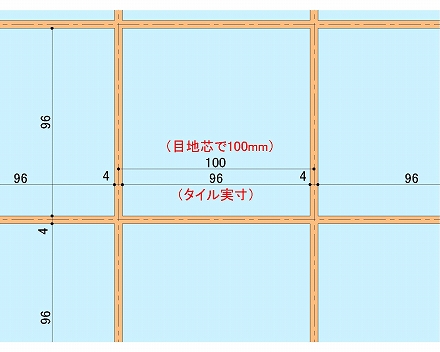

そしてタイルを並べる際には、タイルとタイルの間を少し隙間をあけて並べていきます。

この隙間を「目地」と呼びます。

隙間には基本的にモルタルやセメントを詰めていく訳ですが、これを「目地材」と呼びます。

上図の黒っぽいラインが目地材で、目地材の色は幾つか用意されているので、タイルの色に合わせて選ぶことが出来ます。

タイルは周囲の温度によって微妙に伸縮する性質を持っているため、目地なしでタイルを敷き詰めると、タイルが伸びた時に割れてしまいます。

そうならないために少し隙間を空けておき、そこに目地材を詰めるという考え方です。

また、タイルは土や石を焼いて製品として仕上げるため、製品の精度も完璧ではなく多少のばらつきがどうしても出てきてしまいます。

目地にはそうしたばらつきを調整する役割もあります。

タイルの納まりを検討していく中で、目地というのは一番やっかいなものだと個人的には思っていますが…

必要不可欠なものですから、無視するわけにはいかないんですよね。