前回はタイル割付をする際の考え方として、半端なサイズをOKとするかどうか、という話をしました。

自分の家だとしたらどうするか、という話も例えばの話で取り上げてみました。

こうした現実的な視点で考えてみると、自分だったらどうするかという基本方針というか考えが出てくるものです。

実際に建物は非常に身近なものですから「自宅だとしたらどうするか?」という考え方は結構有効な場合が多いです。

もちろんコストや建物の規模が違いすぎる場合もあるので、あまり役に立たない場面もありますけど…

それでも時々考えてみると良いかも知れません。

前回の例でも話が出ましたが、300角とか200角など大きめの床タイルは、余程運が良いか、もしくはしっかり計画しない限りは壁際で半端サイズが入ってしまいます。

プロが仕事をする訳ですから運任せはちょっとあり得なくて、運任せにならない為にあらかじめ図面が必要になってきます。

実際にタイルを貼るよりもかなり前に、まずは図面の中で検討と調整をやっておき、タイルを綺麗に納めるのが理想的だと言えます。

ただ、そうしてタイルをきれいに並べる為には、壁位置をタイルに合わせるなど色々と調整しなければならない部分が多くなってきます。

タイルの為にそこまでするべきか、というのが前回の主なテーマでした。

例えば2cm巾のタイルが入るとか、そういう極端な状態にならない限り、それほど納まってない感は出ないものです。

そうであれば、200角タイルが端部で150mmになっても良いんじゃないか。

少なくとも私は床タイルについてそんな感覚を持っています。

別に面倒くさいとかそういう話じゃなく、もっと優先させることがある、というのがその大きな理由です。

けれど設計者の考え方はそれぞれですから、タイルはきちんと割れていないとダメ、という人もいるはずです。

そうなった場合には、もう壁の位置を調整するなどして、キッチリと図面をまとめていく必要があります。

これはどちらが良いとか悪いとかいう話ではなく、これは設計者のポリシーの問題ですから、場合によってはそういう調整も必要になるかも知れません。

ただ、決まったサイズのタイルであっても、割付を調整してきちんと納めることが出来る場合もあります。

タイルによってはあまり出来ない場合もあるんですけど、今回はそのあたりの話を取り上げてみたいと思います。

■目地で調整という考え方

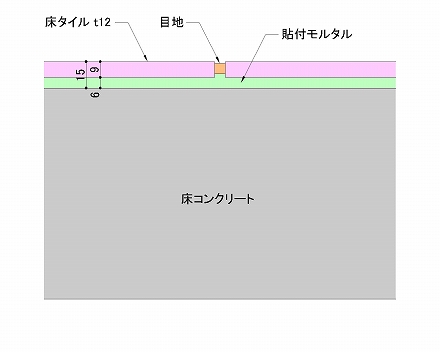

壁位置を調整しなくてもタイルをきちんと割ることが出来る方法とは、簡単に言ってしまえば「目地調整」です。

タイルのサイズは決まっていますが、目地というのは「隙間」ですから、隙間の寸法まで厳密に決まっている訳ではありません。

割付図を描いた時に、微妙に小さなサイズのタイルが入った場合には、少しずつ目地を大きくして納めるというやり方があります。

逆のパターンもあって、あと少しで295mmのタイルがそのまま貼れる、という場合に目地を少しずつ小さくして納めることも出来ます。

これを「目地調整」と呼びます。

もちろん目地の巾には機能的な限度と意匠的な限度があるので、極端に狭い目地とか広すぎる目地は出来ません。

それでも目地の数は結構多いですから、例えば0.5mm目地巾を変えただけでも、結構調整が出来るものなんです。

どうしても床タイルをきちんと割り付けしないとダメ、という場合も時にはあると思います。

そんな場合には、壁位置の移動よりも前に、目地巾で調整出来ないかを検討してみるのが良いと思います。

■ネット貼りは楽だけど

ただし、タイルの種類によっては目地調整があまり出来ない場合もあるので、そこは注意が必要です。

なぜ目地調整が出来ないのかというと、以下の写真を見て頂ければなんとなく分かってくると思います。

100角タイルに多いパターンなんですけど、小さいタイルを1枚づつ貼るのは大変なので、9枚で1セットにしているんです。

これはネット貼りと言われる手法で、この方が貼る手間はかなり楽になるため、こういう商品は結構あります。

300角タイルを9枚セットにしてしまうと、1セットで1m近くになるので非常に不便で困るけど、100角ならかなり施工が楽になるんですよね。

これは実際に施工する側からすればかなりの違いだと思います。

ただし、こうしたネット貼りだと目地巾が最初から決まっているので、通常5mmの目地巾を6mmにして、みたいなことが出来ません。

もちろんバラバラに貼ってもらえれば目地調整は可能なんですけど、一気に9枚貼れるところを1枚づつ貼ってくださいとはなかなか言い難いものがあります。

3枚毎に目地調整とかも考えられますけど、意匠的に変な状態になるのは間違いないのでお勧めできません。

なので、全部の面を目地調整でタイル割りしていくのは結局現実的ではないんですよね。

このあたりは少し注意してタイルの割付を計画していく必要があります。