床タイルの納まりを検討する際に、下地との関係などについて考えておくべきポイントにはどのようなものがあるのか。

そんな話を前回は取り上げてきて、具体的には以下のような項目を検討していくことになる、という話をしてきました。

・下地コンクリートスラブのレベル

・製品によるサイズの違い(厚さ・大きさ)

・シート貼りの有無について

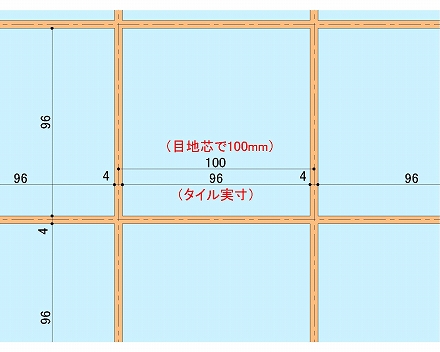

・目地の巾について

・実際のサイズと目地込みのサイズ

・タイルの割付をどうするか

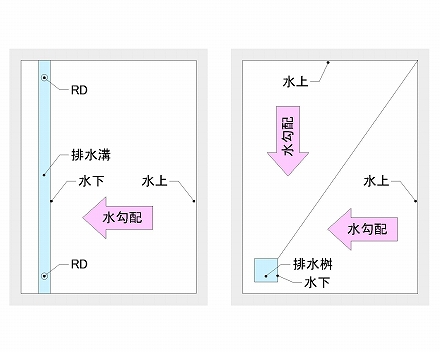

・水勾配があるかどうか

タイルという材質が持っている特徴として、耐摩耗性や耐水性などがあるため、室内だけではなく屋外にも使われる床タイル。

この点がフローリングなどの床仕上材と大きく違っている部分になります。

だからこそ納まりとして気をつけるべきことは結構多いので、何も考えないままにしておくと後で大変な苦労をする事になります。

代表的な苦労としては、下地のコンクリートレベルが高すぎてタイルが仕上げられない、というトラブルがあります。

これは初歩的すぎる話ではありますが、初歩的なだけに実際そうなってしまうと解決が非常に困難になってしまいます。

そうした状況になってしまうと仕事をしていて辛すぎるので、出来れば床タイルの納まりをしっかりと押さえておき、すんなりと納めたいところです。

ということで、床タイルを採用するにあたって気をつけておくべきことについて、それぞれの項目をもう少し細かく説明してみることにします。

●下地コンクリートスラブのレベル

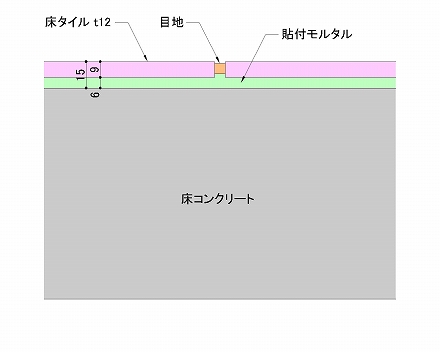

ビニル床シートやビニル床タイルなどの床仕上材とは違い、タイルには9mm程度の厚みがあって、製品によってその厚みが違うという特徴があります。

その厚みに加えて、タイル自体を固定するためのスペース、いわゆる「仕上代」も必要になってきます。

コンクリートスラブに直接接着剤で固定していくことが出来れば、納まりとしては非常に楽なんですけど、実際にはそうはいきません。

基本的に床仕上材は常に人の通行があって踏まれるものですから、あまり薄いタイルだとすぐに割れてしまうんです。

だから床タイルには最低でも9mm前後の厚みがあります。

さらにその厚みにプラスして必要な施工寸法があるので、下地のコンクリートはそれを踏まえたレベルに設定しておく必要がありあす。

具体的な数値としては、床タイルを採用する部分の床コンクリートは、最低でも30mm、通常は50mm程度下げておくことが多いです。

コンクリートスラブを下げない状態にして、ビニル床シート仕上の場所と同じコンクリート天端とした場合はどうなるかというと…

当たり前の話ですが、仕上材の厚みが違うために床仕上レベルが変わってしまうという非常に寂しい状態になります。

そのような微妙な段差がある状況は建物としてあり得ないので、床仕上の天端をしっかり揃えることを前提として考えていくんです。

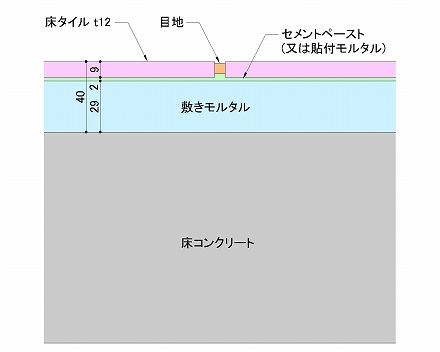

そうした考え方を盛り込むと、床タイルの基本納まりは下図のような関係性になります。

下地である床コンクリートのレベルを下げ気味に施工しておき、床タイルを施工する際に「敷きモルタル」でレベルを調整する。

そしてセメントペーストや貼付けモルタルによってタイルを貼って仕上げた結果、他の床仕上材と天端が揃う、という流れになります。

ちなみに、敷きモルタルは「バサバサモルタル」とか「バサモルタル」、もっと短くして「バサモル」と呼ばれることもあります。

ただ「バサバサモルタル」は実際使うと結構恥ずかしい気がするので、私は「敷きモルタル」か「バサモル」と呼んでいます。

バサバサモルタルとはもう読んだままのイメージで、水分の少ない状態のモルタルを指していて、まあ何というかバサバサしたモルタルのことです。

これはちょっとストレートな表現すぎるので、自分で声に出すのが恥ずかしい…と感じるのは私だけでしょうか。

誰も気にしないことだとは思いますが…

敷きモルタルが硬化していない場合はセメントペーストを使用し、硬化している場合は貼付モルタルを使用します。

床タイルの施工方法は微妙に違ったやり方がいくつか存在しますが、基本的には上記のような納まりが一般的だと考えられています。

ただ、大きめに床コンクリートのレベルを下げておき、その間を敷きモルタルで埋めるという考え方は、ある程度施工誤差を考慮した納まりになっています。

少し床コンクリートのレベル精度が悪くても、敷きモルタルで調整することが出来るという逃げがあって、施工はやりやすいんです。

しかしこうした逃げがある納まりだと、コストのことを最優先に考えている訳ではない、という問題もあります。

自分たちで下げた下地を別の材料で上げて施工する訳ですから、お金はかかる方向の納まりであることは間違いありません。

そういった意味で、最近は出来るだけ施工のやりやすさとコストの両方を取るような納まりが増えてきているような気がします。

納まりの良さとコストの両方を考慮した納まりとして、次回は敷きモルタルを使わない納まりも紹介しておこうと思います。