前回のカテゴリでは、コンクリートを下地とした壁の中で、主にコンクリートの表面がそのまま見えてくるパターンについて色々考えてみました。

コンクリートを打設する場合にどのような手順で進めるのか、そして問題点があるとしたらどのような部分なのか、などの話を取り上げました。

主にコンクリート化粧打放し仕上についての話が多かったですが…

コンクリート面をそのまま見せる納まりにする場合は、化粧打放しの割合が多くなるので説明の割合が多くなるのは仕方がないかも知れません。

同じコンクリートという材料を使うのに、施工のやり方によって表面の見映えが全然違ってくるというのも面白いですよね。

型枠によってそこまで変わるのか、と不思議に思ったりしますけど、実際に見ると本当に違うんです。

もうぜんぜん違うというくらいに。

適材適所という言葉もあるように、建物の中でしっかりと美しく見せたい壁と、機械室の壁を同じにしなくても良い、という考え方です。

もちろんコストを度外視すれば、全てのコンクリートを化粧打放しにして綺麗に見せることは可能ではあります。

しかしそこまでの手間とコストをかける必要があるか、ということを考えると、全然現実的ではありません。

仕事では現実的ではないことを検討するほど時間的に、そしてコスト的に余裕がある訳ではないので、そこは現実的な考え方で進めたいところです。

■メリハリが重要になる

コンクリート面をそのまま綺麗に見せたいという化粧打放し仕上がある一方で、特に仕上を必要としない結果としてコンクリート面が見える部分もある。

この違いは非常に大きくて、当然仕上げるために必要な労力も全然違ってきます。

特に仕上が必要ないような場所であれば、コンクリート面をそのまま何もせずに壁として見せて終わりにする。

こうした壁の場合、建築の納まりについて気をつけるべきことはほとんどなくて、あまり説明するような内容がありませんでした。

意匠的にそこまで気を使わない場所であれば、施工性やコスト、そして性能を満たすことを重視しておけば良いという気楽さがあります。

そのような考え方をする場所であれば、自然と納まりとしてははシンプルになることが多いものです。

建物の中には見せ方に気を使うゾーンがある一方で、全然見せ方は気にしないゾーンもあり、そこには大きな差があります。

主にお客さんが利用する部分は見せ方に気を使い、スタッフが使う部分や通常人が入らないような部分の見せ方にはあまり気を使いません。

このあたりのメリハリを意識しておき、仕事を進める上でどこに手間と時間をかけていくのかを考えることが重要です。

時間は有限なのでその取捨選択をやっていかないと、全部が中途半端な検討で終わってしまうこともあるんです。

そうならないためには、細かい納まりについての知識を得るだけではなく、仕事の進め方など業務全体についても知っておく必要があります。

こうした知識はなんとなく経験するだけでは得られないものなので、常に意識をしながら仕事で経験を積み重ねていくしかありません。

…と、コンクリート素地についてはこの辺で話を終わりにして、このカテゴリではより一般的な「石膏ボードを張る場合」について考えてみましょう。

■より一般的な納まり

前回までのカテゴリでは結構長い時間をかけて、骨組みであるコンクリートをそのまま見せるという納まりについて説明をしてきました。

コンクリート化粧打放し仕上は非常に美しく見えるので、色々と検討する項目をクリアして、できるだけ綺麗に仕上げたいところです。

しかしこうした仕上はどちらかと言えば少数派にあたり、実際には表面に別の材料を張る場合がほとんどなんです。

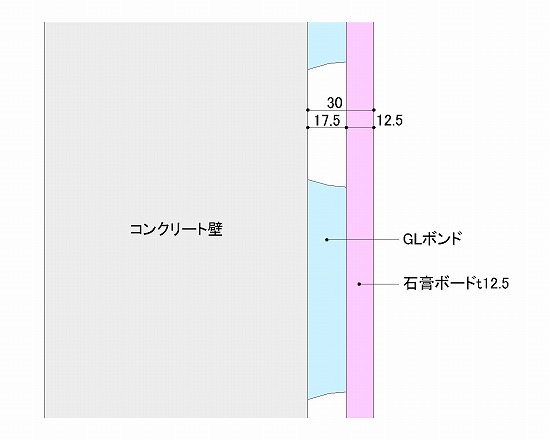

別の材料にも色々ありますが、その中で最も一般的な材料が「石膏ボード」になります。

もちろん化粧打放しの場合の納まりも知っておくべきですけど、優先度としてはこれから説明する石膏ボード取合の方が先かも知れません。

説明する順番は逆になってしまいましたが…

このカテゴリでは、一般的な材料である石膏ボード取合について考える訳ですが、まずはその特徴にはどのようなものがあるのかを考えてみましょう。

■石膏ボードを張る場合

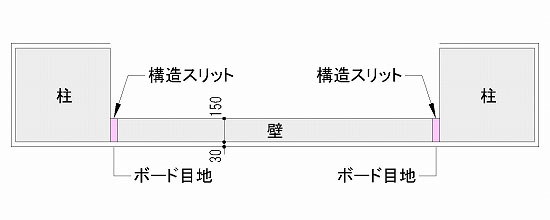

コンクリート壁を下地として、その上に仕上材を張っていく納まりは非常に多いですが、その中で最も多いのは石膏ボードを張る納まりになります。

石膏ボードをどうやって張るのかについてはもう少し後で説明することにして、まずはその特徴について考えてみると…

・仕上に逃げがある(から高めの精度で施工可能)

・スイッチなどの埋め込みも楽

・断熱材も施工可能

・下地の精度はそれほど求められない

・仕上げ材のバリエーションが豊富

・表層に張る分だけ室内が狭くなる

という感じになると思います。

今まで順番に読んで来た方なら分かると思いますが、大体がコンクリート化粧打放し仕上と逆の特徴になっています。

ある程度の施工誤差というのがコンクリート工事には付き物ですが、それを仕上の段階で解消することが出来る。

これが施工者としては大きな話で、精度が高い建物は結局、建物を使う側にも嬉しいことでもある訳です。

そのあたりを考えると、意匠性はともかくとして、施工側にも施主側にも嬉しい工法ではないか、と個人的には思っています。

具体的な施工方法などは次回に詳しく説明します。