コンクリート壁を下地として、その上に石膏ボードを張っていくやり方の中で、GLボンドを使って張っていく「GL工法」の特徴について前回は考えてみました。

良いところもそうでもないところも色々あるので、できるだけ工法が持っている良いところが出せる場所で採用したいところです。

そのためにそれぞれの工法について特徴を知っておく必要がある訳です。

それを知らないでいると、デメリットが大きく目立つような場所にGL工法を採用したりして、後で困ったことになったりします。

例えばこれは少し極端な例ですが、コストが安いからという理由でマンションの戸境壁にコンクリート+GL工法を採用してしまったりとか。

そうなると音が響きやすくなってしまい、なおかつその壁面にコンセントを埋め込むことに苦労する、みたいな状態が発生します。

でもそうした知識があれば、LGS壁を採用することにしたりなどで、トラブルを回避することが可能です。

特徴を知っておくというのはそうした効果があるんです。

GL工法については、GLボンドで施工するというのが最大の特徴ですから、ボンドの特徴がそのままGL工法の特徴になる、という感じですね。

ボンドというのはある程度自由な形状を持っているので、コンクリートがデコボコしていても、仕上はきちんと平滑になります。

しかしあくまでもボンドなので、湿気を吸ってしまうような部屋で採用するのは出来るだけ避けておいた方が良い訳です。

そして、コンクリートと石膏ボードを密着させるという特徴から、遮音性能の低下という問題も出てくることに…

しかしそうした特徴をしっかりと知っておくことが出来れば、GL工法は非常に使い勝手の良い施工方法として大いに役だってくれるはずです。

今回はそんなGL工法が、実際にはどんな納まりになるのか、というあたりの話をしたいと思います。

以前説明の中でGL工法の写真を紹介したので、その写真で納まりは大体分かってしまうような気はしていますが…

図面にしてみると少しイメージが違うかも知れないので、今回は図面で紹介をしてみます。

■GL工法の一般的な納まり

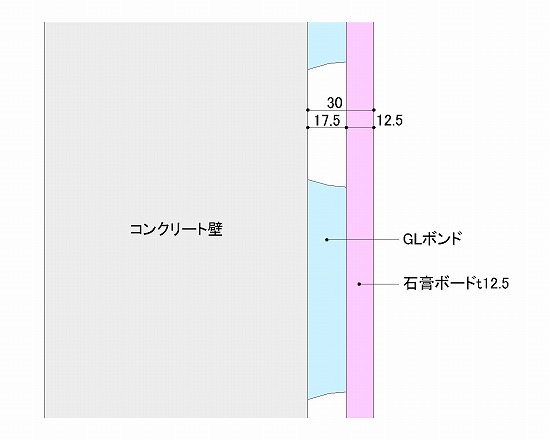

コンクリート壁にGLボンドで石膏ボードを張る、というGL工法の基本的な納まり図は以下のような関係になっています。

そのまま言葉通りの納まりになっていますよね。

上図ではコンクリート壁に厚さ12.5mmの石膏ボードを張っていて、これがGL工法の最も一般的なパターンではないかと思います。

コンクリート下地にGL工法を採用する場合、石膏ボードを1枚だけ張っておき、その上にクロスなどの仕上材を施工する場合が多いです。

これで充分壁としての機能を果たしてくれることになります。

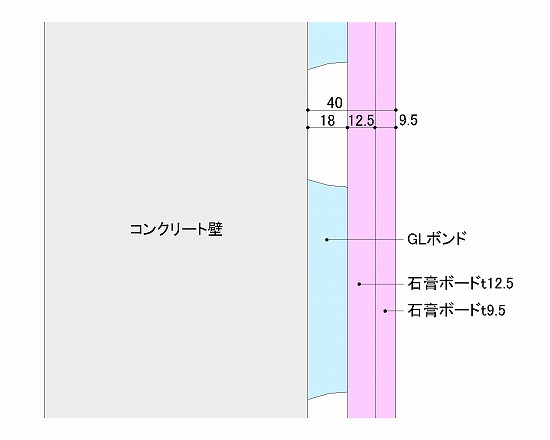

石膏ボードを1枚張るのか、それとも2枚張るのかは建物のグレードや設計者の考え方によって違ってきます。

私が今まで経験してきた建物では1枚張りが多かったかな、という感じです。

石膏ボードを2枚張った方が壁としては強くなるけれど、当然その分だけコストは余計に掛かるようになるので、そこはどちらを取るかを判断する必要があります。

石膏ボードを2枚張る場合でも基本的な納まりは変わらず、以下のように石膏ボードがプラス1枚されるだけになります。

表層に張る石膏ボードの厚みは色々ですが、特にこだわりがない場合は一般的な厚みである12.5mmで問題ないと思います。

またその場合、GLボンドのスペースがある程度は必要になるため、仕上面としては1枚張りの場合よりも室内側に出てくることになります。

これは上図で納まりを考えてみればすぐに納得出来ると思います。

■GLボンドのスペース

GLボンドを一定のピッチでコンクリートに塗っていく、というかベトッと付けていき、その後石膏ボードを押し付けながら仕上げ面を調整していく。

これがGL工法の基本的な施工の流れになります。

ある程度のボリュームをもったボンドを満遍なく壁に塗っていくことになるので、ボンドのスペースはある程度必要になります。

そうしないとコンクリート壁面に石膏ボードが付かないですから。

具体的な寸法で言うと、コンクリート面から石膏ボード12.5mmの面までの寸法は、出来れば30mmは欲しいところです。

30mm-12.5mmなのでGLボンドの厚みが17.5mmになる訳です。

もう少し頑張ればボード面まで20mmで納めることも可能だとは思いますが、施工者の立場からすると少し厳しいものがあります。

施工誤差によって下地であるコンクリート壁面がフラットに打設出来ているとは限らないため、その分をGLボンドの厚みで吸収したいんですよね。

現場は図面通りに施工出来る訳ではないので、コンクリートを打設してみたら表面がデコボコになっているということは結構あります。

そうした現実を加味して、施工誤差分の逃げを入れて30mmあれば最終的な仕上面は平滑に納めることが出来るかな…

そんな計算になっています。

これは施工側の都合で決まってしまう寸法ではあるんですけど、施工できない寸法で設計をしても現実味は全くありません。

施工可能な寸法を考慮して設計をする方が、後々で問題にならずに済むのではないか、と私は思っています。