建築に関する細かい部分の納まりについて、これから図面とか写真などを交えて色々と解説をしていくつもりです。

ただ、建築に関する納まりと言っても、実際には様々な部位が存在します。

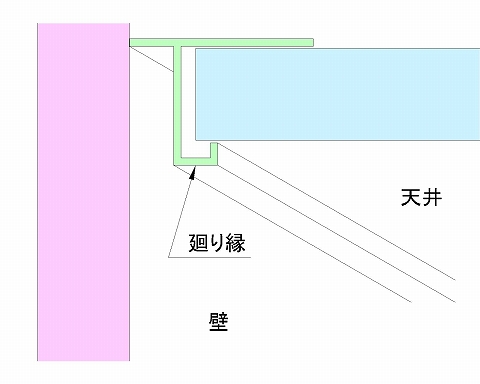

床の納まりとか壁の納まりなどの一般的な部分の納まりもあるし、床と壁が取り合ってくる巾木の納まりもある。

床仕上材とか壁仕上材の種類も色々あって、当然その仕上材によって納まりのパターンは少しずつ違ってくることになります。

選定される仕上材によって、複雑な納まりもシンプルな納まりもある訳です。

もちろん複雑な納まりでも理解出来るようになるのが目的ですが、その為にはまず基本的な納まりを知っておく必要があります。

机上の空論みたいな話になってしまいますけど、理想的な順番としては、基本をまず押さえてからその知識を踏まえて難しい納まりに進むこと。

そうやって進んでいくことで、いきなり難しい部分で躓いたりすることなく、比較的スムーズに覚えていくことが出来るのではないか。

そんなことを考えています。

そこまで難しい納まりについての説明に進むには、まだまだ説明する側の準備が必要になるので、もう少し時間がかかってしまいそうな気もしますが。

当サイトの最終的な目的は、そうした内容の濃いコンテンツを造り上げていくことですから、解説する側としては地道に少しずつ進めていくしかありません。

読んで頂く側の立場としてはそこまで待つことは出来ないと思うので、必要な部分だけピックアップして使って頂ければ…

で、まずはどんな順番で説明を進めていけば良いのか。

かなり初歩的な話になってしまいますが、今回はそのあたりについて色々と考えていることを書いてみたいと思います。

■適当な順番で良いかを考える

建築の納まりには様々なパターンがありますが、複雑で難しい納まりがあるとは言っても、基本的な考え方はそれほど大きくは変わりません。

大抵の場合は基本的な納まりが複数組み合わさっている状態で、それぞれの納まりをきちんと理解しておけば問題ないはずです。

そう言った状況なので、まずは基本的な納まりから説明をしていくつもりですが、その順番をどうすれば良いかを少し考えてしまいます。

私が知識として持っている基本的な納まりの中から、その時思いつくまま適当な順番でどんどんと詳細図を紹介していく。

そんな自由なスタイルで納まりを解説していけば良いかな…と、説明をする私にとって一番気楽なやり方をしようかとも思いました。

だけどそれで楽なのは多分最初だけであって、後々で「これって昔説明したような気がする」みたいな状態になって、結局のところは後で困ったことになるんですよね。

仕事でもサイト運営でも同じ話が言えるんですけど、無計画なやり方で進めてトータルで楽をすることなんてあまりないんですよね。

後になって少しでも楽をするためには、やっぱり最初からしっかりとした計画を立てておき、それを確実に実行した方が良いと考えています。

これはちょっと当たり前すぎる話ですけども。

■無計画な説明で困ること

ちなみに、思いついた部分から無計画に片っ端から説明をしていったら、後でどんな事で困るのかをもう少し具体的に考えてみるとどうなるか。

・提供する情報に抜けが多くなってしまう

・その一方ではダブった情報が出る可能性もかなり高くなる

・情報として整理されていないので読む側にとっては目指す情報を探しにくい

というあたりが考えられます。

これは情報を提供するサイトとして全然理想的な状態ではありませんね…

今回はこの部分の納まり詳細図を紹介しようかな、と思った時に、それが今まで説明してきた内容とダブっているかどうかがすぐに分からない。

それを探すのに時間がかかってしまい、結局既に書いた内容だったので説明じゃ中途半端で終わってしまう。

解説を書いているのもそれを調べるのも私自身ですから全く分からないとは言いませんが、逆に全部覚えているとも言えません。

解説しようとした納まりについて、以前取り上げたかどうか、記事を書く度に毎回確認するのはしんどいですよね。

というか、恐らく私の能力を考えると難しい。

絶対に途中から面倒でチェックをしなくなってしまい、納まりの解説がどんどんダブっていく状態が目に浮かびます。

これは解説する私にとっても結構困ることですけど、それ以上に情報を探している側にとって困ることなのだと思います。

私がそのサイトを利用する側であれば、もう不便すぎて調べる気にもならないでしょう。

当サイトがそのような状態になってしまうともう収拾が付かない状態になって、多分整理するのもイヤになってしまう。

それを避けるために、まずはレジュメを作ってそれに沿って説明を進めていく方が私も楽だし読む側も分かりやすいのではないかと思います。

…と、長々とどんな区分をするのかについて書いたけれど、結局は非常に一般的な結論というか、もう普通すぎる話になってしまいましたが…

次回はもう少し具体的に、どんな区分で解説を進めていくのかを考えてみます。