建築の細かい部分についての納まり詳細図を、具体的にはどのような区分と順番で解説していくのが一番良いのか。

そのあたりの話を前回は書いてみましたが、よく考えたらこれは解説する側の都合だけであって、読んで頂く方にはあまり関係ない話だったかも知れません。

書いた後でそんな気がしてきましたが、どんな予定で書いていくのかを考える事自体は必要なので、今後の解説が円滑に進められるように多少は許してください。

色々考えて構成をつくった割には、実際にサイトを構築して解説を始めてみてから、一度基本的なカテゴリ区分を変えてますが。

まあこれは改善だと考えて頂ければ嬉しいです。

最初は、床・巾木・壁・天井など、建築の納まり部位別にカテゴリ分けをすることにして説明を進めていきました。

ちょっと記事の数が多くなりそうな気がしましたが、それはどんな分け方でも一緒だと思ったらそうじゃなかった。

床に関する納まりの解説だけで結構な数になってしまい、読む方が目的の納まりを探しにくい状態になってしまいました。

その状態ではさすがにちょっと煩雑過ぎたので、床も仕上材ごとに分けるとか、そういう区分で今は管理をしています。

「床-タイル」とか「床-カーペット」とかの区分ですね。

少しはこれで整理出来そうなので、もっと良い区分が見つかるまではこのやり方で進めていこうと考えています。

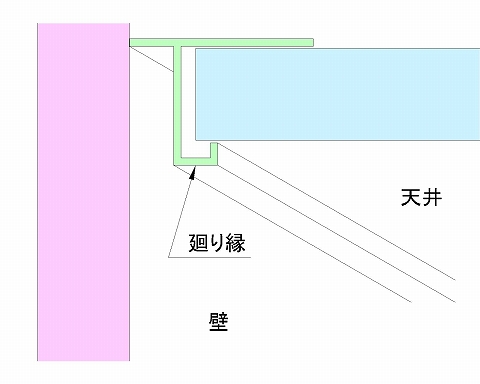

今回はその前段階として、床や巾木や壁など、建物を構成するそれぞれの仕上部位について、概要を簡単に説明をしてみたいと思います。

■床仕上

床仕上げ材の種類は色々とありますが、すぐに思い浮かぶのはなんだろうかと考えると、床石の納まりとか床タイルの納まりですね。

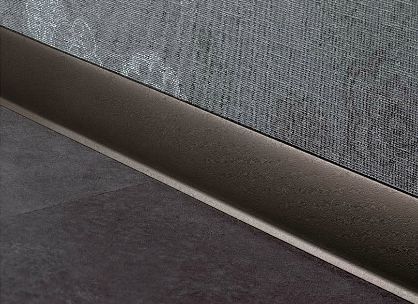

ちなみに床タイル仕上はこんなイメージになります。

こうした床についてあまり気にしたことがない可能性もありますけど、床仕上材としてのグレードはやや高めになっています。

床仕上材はに先ほど例として挙げた石とかタイルの他にも色々あって、他にはカーペットや塩ビシートなどがあります。

これはかなり身近な仕上材というか、自分の家でも同じような床仕上材が採用されていると思いますが、カーペットだと大体こんなイメージになります。

これらの床仕上材は建物のグレード、そして部屋のグレードやどんな目的の部屋なのかによって変わってくることになります。

床仕上材の特徴はその材質によって様々ですから、その部屋や建物の部分にあったものを選定する必要があるんです。

エントランスホールなど外から入ってくる建物のメイン部分であれば、外部に面しているからカーペットは避けるとか。

見映えがあまり良くないからビニル床シートは避けて、グレード感のある石を採用するとか。

そのあたりを計画していくのは設計者の役割になります。

これは床だけに言える話ではありませんが、仕上材の特色と部屋の用途の組み合わせは非常に重要になってきます。

そうした情報をまずは設計図に記載していくことになります。

その情報を見て施工者側は必要なコストを算出して、それぞれの床仕上材がしっかりと施工出来るように工事の計画を立てていく訳です。

■床下地

まずは簡単に床仕上材についての説明をしていきましたが、そうした床仕上材を施工するための下地としては、基本的にコンクリートが採用されることになります。

建物の骨組みとしてまずは床にコンクリートを施工して、その上に仕上材としてタイルやカーペットなどを貼り付けていく、というようなイメージです。

これは考えてみれば当然のことですが、床には人や家具などの荷重がかかってきて、その力に長期的・短期的に耐えられる強度が必要なんです。

そうした条件を考えていくと、施工性や経済性などもあるので、大抵の場合はコンクリートが選ばれることになります。

どのような床仕上材であっても、基本的には建物の骨組みとして用意されるコンクリートの上に材料を貼っていくことになる。

まずはこれが床仕上材の納まりについての基本となります。

しかし床仕上材には様々な材料があって、それによって床仕上材の厚みも少しずつ違ってくることになります。

そうなると、それぞれの部位に採用される床仕上材が何になるかによって、床仕上材の下地であるコンクリートのレベルも変わってくる、ということに。

それぞれ厚みの異なる床仕上材でも、表面のレベルは一定になるように下地を意識していく、という考え方です。

こうして床コンクリートのレベルが決まる訳ですけど、そうした検討こそが床仕上材の納まりを決める際に最も重要な要素になってきます。

基本的には床仕上材の厚みだけの話になるので、あまり複雑な納まりになるとは言いませんけど、そこには部屋によってもう少し条件があったりします。

水を使う場所であれば下階に水を漏らさないように防水施工が必要だったり、床下に配線を通すことが出来るようにある程度コンクリートのレベルを下げておく必要があったり。

そうした色々な条件を考えていくと、納まりとして検討していく必要がある項目は結構多いんじゃないかと思います。