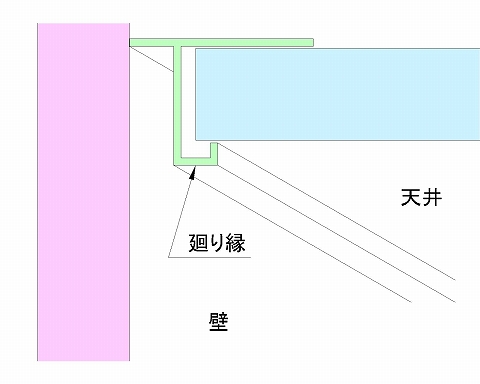

壁仕上材と天井仕上材が交わる部分にある「廻り縁」という部材についての概要を、前回は簡単にではありますが説明をしてみました。

最終的には天井までの距離があるのであまり目立たない、という話になってしまうこともあって、検討しがいがない部分かも知れませんが…

あまり意匠的には重要ではない部分ではありつつも、納まり関係を何も考えていない場合には少し見苦しい状態になってしまう可能性もある。

私としては廻り縁にそんな感想を持っています。

そんな油断ならない廻り縁の納まりや詳しい図面などについては、後で細かく色々と説明をしていきたいと思っています。

割とシンプルな納まりになりそうな気がしつつも、結局色々と関係性を整理しておいた方が良い、という感じは、実際にやってみたことがある方なら分かるはず。

天井まである建具の枠と廻り縁の納まりをどう考えるのかとか、下がり壁の取り合いをどうやって納めるのが良いのか、などなど。

こういう細かい部分についての納まり検討が出来るようになると、仕事として建物を美しく見せることがかなり楽しいものになります。

具体的な数字を含めた細かい話は後でやっていくとして、今回は建物それぞれの部位に分けた簡単な説明の続きということで…

床 - 巾木 - 壁 - 廻り縁 という流れで人の目からみた高さは少しずつ上がってきたので、今回は見える部分の一番上である天井について簡単に説明をしてみましょう。

普通の感覚で考えてみると「天井ってどこなの?」とか言う人は恐らくいないので、それほど詳しい説明は必要ではないかも知れませんが…

ひとまず建物の基本情報として天井について考えてみることにしましょう。

■天井

建物の中にある「天井」とは何かというと、部屋の上部を綺麗に仕上げる部材のことを指していて、恐らく今いる場所でそのまま上を向くと見えるものです。

人が生活している場所荷菜かで、人の足元にあるのが床であり、頭上にあるのが天井という表現になります。

が、こうして改めて説明する機会はあまりないので、ちょっと説明としては変な感じがしますね。

まあこうした基本的な話は書くまでもないことかも知れませんけど、まずは基礎知識を持っておくことも大事なので、一応という感じで最初に書いておきました。

建物の中で天井を綺麗に仕上げる目的は幾つかありますが、簡単に挙げてみると以下のようなものがあります。

・建物を綺麗に見せるという意匠的なもの

・天井裏の設備要素を隠すという目的

結局は見た目に関わる目的が多くなっていますが、やはり天井を仕上げることにとって、その部屋の印象は結構大きく変わってくるものなんです。

建物の構成を考えると、天井の裏には上階のコンクリートスラブがほぼ間違いなく見えてくる状態になります。

こうした天井がない状態を「直天」と呼び、直天を美しく見せるためにはかなり色々な関係を検討しておく必要があります。

そうやって細かく調整して気を遣うことによって、天井がないけれどむしろ格好良い、というような空間が出来上がります。

だけど通常はそこまでの検討は出来ないというかしないので、単純に天井がないだけの部屋になることがほとんどなんです。

これは言うまでもなく意匠的にはイマイチです。

そうした意味合いで考えると、天井仕上材を貼って綺麗に仕上げるのではなくて、天井裏のあまり綺麗ではない状態を見せないように天井を施工する、とも言えます。

このあたりの話は、一度どの建物でも良いので天井裏を覗いてみるとよく分かるはず。

どうしても天井裏スペースを美しく見せるのは難しいんですよね。

また、天井仕上面には空調機や照明器具など、人が快適に過ごせるような環境を整えるための設備が必要になってきます。

そうした設備関連の機器を取り付ける面として天井が利用される訳です。

ただ、そうして天井に取り付けられる器具にはダクトや配線などが絶対必要になってきますが、天井がないとそれらの要素が丸見え状態になります。

あまり美しいとは言い難いダクトや配管などを隠すという役割も天井にはあるんです。

■天井仕上げ材と納まり

天井仕上材の種類にはどのようなものがあるのかを考えてみると、部屋の用途やグレードに合わせていくつかの材料が用意されています。

これは床仕上材や壁仕上材の考え方と同じですね。

一般的な天井仕上材としてよく採用される製品が岩綿吸音板で、化粧石膏ボードと呼ばれる製品も事務所などで採用されます。

こうして見た目やグレード感などにあわせて色々な製品が用意されていますが、とは言っても壁などに較べるとそれほど多くのバリエーションがないのも事実です。

主に使われる天井仕上材の種類はそれほど多くはなく、主に採用されるのは先ほど紹介した岩綿吸音板と化粧石膏ボードなので、すぐに覚えてしまうと思います。

仕上げ材が違ってもそれほど納まりは変わらないという話もあるので、納まりという視点で考えると天井はそこまで複雑ではありません。

ただし天井には基本的に設備器具がたくさん取り付けられるため、天井仕上材のサイズに合わせて割付を考慮する必要があります。

建築の納まりを検討していく上で避けては通れない「割付」という要素が、天井仕上材では結構出てくることになります。

そのあたりの検討も含めると、あまり種類がない天井仕上材の納まりとは言っても、しっかりと検討しておくべき項目はあるということに。

なので、天井だから別に良いかとか言わず、しっかりと知識として持っておいた方が良いと思います。