前回はフローリングの種類として、単層フローリングと対をなす複合フローリングの特徴について簡単に説明をしてきました。

一見するとただ木目の柄が違っているだけに見えるフローリングでも、実際には構成などが結構違っているものなんですよね。

そしてその違いがコストにも表れてくるし、当然性能による使い勝手の違いも出てくる。

これは建物に使用する商品だけではなく、他のあらゆる商品にも同じようなこと、つまり値段によるスペックの違いというものが存在すると思います。

その中で何を選択するのかを考えて、出来るだけ適切な場所に適切なものを採用していく、というのは設計者の仕事でもあります。

今回紹介したフローリングで言えば、部屋のグレードや使い勝手などを考えて、単層フローリングが良いのか複合フローリングが良いのかを判断する訳です。

一般的な意見をここで書くと、恐らく賃貸マンションのリビングであれば、コストや仕上材としての安定度を考えて複合フローリングを選定した方がよさそうです。

しかし分譲マンションを購入して、自分の自由に床仕上材を選定出来るというような場合には、こだわりを持って単層フローリングを選定することになるかも知れません。

どちらを選定したとしても、床仕上材としての標準的な性能は満たしている訳ですから、あとはかけるコストと満足度のバランスになってくるでしょう。

高かったけれどこのフローリングを選定して良かった、というような満足感を得られる場合もあるはずだし、コストを重視して良かったと感じる場合もある。

そのあたりはもう「これが正解」というものがないので、お金を出す側の判断に委ねられる場合も結構多いです。

…と、少し話が逸れてしまいそうなので元に戻します。

フローリングにはある程度の厚みがある訳ですが、表層の材料が綺麗に仕上がっていれば見た目としては大きな問題はありません。

それよりも、下地はある程度狂いのない材料の方が管理しやすくて、そうなればクレームも少なくなって製品としてはメリットが大きくなる。

これが複合フローリングの基本的な考え方です。

「表層だけ綺麗」という言葉に抵抗を感じるかも知れませんが、コストやメンテナンスなどを考えると、こうした考え方は結構合理的なんです。

お金を払う施主側にもコスト的なメリットがあって、なおかつ施工やメンテナンスをする側にとっても扱いやすいというメリットがある。

こうしたどちらにもメリットがあるような仕上材は、やはり多くの方に選ばれているはずなので、当然の結果として普及していきやすいのだと思います。

かなり話が長くなってしまいましたが、今回はそんなフローリングの具体的な納まりについて図面と一緒に紹介したいと思います。

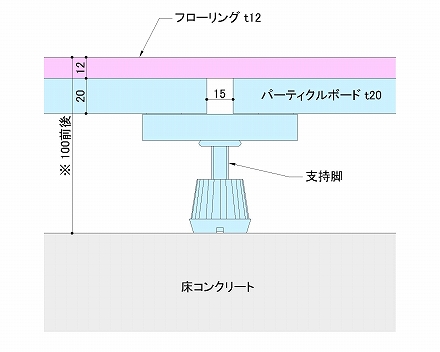

納まりは建物の構造が何になっているのかによって結構違ってきますが、今回は木造一般住宅と集合住宅のパターンを紹介します。

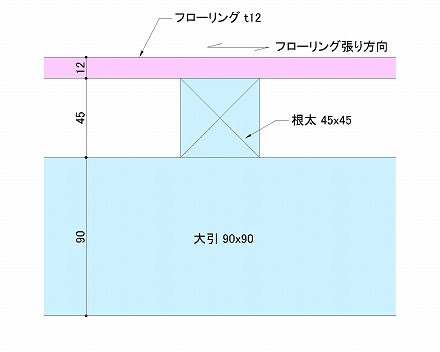

■根太(ねだ)直貼り工法

根太(ねだ)工法とは、木造一般住宅のフローリングで一般的に使用される工法で、下地が木材になっているのが大きな特徴です。

大引と呼ばれる下地を横方向に流し、大引に直交する方向に根太を流し、その上にフローリングを止めていく工法です。

大引と根太のサイズは状況によって違ってくるので、今回はある程度一般的なサイズで作図をすることにします。

具体的に大引きや根太をどの程度のサイズが良いのか、というのは建物全体の構造を含めて考える必要があります。

しかし建物の部分的な詳細しか表現していない今回の図面では、そうした検討をすることが出来ないので、ある程度一般的なサイズとしています。

根太直貼り工法のフローリング納まり断面図としてはこんな感じになります。

本当はアイソメ図などもあわせて表現していくと分かりやすいんですけど、時間の都合で今回は断面図だけとしました。

このフローリングの上に人間が乗って本当に大丈夫なのか、ちょっと心配になってしまうような断面ではありますが、構造的には全然問題ありません。

ただ、この工法だと歩行音などが下階に聞こえやすくなってしまうので、音を軽減するための配慮は必要になってくるかも知れません。

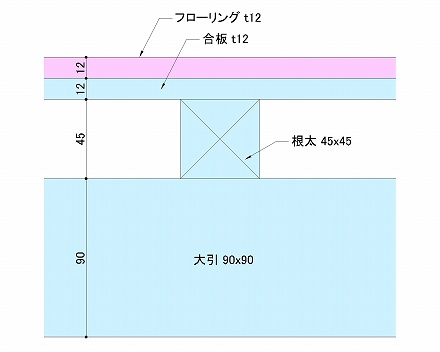

■根太(ねだ)捨て張り工法

根太直貼り工法の場合は歩行音が気になる、という話を先ほどはしましたが、その問題を解消するにはもう少し床の厚みを増す必要があります。

つまり根太の上に下地材としてもう一枚合板を張っておき、その合板の上にフローリングを張っていくというやり方です。

根太の上にフローリングの下地として張られる合板は、張ったとしてもその上にフローリングが更に張られて隠れてしまうため「捨て貼り」と呼ばれます。

断面図としては合板が1枚増えて下図のような関係になります。

捨て張りを施工した方が床としては強くなりますし、下階へ歩行音が聞こえやすいという問題も、直貼りよりは当然少なくなります。

単純に床としての性能は捨て張り工法の方が優れています。

ただしその分だけコストは高くなるので、どちらが良いかは一概には言えないところです。

とは言っても、合板1枚を余分に張るだけのコストですから、そこまでびっくりするような大きな違いではないですけど…

私が払う場合にはそれでも結構悩むと思うので、あまり「ほぼ同じですよ」みたいな無責任なことは言えません。

ちなみにこの根太工法というのは、別に木造専門の納まりという訳ではありません。

確かに木造の構造体との関係を考えるとこんな納まりになりますが、RC造でも同じような納まりは可能です。

RC造やS造の建物でコンクリートスラブがある場合でも、束立てをしてその上に大引・根太を流せば今回紹介した納まりと同じ関係になります。

ただ、コンクリートスラブがある場合に、わざわざ大引と根太を施工するかというと、コストのことなどを考えるとやらないことが多いです。

RC造の場合はもう少し違う納まりを選択することができるので、コストと手間を考えてそちらを採用することが多くなってくるかも知れません。

コンクリートスラブがある場合の納まりについては、次回に説明します。