今回のカテゴリで取り上げようと考えている床仕上材は「タイル」です。

前回のカテゴリで紹介したフローリングと同様、床仕上材としてはかなり有名というか、実際に目にする機会が多い床仕上材ではないかと思います。

日常的に建物を利用する際に、床仕上材にタイルを採用しているかどうか、タイルではなく石を採用しているかも知れないとか。

こうした建物の細かい部分に目がいく方は少ないとは思いますが…

それでもタイルには見た目や耐久性など様々なメリットがあるので、特に外部などで多く採用されることになるはずです。

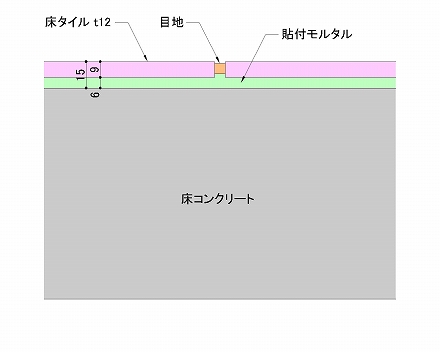

また、今まで紹介してきたビニル床シート等あまり厚みがない床仕上材と比較すると、ある程度の厚みがあるタイルの納まりは少し検討が必要になります。

こうした使用頻度や下地との関係などを考えると、タイルの特徴や納まりなどをしっかりと知っておいた方が仕事はスムーズに進む、ということになります。

仕事がスムーズに進むというよりも、納まりを知らないことによって仕事で失敗する確率が減る、という表現の方が近いかもですが。

少なくともタイルについての知識を持っておいて損することはないので、ここで基本的なポイントをしっかりと押さえておきましょう。

まずは非常に基本的な部分からスタートです。

床仕上材で「タイル」と言えば、以前紹介した「ビニル床タイル」とか「タイルカーペット」という床仕上材がありました。

それらの床仕上材と今回紹介するタイルとは何が違うのか。

これは結構紛らわしい感じがしますが、平面上を規則的に区分して並べる状態をタイルと呼ぶので、表現としては間違いではないんです。

材質が樹脂であればビニル床タイルと呼ばれ、繊維であればタイルカーペットと呼ばれることになります。

ただ、これらの床仕上材は単純に「タイル」とは呼ばれず、建築の材料でそのままタイルと呼ばれるのは土や石を焼いた製品になります。

そのタイルにも焼き方などによっていくつかの種類があって、それら全般をタイルと呼ぶ、というのがまずは基本です。

このあたりの話が結構ややこしい要因になっていますけど、こうした分類やそれぞれの特徴などについては後で細かく区分して説明していく予定です。

ここでもう一度整理すると、まず建築仕上材で「タイル」というと、土や石を混ぜ合わせて焼いたものを指します。

全体的な見映えとしては1枚が以下のような感じになっている床仕上材のことです。

説明はやけに長かったけれど、写真で見れば一発でイメージ出来ると思います。

個人的な見解をここで書くと、タイルはそこまで好きな仕上材ではないですけど、様々な場所で使われるグレード感のある床仕上材です。

まずはタイルの種類にどんなものがあるのか、という話から軽く説明をしていくことにしましょう。

■タイルの種類

タイルの種類をまずは大まかに分類すると、焼く温度や吸水率の違いなどで以下の3種類に分かれます。

・陶器質タイル(吸水率22%以下)

・せっ器質タイル(吸水率5%以下)

・磁器質タイル(吸水率1%以下)

タイルの種類によって吸水率が違うし、吸水率が違うということは表面の処理も違っていて、それによって見た目の質感も大きく変わってきます。

どの種類のタイルを選定したかによって、当然デザインにも大きな影響が出ます。

表面がつるつるしているのか、それともザラザラしているのか。

色は暗い系統なのか、もしくはパステル系の色なのか。

こうしたテクスチャや色の違いは部屋の雰囲気に大きな違いを生みます。

ただ、ここまでタイルの種類を説明をしておきながら、今さら何を言っているのか、という感じなんですけど…

材料を選定する側としては、こうした細かい区分を全部覚えておく必要はあまりないというのが現実です。

タイルのカタログを見ても、上記のようなカテゴリー分けでタイルを掲載しているメーカーはあまりないと思います。

■今は多様になっていて

これはなぜかというと、タイルの吸水率によるカテゴリ分けは使い勝手があまり良くなくて、施工部位による区分の方が便利だからです。

材料を選定する側は「ここは磁器質タイルを採用するか」とか思って仕上材を選定する訳ではありません。

そうではなく、一般的に床タイルとして採用されるラインナップの中から、イメージとコストのバランスが良いものを選定する方が多いはず。

もちろんこれは私の個人的な意見でしかありませんけど、少なくとも私は「内装壁タイル」などのカテゴリの方が見やすいと感じます。

また、最近は色々な種類や性能のタイルがあって、吸水率だけで区分するのは難しくなってきているということもあります。

なので今はメーカーが提供するデータを元にして、床仕上材であれば床タイルの中から、壁であればその中から選ぶことになります。

床タイルであれば、人が通る訳ですから当然耐摩耗性を求められる訳で、それにプラスして滑りにくさなども求められます。

壁タイルであれば、水を弾くような性質を求められる場所もあるし、素材そのものが出す温かみを求められる場所もある。

それによって優先されるタイルの性能は全然違うものになるので、大きく3種類に分けるのはあまり現実的ではなくなってきているんです。

とは言っても、タイルの区分は非常に基本的は話ですから、まずはこれを最初に説明だけしておこうと思いました。

次回からはタイルという素材が持っている特徴について説明をしていこうと思います。