建物を構成する部屋の中には、その部屋の用途によって、水を利用する必要がある部屋、水を使わざるを得ない部屋というのが存在します。

水を使わないとその部屋の存在意義がどこにもなくなってしまう、という表現の方が正しいかも知れません。

そうした部屋は幾つかあって、建物の用途によっては、そうした部屋がどうしても必要になってきます。

・浴室

・シャワー室

・厨房

・トイレ

具体的には上記のような部屋で水を利用することになって、用途を考えると人が生活していくのに欠かせない部屋ばかりだということがわかります。

病院などでは入院している患者さんが利用する浴室があるし、身体を動かすことが難しい方のための浴室も必要になります。

当然患者さんが毎日食べる食事を作る厨房も必要です。

当然たくさんの人が過ごす建物ではトイレもたくさん必要になります。

宿泊施設などでも大浴場は間違いなく必要だし、宿泊客用の食事を作る厨房も必要になってきます。

もちろんトイレも必要になるのは言うまでもありません。

こうした一部の例からもわかるように、建物はその部屋の用途によって、水を使うことを避けられない場合があるんです。

その際に気を付けないといけないのが、その部屋で使った水が下階に漏れてしまわないようにする、ということ。

どんなにデザインが優れている建物であっても、上階から水が漏れて天井にシミが出来るようでは建物として失格ですよね。

例えば自分がこれから住もうとしているマンションが、そんな建物だったら間違いなく別の物件を探すはずです。

こうした「水がもれない」というのは当たり前のことではありますが、建物をつくる際にはこの当たり前を守るために色々な検討が必要になるんです。

それくらい漏水というのは、建物を実際に利用する側にとってありえないような状況だということです。

そうした状況にならないために、今回も防水についての概要をもう少しだけ続けます。

■水が漏れるということ

普通に建物を使っている我々は、上の階から水が漏れてくるとか、そういう状況をあまり想像することがありません。

雨の日に屋上から水が漏れてくるかも…とか、そういう想像はあまり現実的ではなく、想像外のことだと言えるはずです。

そういう水漏れ自体を「あり得ないこと」と考えているのは、建物を建てる際に、設計も施工も漏水に対して最大限に気を配っているから。

水が漏れる建物を建てると言うことは、建築のプロとしてあってはならないことだと分かっているからです。

もう少し現実的な話をすると、建物が竣工した後で漏水が発覚するというのはクレームの元になる、という話もあります。

そして、一度建物が仕上がった後では、漏水の原因を突き止めるのは非常に困難な場合がかなり多くあるんです。

どこからか水が漏れていることは、下階が濡れていることから確実なんだけど、それがどこからなのかが分からない。

そんな状況になることは結構あります。

水が漏れている事実は分かったとしても、実際にどこから水が漏れているのかを目視で確認するのは至難の業なんです。

そうした面倒な状況にならない為にも、建物を施工する側は、特に水を使う部屋の納まりには最大限に気を使うことになります。

そうした丁寧な仕事をするからこそ、建物を利用する側は、あまり漏水の事を意識しないでも済んでいる、とも言えます。

これはプロとして当たり前のことではありますけど、その仕事があって建物は快適に利用できている訳ですね。

■水の特徴と納まりと

防水・漏水を検討する場合の相手は「水」です。

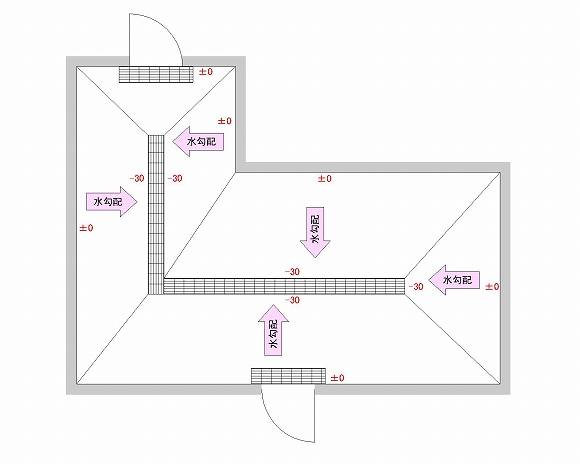

水は少しでも隙間があればの隙間に入っていくし、必ず高いところから低いところへと流れていき、隙間がない場所でようやくその動きを止める。

水は液体なので、そうした分かりやすい特徴を持っています。

これは考えてみればかなり当たり前の話ですが、建築の納まりとして防水を検討する上で、きちんと意識しておく必要のある事実です。

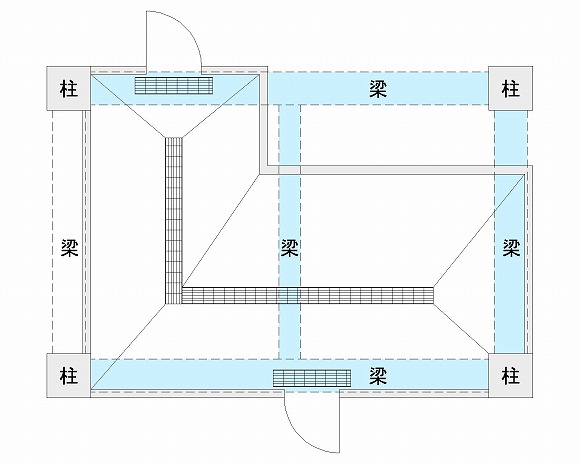

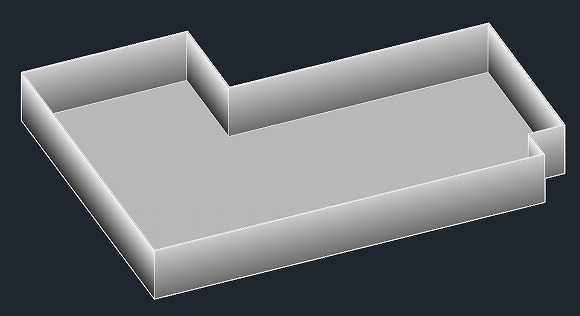

建築の納まりを検討して決めていく際に、水回りの場合には特に複雑な納まりになってしまうことが多いです。

しかしそれは、絶対に水を漏らすことが出来ないという理由があるからで、なかなかシンプルな納まりにはなりにくいんですよね。

もっと厚みがなくて水を通さないような材料があればよいのですが、なかなかそうした都合の良い製品は存在しないんですよね。

そうなると、ある程度の厚みを考えて、なおかつ水を流すことも意識しておく必要があって、結局複雑なことになってしまう、という感じです。

建築の納まりを考える側は、そうした水の特徴を知っておくことと、水を漏らさないということを意識しておく必要があります。

そして、もし水が漏れてしまったら、後の処理が大変だということも知っておいた方が良いかも知れません。

そこを意識しておく方が納まり検討の真剣さが増しますから。

ということで、重要なことだから長々と書いてしまいましたが、次回からは防水の具体的な納まりについて触れていく事にします。