アスファルト防水を施工する必要がある部屋では、常時水を使用するか、もしくは一時的にたくさんの水を利用する機会が多くなります。

だからこそ下階に水がもれないように防水をする訳で、その部屋で使用した水をきちんと処理するために排水の検討が必要になる。

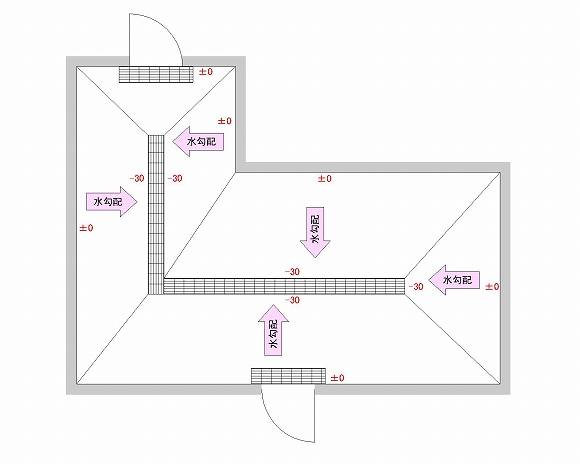

そうなると、まずは床上にある水を排水溝まで流していくため、床全体に水勾配を設けていくことを考えていくことになります。

部屋の形状によっては結構複雑な勾配になることもありますが、タイルや石の場合はそれが難しい場合も多いので注意が必要です。

前回はそうした現実的な問題を紹介してきました。

タイルや石のように硬質で形状の決まっている床仕上材は、1ヶ所に向けて全体的に勾配を取っていくことが得意ではありません。

こうした問題は床仕上材の性質上の話で、その根本的な部分を変えることは残念ながら出来ません。

なので、現実を受け入れてどうするかを考えていくしかない、というのはもうある程度は仕方がない話ではないかと思います。

しかしそれならば、どんな勾配の考え方で進めるのが理想的なのか。

今回はそのあたりの話について考えたみたいと思います。

■完成形をイメージ出来てるか

1ヶ所に向けて複数の方向から水勾配を設けることを、建築では「しぼる」という表現を使って表したりします。

水下に向かってしぼって納めたい、みたいな感じで使います。

この「しぼる」勾配だと、勾配同士が重なって出来る折れ線部分で、実際にどうなるのかがやや曖昧になります。

図面上ではしぼって納めたいけれど、石もしくはタイルをそうした形状にすることが現実的なのかどうか、という状態です。

図面上で曖昧だということは、実際に建物を建てる工事をする際にも、結局は曖昧なままになってしまいます。

そうした曖昧な状況では、建物を造っていく作業を円滑に進めていくことがなかなか難しくなってしまいます。

図面上で表現されにくい微妙な部分でも現場ではなんとなく納めてくれる、ということも結構ありますけど、そうならないことも多いです。

現場では曖昧な部分がトラブルのもとになることが多いですから。

図面がどの段階にあるのか、そしてどんな種類の図面なのかによって多少は違ってくるものですが、基本的に図面というのは最終的な完成形をイメージする為の手段です。

それなのに、図面の内容が最終的にどうなるかが分からないという状態では、ちょっと役目を果たし切れていないと言わざるを得ません。

そんな残念な状態にならない為にも、出来るだけ最終的な状態が分かるような図面を描いていきたいものです。

少し全体的な話になってしまったので、防水と水勾配についての話に戻すと…

水勾配を検討していく中で、最終的にはしぼる形の勾配にするしかない、という状況は割とよくあります。

それはもう部屋のレイアウトなどで仕方がないところなんですけど、どんな形状でどんなレベルの押えになるのかは、きちんと図面上で完結しておく必要がある、ということです。

■シンプルな勾配に

水下に向けてしぼっていく水勾配になるのが仕方がない場合もありますが、出来ることならもう少しシンプルな勾配にしたいところ。

なんですけど、それならば一体どんな水勾配にすれば良いのか。

もちろんこれは部屋の形状などにもよりますが、一般的には以下のようなパターンだと、納まりとしてはシンプルになります。

・一方向に向けて一定の勾配

・当然排水溝も一直線になる

・溝の中で勾配を付けて排水する

一方向の勾配とすることを、建築としては「片勾配」と呼び、勾配が一定になることと、床に折れ線が出ないなどのメリットがあります。

もう良いことばかりですよね。

しかしその一方で、部屋の形状が複雑な場合や、厨房などで水下を一直線に出来ないような場合には、シンプルな納まりは実現不可能になります。

また、勾配をシンプルにしようとするあまり、勾配の距離が長くなりすぎてしまうなどのデメリットもあります。

水勾配の距離が長すぎると言うことは、それだけ水上と水下のレベル差を大きくしなければならないことになります。

床上にある水を流していくためには、水勾配を少なくとも1/100程度に設定する必要があって、それ以上勾配を緩くすることは出来ません。

勾配をゆるくすることは可能ですが、結局水が流れないので意味がなくなってしまい、現実的な話ではないんですよね。

水勾配を1/100に設定した場合、1000mmで10mmの高低差になります。

図面の単位は基本ミリなんですが、もうすこし一般的な表現をすると、1mで1cm下がるという勾配です。

勾配をシンプルにするために、水上から排水溝までの距離が長くなってしまうと、部屋の中での高低差が大きくなりすぎる危険があります。

勾配の距離が長くなることで良いことはあまりないので、出来るだけそこは短くしたいところです。

だけど勾配は出来るだけ片勾配が良い、というのはちょっと矛盾する部分もあって、なかなか難しい。

このあたりの難しさが、水勾配を難しくしている要因なのでしょう。

出来るだけ勾配はシンプルにした方が良い、ということくらいしかここでは書けない、というのが難しいところです。