このカテゴリではコンクリート壁の納まりについて説明をしていく予定ですが、まずはコンクリート化粧打放し仕上という壁の特徴について色々と取り上げて来ました。

コンクリート化粧打放し仕上の見え方、そして実際にどのあたりが難しいのか、そして美しく見える代わりに出来なくなることなど。

こうした問題点について考えてきた訳ですけど、これは壁仕上としての特徴を考えると、まあそうだよな…というものばかりでした。

元々は建物の骨組みとして考えられているコンクリートを、最終的な仕上としてそのまま見せるというコンクリート化粧打放し仕上。

これは「コンクリートの上には何も貼らない」ということで、つまりは下地の状態をそのまま見せるのではなく、通常よりも綺麗に見せることを意味しています。

これが適切な例えなのかどうかは全然自信がないですけど、お化粧をしない状態、つまりスッピンで勝負するという感じに近いかな…

少し言い方は良くないですけど、コンクリートがあまり綺麗に打設出来なかったとしても、あとから仕上材で誤魔化すことが出来ない。

そした逃げがきかない仕上だという問題から逃げることが出来ないんです。

コンセントやスイッチなどの計画を出来るだけ早くして、施工にも最大限の気を配ればそれでOKではないか、という意見も確かにあります。

しかし現実としてやってみると、その「気を配って施工する」ことが難しい…

そうした色々な問題点がありながらも、それらをきちんとクリアすると、最終的には意匠的にとても優れた見映えの良い壁が出来上がります。

そこまでやる必要があると思うか、そしてそこまで頑張った甲斐があったと感じるかどうかは、人それぞれの感じ方ではないかと思います。

しかし意匠性の高い仕上であることは間違いありません。

美術館などの建物でこうした仕上を見ると、やっぱりコンクリート化粧打放し仕上は良いよな…と思ったりします。

これはもちろん個人的な感想ですが、学校や病院などではあまりマッチしない気がするので、やはり建物の種類を選ぶ仕上ではないかと思います。

■化粧打放し風のクロスもある

こうしたやや特殊な壁仕上であるコンクリート化粧打放し仕上に対して、最も一般的な壁仕上材としてビニルクロスと呼ばれる製品があります。

壁下地であるコンクリートをそのまま見せるという考え方とは違い、石膏ボードに貼り付けて最終的に壁を綺麗に見せるという仕上材です。

コスト的にも施工的にもメリットがある壁仕上材なので、多くの場所で採用されることになるはず。

こうした一般的な壁仕上材であるビニルクロスには、部屋の用途に合わせて様々な色や柄が用意されていて、かなり気軽に色や柄を選定することが出来ます。

色や柄のラインナップがどれほど多いのかは、カタログを見ていくとすぐに分かります。

そして、ビニルクロスの柄として選択出来るものの中には「コンクリート化粧打放し風」もあったりします。

手軽なビニルクロスの納まりで、見た目はコンクリート化粧打放し風という、もう良いとこ取りみたいな壁仕上材があるんです。

とは言っても…

やっぱりあくまでも「打放し風のクロス」なので、本物のコンクリート化粧打放し仕上が持っている質感などは出す事が出来ません。

だけど本物ではない代わりに、本物が持っている欠点も解消されていて、人が住む環境としては打放し風クロスの方が快適だったりします。

そう考えると、こうしたビニルクロスを選定するのもアリかなとも思ってしまいます。

もちろん好みは人それぞれなので、現物を見て判断した方が良いですが…

さて、ちょっと前振りが長くなりすぎてしまいました。

今回からはコンクリート化粧打放し仕上をする際に、納まりで検討しておくべき要素を紹介していきます。

■まずは割付の検討が必要

コンクリート化粧打放し仕上の壁を施工するにあたっては、色々な準備と図面での検討が必要になってきます。

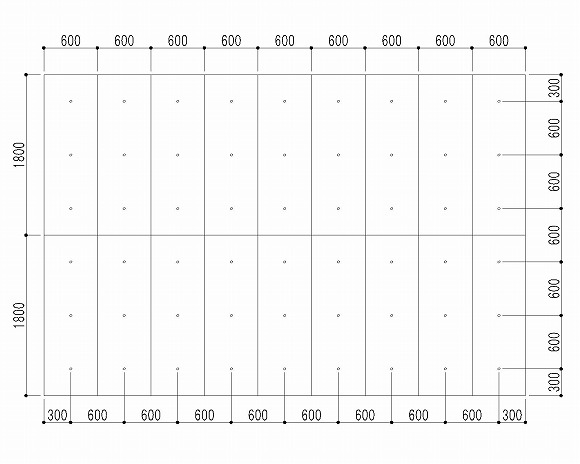

図面で検討する項目としては、まず型枠とセパ穴の割付を計画することが必要になります。

場所によっては必要ない場合もありますが、最終的にどんな見え方になるのかを確認する為には、やはり割付が必要だと私は思っています。

型枠というのは決められた規格サイズがあって、その決められたサイズの型枠を並べて施工を進めていくやり方が基本になります。

なぜ型枠の並びを気にするのかというと…

最終的なコンクリート化粧打放し仕上面には、型枠と型枠のジョイント線が結構目立って見えてきてしまうからです。

上記画像の矢印が指している部分には、うっすらと線が入っているのが見えると思います。

これが型枠のジョイント部分になります。

この線が等間隔ではない感じで入っていたら、見た目としてはかなりおかしいですよね。

そうならないために、まずは図面上で型枠の割付をしておく必要があるんです。

また、丸い穴が等間隔で入っているのがセパ穴と呼ばれる穴で、これも施工上どうしても無くすことが出来ないものです。

こうして線と穴が見えてくるので、どこにその線と穴を見せるのが良いかを検討する為に、事前に展開図で検討が必要になります。

ちなみに、上記画像で太めに見える線は、ひび割れ誘発目地です。

誘発目地については後ほど詳しく説明しますが、性能を保持するために必要な要素なので、誘発目地の位置も含めた型枠割付計画を通常は進めていくことになります。。