コンクリート化粧打放し仕上の特徴とか、施工する前段階で検討しておきたい要素がどこにあるのか、という部分について今まで色々と話を進めてきました。

話がだいぶ長くなってしまいましたが、それも前回までの説明で一通り取り上げることが出来たかなと思います。

まだまだ細かい部分について色々書きたいこともあります。

Pコンを埋める場合の面落ち寸法はどの程度に設定しておくかとか、細かい話を始めると終わりがなさそうです。

なので、基本的な知識という話はひとまずこれで終わりにしておくことにします。

もう少し深い知識が必要になった際には、さらに個別に調べていくとか、自分の目で見て判断していくとか。

基本的な知識がわかっていれば、あとはそうしたやり方で知識を深めていくことが割と容易に出来るはずです。

応用が簡単に出来るようになるための基本です。

当サイトではそうした知識を得られるように色々と説明をしていくので、ひとまずそこまでの知識を持つところを目指しましょう。

今回は納まりの知識という話ではなく、コンクリート化粧打放し仕上の見た目とか、それが経年でどうなるのかなどについて少しだけ考えてみます。

コンクリート化粧打放し仕上を採用する部分では、コンクリートを打設した際の表面がそのまま見えてくるようなイメージがあります。

打放しという言葉には、コンクリートを打設したまま、つまり「やりっぱなし」という意味合いがあるので、そうしたイメージになるのは当然ですよね。

とは言っても、さすがにコンクリートを打設して型枠を解体した後、全く何もフォローをしない訳ではありません。

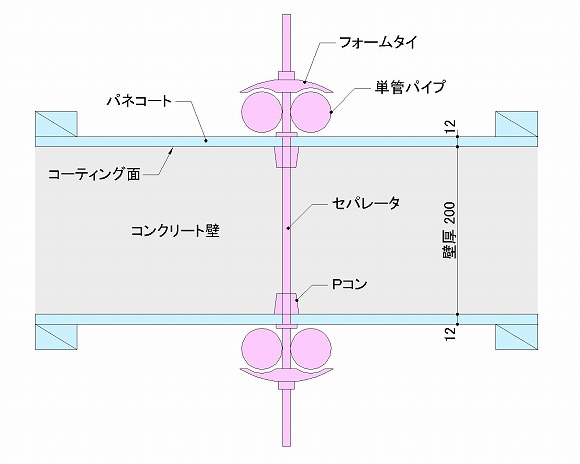

一般的にはコンクリートの表面にクリア系のコーティングをしていることが多いです。

なぜコーティングをするのかと言うと、コンクリートの表面をそのままの状態にしたら、どうしても劣化が激しくなってしまうからです。

建物が完成した直後は美しい見た目のコンクリートであっても、何年も雨風に晒され続けていくうちに、どうしても汚れが目立ってきて黒ずんでしまいます。

そうなると、残念ながらお世辞にも見映えが良いとは言えなくなるので、表面の劣化を防ぐためにもコーティングは必須になってくる訳です。

今回はコンクリート化粧打放しの最後に、こうした見た目とか建物の使い勝手について、少しだけ個人的な意見を書いてみます。

■建物は劣化する

建物のどこかでコンクリート化粧打放し仕上を採用する場合、色々な苦労はありますが、上手くいけば最終的にはかなり美しい見た目が期待出来ます。

その見た目を維持するために、大抵の建物では表面に透明なコーティング材を塗布することになります。

コーティングですから目的は表面の保護で、それがクリア系の色になっているのは、コンクリート化粧打放し仕上の見た目を損なわないようにする為です。

そこで自由に色をつけてしまったら、結局は吹付け仕上でも良かったという話になってしまいますよね。

そうしてコーティングした場合でも、建物の経年による劣化を完全に防ぐことは難しい、というのが現実としてある訳です。

こうした劣化の話は、石とかタイルもしくは吹付けなど外装仕上材の宿命で、それはどんな仕上材でも一緒ではあります。

雨風に晒され続けると、やはりどんな仕上材であっても劣化はするものです。

ただし、タイルや吹付けなどの壁仕上材と比較しても、コンクリート化粧打放し仕上の劣化は早めになる傾向にあります。

そして、建物が竣工した直後の見た目から、劣化した場合の見た目への変化として、最も落差が激しいのがコンクリート化粧打放し仕上ではないかと思います。

要するに劣化するとかなり見た目が悪くなる、ということです。

■見映えだけで良いのかという問題

もちろんこれは私個人の考えでしかなくて、一般的な意見ではありませんから、と前置きをしておきますね。

表面が劣化した時の見映えとか、外壁の室内側に採用した時には断熱材が施工できないなどの問題を考えると…

コンクリート化粧打放し仕上というのは、あまり施主の事を考えていない仕上ではないかと個人的には考えています。

確かに建物が完成した時点では、すごくデザインに凝っている感が漂いますけど、年月が経った時にどうなのか。

黒ずんで見えたとしても味がある、という可能性もありますけど、私の自宅だったらそれを味とは思えないのでイヤだと感じます。

もちろん定期的に補修やコーティングをしていけばいい話ですけど、そこまでしてコンクリートの見た目を楽しみたいものなのかどうか…

その為にかかるコストを考えると、私はどうしてもコンクリート化粧打放し仕上に両手を挙げて賛成が出来ないんです。

建物のデザインは設計者が考えるべきことで、完成した時の見映えの良さもかなり重要な要素だということは理解しています。

しかしそれでも、後々までその建物を使う側から考えると、そこまでそれが重要な要素なのかどうか、ちょっと疑問に感じてしまうんです。

このあたりの話は人それぞれの判断があるとは思います。

自分がプロとしてどう思うのか、という部分で考えていくと、少なくとも私はそうした考え方になるんですよね。