コンクリートの壁という下地があるにも関わらず、石膏ボードを張る為の下地としてさらにLGSを建てる場合があります。

前回は、こうして改めてLGS下地を建てる場合のデメリット、そしてメリットがどこにあるのかについて考えてみました。

部屋としては狭くなるけれど、建物として必要な設備を壁の中に隠してしまう。

これがコンクリート下地の手前にLGS下地を施工する大きな理由でした。

壁面にコンセントやスイッチを埋め込むとか、給水管や排水管があるとか、状況はその場によって色々あると思います。

しかしその目的は「そうした設備や電気の器具を壁の中に隠蔽してスッキリと見せる」ことにある訳です。

コンクリート面から仕上面を離す意図はそこにあります。

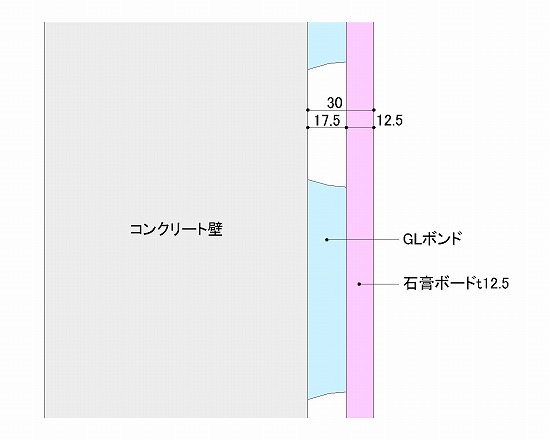

GL工法やUL工法はコンクリート面から石膏ボード面までの寸法が小さくて済むというメリットがありますが、そのメリットが逆に困る場所もあるということですね。

また、これはかなり地味な話に聞こえるかも知れませんが、施工段階で工事の種類が減って統一されるというメリットも実はあります。

LGS下地に石膏ボードを張る人と、コンクリート下地にGL工法で石膏ボードを張る人は同じではありません。

そうなると、違う業種の人が丁度良いタイミングで現場に入って、という作業の調整が多少は出てくることになります。

こうした調整は現場を進める監督さんの仕事になる訳ですけど、下地が全部LGSの場合は作業が少しだけシンプルになるんです。

これはそこまで大きな話ではありませんが、施工者としてはこうした話も結構影響があったりします。

今回は引き続き、コンクリート壁の隣にLGS下地を建てる場合について、納まりなども含めて考えてみることにします。

■コンクリートと縁を切る意味

前回の説明でも少し取り上げましたが、コンクリート壁の手前にLGS下地を建てることによって、コンクリートと石膏ボードは縁が切れる状態になります。

そうすると、コンクリートを壁下地として考えなくても良いことになって、シンプルにLGS下地壁について検討すればOKということに。

こうした考え方の違いが結構大きいんです。

コンクリートとLGSの縁を切ることで何か良いことがあるの? という質問があるかもしれませんが、良いことは確実にあるんです。

ものすごく簡単に表現すると「検討が楽になる」という感じです。

これはいずれ説明をしたいと思っている項目ですが、コンクリートには構造スリットと呼ばれるものがあります。

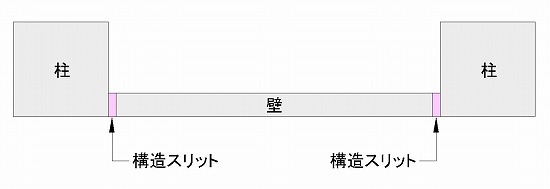

構造スリットというのは、構造的に柱と壁の縁を切っておくという考え方で、RC造の建物で出てくることになります。

大きな地震があった場合に、壁の動きによって構造体である柱を破壊しないようにする必要がある、という場合があります。

そのためには壁の動きを柱に伝達しないような検討が必要で、その役割を持っているのが構造スリットなんです。

これは構造的な検討によって必要になる部分が決まります。

そうした部分では、スリットが入っているために柱と壁の動きが違ってくる、という現象が発生します。

そうした下地にGL工法で石膏ボードを張っても、下地の動きが違うわけですから、石膏ボードにクラックが入りやすいんです。

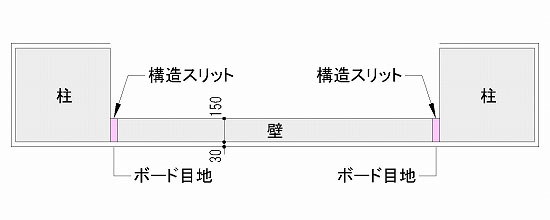

構造スリットの考え方をシンプルに説明するのは難しいですが、図面で描くとこんな感じになります。

私の説明が全然上手く行ってないので申し訳ないですが、イメージはなんとなく伝わるでしょうか。

■下地の動きが違うと…

構造スリットが持っている役割として、地震などで建物が揺れた際に、壁の動きを柱に伝えないようにする、というものがあります。

こうした考え方からすると当然のことと言えますが、地震時には柱と壁の動きが違ってくることになります。

石膏ボードを張る下地としてコンクリートがあるにも関わらず、その下地自体の動きが違ってくる。

こうした現実は、構造体だけを考えれば正解かも知れませんが、壁仕上のことを考えるとあまり良いことではありません。

つまり、下地の動きが違ってくる状態がそのまま表層に現れてしまう可能性がある、ということです。

ちょっと回りくどい表現をしましたが…

要するに、構造スリット部分では下地であるコンクリートの動きが違うため、石膏ボードの表層にひび割れが入ってしまう可能性が高くなる訳です。

こうした下地の動きによるクラックを避ける為には、石膏ボードに目地を入れる必要が出てきます。

目地の話は色々と奥が深く、別の項目で説明をしたいと思っているので、ここではあまり詳しくは書きませんが…

仕上材の表面にひび割れが見えてしまい目立ってしまわないように、色々なことを考えた結果として、必要であれば目地を入れることになる訳です。

見た目はあまり良くない状態にはなりますが、後々で壁面にひび割れが増えてくるのも悲しいものです。

そうした状態にならないようにするため、まずは誘発目地を適切な箇所に入れておく必要があるんです。

しかしそれよりも確実なのが、下地であるコンクリートと完全に縁を切るという考え方で、改めてLGS下地を建てるという考え方です。

ちょっと長くなったので次回に続きます。