床仕上材としてタイルがどのような特徴を持っているのか、そして実際にどのような場所でタイルは採用されるのか。

このあたりの話を前回は考えてみました。

焼き方などによっていくつかの種類に分かれているタイルですが、床仕上材として選定されるのは釉薬を付けない種類がどうしても多くなります。

釉薬を付けて焼くと表面が平滑になって艶が出て美しいのですが、その分だけ滑りやすくなってしまうという欠点が出てきます。

なので、こうした艶のあるタイルは壁で採用することにして、床として採用する場合は見た目にプラスして性能も見ていく必要があるんです。

このあたりの適材適所は、カタログにしっかりと書かれているので、それを参考にして選定をしていけば問題はありません。

高いグレード感と耐摩耗性や耐水性などを持つタイルは、建物の顔と呼ばれるエントランスホールなどに採用されます。

グレード感が高いと書きましたが、実際値段も高い訳ですから、本当にグレードの高い床仕上材と言えるでしょう。

ただし、硬質でなおかつ冷たい床仕上材でもあるので、素足で過ごす寝室などで選定することはおすすめ出来ません。

寝室でも靴で過ごす文化であればタイルでも良いとは思いますが、日本では玄関で靴を脱ぐことになるので…

建物のデザインは重要な要素ではありますが、それが毎日過ごす場所であればあるほど、デザインよりも使い勝手が優先されるべき。

少なくとも私はそういう考え方を持っています。

いくらデザインに優れた建物に住んでいても、毎日常に目にしていればさすがに飽きてきますよね。

飽きのこないデザインを本物と呼ぶのかも知れませんけど、人間の飽きっぽさに勝てるデザインはそう簡単には存在しないのではないかと思います。

■意匠よりも使い勝手

例えば寝室の床仕上材にタイルを採用した場合を考えてみると、当然最初に見た時は「おおっ良いよね!」となるはずです。

やっぱりタイルは仕上材のグレードが高いですから、出来上がったときのインパクトは結構大きいものがあります。

これはもう間違いないです。

だけど、それから毎日その家で過ごしていく中で、寝室の床を見る度に「やっぱりこの床の色は素晴らしいな」って言えるかどうか。

まあそういう余裕がある人も中にはいるとは思いますけど、大抵の方はなかなか難しいんじゃないかと思います。

でも、デザインについては何も感じなくても、毎日素足で歩く度に「相変わらず冷たいな」と思う可能性はかなり高い。

見た目の良さには慣れてしまいますけど、使い勝手の悪さに慣れるというのはあまりないことなんですよね。

だから長年過ごしていく中では、どうしても見た目の良さよりも歩行時の冷たさというデメリットの方が気になってしまう。

これではせっかくのタイルがもったいないので、やはり床仕上材に限らず仕上材は適切な場所に適切なものを選びたいものです。

高い材料が全てにおいて優れている、というようなことはあり得なくて、高くて綺麗なだけの仕上材だって多いんです。

もちろん綺麗な仕上材、という価値は非常に高いものですから、それが悪い訳では全然ないですけど。

そのあたりを意識して設計者が仕上材を選定すると、見た目と性能を兼ね備えた建物が出来上がるようになります。

■床タイルの納まりで考えるべきこと

少々話が違う方向に進んでしまいましたが、タイルの具体的な納まりを決める際に検討するべきこと、という話に戻ります。

床仕上材としてタイルを選定して、その部分の納まりを検討する際には、幾つかの要素を頭に入れておく必要があります。

床コンクリートに直接貼って終わりというビニル床シートなどに比べると、少々検討事項が多くなっています。

しかしこれは仕上材の特徴を考えると仕方がないことでしょう。

タイルの納まりとして検討すべき項目を箇条書きにするとこんな感じになります。

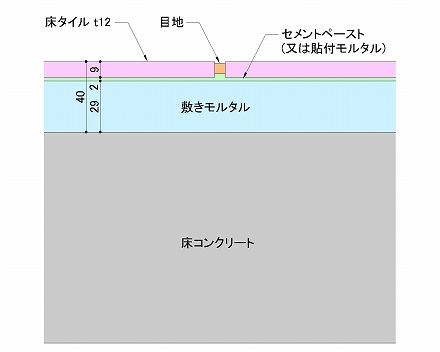

・下地コンクリートスラブのレベル

・製品によるサイズの違い(厚さ・大きさ)

・シート貼りの有無について

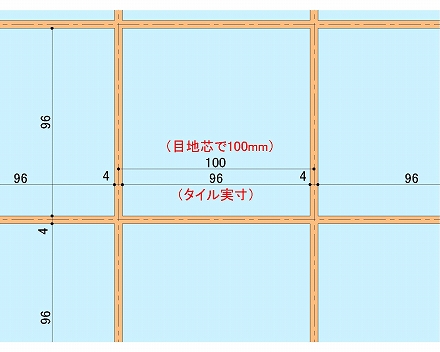

・目地の巾について

・実際のサイズと目地込みのサイズ

・タイルの割付をどうするか

・水勾配があるかどうか

床タイルと一括りに分類したとしても、どのような製品を選定するのかによって、そのサイズ感は全然違ってきます。

ビニル床シートやビニル床タイルなどを選定した場合には、厚みが違うと言ってもせいぜい1mm程度の話でしたが、タイルはそうではありません。

床タイルの場合は9mmの製品もあるし、12mmの製品もあるし15mmの製品もある、という感じで全然違うんです。

厚みだけではなく大きさも違うので、そのあたりを意識しないとせっかくのタイルが残念な納まりになる可能性もあります。

ということで、次回は床タイルの納まりを検討する上で考えるべきことについて、もう少し細かく説明をしていきたいと思います。