床タイルの割付を検討している中で「あと少しできれいに割り切れる」という状況は、実際に検討してみると結構あります。

そうした状況になった際には、目地の巾を微妙に調整していくことによって、床面に対してタイルをきれいに割り付けることが出来ます。

つまり、タイルを切ることなく製品の大きさそのままで並べていくことが出来る、ということになります。

もちろんその方が見た目も良いしタイルを切る手間もなくなるので、可能であればそうなるように調整した方が良いです。

ただしタイルの目地巾で調整していくやり方は、タイルを1枚づつ貼って微妙に目地を調整していくことを前提としています。

なので、100角タイルがタテ・ヨコ3枚づつの計9枚になっている、いわゆる「ネット貼り」となっている商品ではかなり難しいものがある。

前回はタイルの割付について、そんな話を取り上げてみました。

ネット貼りを前提とした商品は目地調整が難しいけれど、まとめて貼ることが出来るので施工するのは楽です。

こうした商品があるということは、床タイルを半端ものなしで完全に割り切らなくても良いという考え方が多いのかも知れませんね。

私もどちらかと言えばそうした考えを持っています。

ただ、比較的簡単に調整が出来るようであれば、タイルの割付に合わせて色々な位置を決めても良いとも思っています。

今回はそんな例を少し出してみたいと思います。

その後で最後の項目として「水勾配」について考えていく予定です。

■調整すべきところもある

サンプルとしてまずは図面を用意してみましょう。

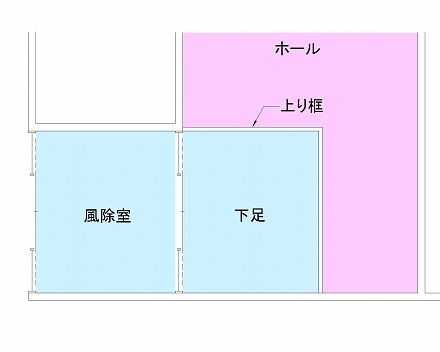

これはちょっと適当な平面図ですが、例えば下図のような結構広めの玄関ホールがあったとします。

上図では床仕上材の想定によって色を分けています。

水色で塗った風除室と下足部分の床がタイル貼り、ピンク色で塗った上がり框より上がタイルカーペットになっている、とここでは想定しましょう。

外部から入ってくる部分で濡れる可能性がある範囲まではタイルにしておく、というのは結構多いパターンなので、上図のような場面は実際にあると思います。

ここで床のタイル割について考えてみると…

上がり框の位置はそれほど厳密に決まっている訳ではなく、靴を脱いで置いておくスペースが確保できていればOKという制約があるだけです。

そうなると、上がり框の位置はタイル割に合わせて決めても特に問題はない、ということになります。

逆のパターンとして、上がり框の位置を頑なに守った結果、框付近に小さいタイルが入ってしまうと「何故?」という事になります。

壁位置を動かす程でもないですけど、そういう細かい位置を決める際には、タイルが位置決定の拠り所になる場合もあるということです。

タイル割りで上がり框の位置が500mmズレるとかだとダメですけど、100角タイルならせいぜい50mm程度です。

影響のない範囲で調整をするのは問題ないというか、そうした細かい調整はやっておいた方が良いと思います。

■水勾配について

床仕上材としてのタイル納まりについてはこれで最後になりますが、最後に水勾配について考えてみましょう。

床タイルは耐水性がある材料の為、外部や浴室や厨房の床仕上材として採用されることが多いです。

先程の例でも玄関の床仕上材として採用されていましたが、こうしたパターンは結構多くなってくると思います。

タイルは「水を使う場所」もしくは「雨が降ると濡れる場所」で使われる床仕上材、ということになります。

浴室や厨房など、室内で水を大量に使う部屋というのは、床をタイルにするだけじゃなく、下階に水がもれないように防水をしないとダメですけど…

そうした防水についてはもう少し後で書くことにして、今回はそういう場所に床タイルを貼った場合の納まりをメインに考えます。

水が常時存在する場所では、基本的に床に水が溜まってしまうことを嫌います。

水が貯まると歩けないし滑りやすくなるし虫が湧くなど、良いことは全然ないので、床の上にある水はどんどん流していきたいんです。

そのために排水設備を設けることになります。

排水設備がない、という状況は通常有り得ないのですが、もしない場合は外部で大雨が降った時点ですぐ周囲が水浸しになってしまいます。

そうならない為に排水溝を設置する訳ですが、床のレベルも排水溝に向かって少し勾配を取って水を流してあげる必要があります。

水は基本的に高いところから低いところに流れるものですから、特に何もしなくても水は勝手に排水溝に流れていきます。

当然溝の中にも勾配がありますから、最終的には排水管に流れていき、その場所の水が綺麗になくなる事になります。

先程も書きましたが、床タイルを仕上材として採用する場所は、水がかかる場所が結構多くなってくるはずです。

なので床タイルを貼る部分の一部は、床天端に勾配を設けなくてはならない、ということになります。

水勾配を設ける場合の注意点については、ちょっと長くなってしまったので次回に続きたいと思います。