建物を構成する要素の中で、このカテゴリでは「壁」について色々と書いていくつもりで、前回は外壁と区画壁について簡単に触れてみました。

まずは建物として満たしておくべき最低限の性能として、水を建物内部に入れないことが外壁には求められます。

建物を利用する際には、例えば雨が降っていたとしても建物内に入ったらもう濡れることはない、というのはもう常識というか当たり前のことではないかと思います。

私もそれは同じで、室内で雨に濡れる心配をすることなんて絶対にないし、そもそもの話としてそうした発想があることもあまり意識しません。

そうした「建物として当たり前のこと」は、建物を設計する側や施工する側の努力の上に成り立っているんです。

設計段階や施工段階では、建物内に絶対水が入らないように、色々な検討をしたり気を配っているからこそ実現することなんです。

こうした気配りはプロの仕事として当然のことなので、なんというかその努力を大きく宣伝する訳ではないですよ。

プロですから高いクオリティを維持すべく努力をするのは当たり前で、水を入れない建物をつくるということ自体で満足する方はいませんから…

ただ、当然のことだとは言っても、外壁として止水性能を満たす為に色々と頭を悩ませることは結構あって、デザインとの板挟みになる場合もあったりします。

そこで、デザインと性能を両方満たすような建物を考える、というあたりにプロの知識と経験による仕事が必要とされる訳です。

まあ時には大幅な妥協も必要になってきますが、まずはそうした最低限の性能を満たす建物である必要がある、ということですね。

さて、引き続き壁の大まかな種類について説明を進めることにして、今回は一般的な間仕切り壁を取り上げてみましょう。

■間仕切り壁

間仕切り壁というのは、表現としてはいわゆる「普通の壁」ということになります。

間仕切り壁が壁として果たす役割は、部屋と部屋を区切るという非常にシンプルなものですが、建物を色々な用途で使用するために必要不可欠な存在でもあります。

トイレと廊下を仕切る壁がない状態は、もう建物として機能していないということになってしまうと思います。

そうした残念な状態にならないために間仕切り壁は利用される訳です。

間仕切り壁はどのようなな材料で構成されているのか。

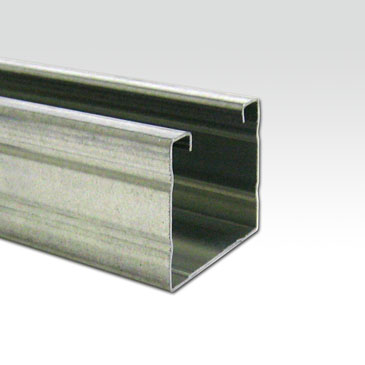

これは建物の構造や用途によって色々あって、外壁と同じように選択肢はたくさんありますが、最も一般的なのは恐らく「軽量鉄骨下地(LGS)+石膏ボード」の壁ではないかと思います。

LGSとは何かとか、石膏ボードをどのように構成していくのかなど、細かい納まりについての話はもう少し後で詳しく説明していきます。

その前になぜ軽量鉄骨下地(LGS)+石膏ボードの壁が多く利用されるかを考えてみましょう。

建物の部屋と部屋を仕切ることを目的とするのであれば、考えられる優先順位は以下のようなポイントになってきます。

・出来るだけコストを低く抑えたい

・壁は薄いほうが部屋が広くなって良い

こうした条件を考慮していくと、軽量鉄骨下地や木下地に石膏ボードを張って壁を構成していくやり方が最も効率的、という事になるんです。

コンクリートで間仕切り壁を構成しようと検討していくと…

まずはコンクリートとして必要な厚みが結構あって、そこにさらに仕上が必要になってきて、結果としてかなり壁の厚みは大きくなってしまいます。

しかもコンクリートを打設する手間と、コンクリートの強度が出るまでに必要な期間などもあるので、あまり効率が良いとは言えないんです。

そうしたことを総合的に考えると、軽量鉄骨下地(LGS)+石膏ボードという選択肢が現実的ということになってくる訳です。

石膏ボードの厚みは何ミリのものを使うのか、そして壁を構成するための石膏ボードは何枚張るのかなど。

一口に「石膏ボードの壁」と言っても、その仕様は色々で、それによって性能やコストは大きく違ってきます。

音を漏らしたくない部屋の周囲を遮音性能のある壁で囲ったり、表面仕上げをが割れにくいようにボードを2枚張ったり。

そうした壁の仕様については後ほど細かく説明をしていこうと思っているので、ここでは考え方だけを簡単に紹介するだけにしておきます。

まずは床から天井までを壁にして部屋と部屋を区切るという目的がある、ということだけをここでは覚えておきましょう。

■下地がまずは大事

今までの説明で、壁としては外壁・区画壁・間仕切り壁を簡単に紹介することが出来ました。

しかしこの内容では建築の納まりを知るという目的は叶わないので、もっと細かい分類で色々と知っていく必要があります。

納まりを知る上で最も重要なのは、下地としてどういった材料の部材が必要になってくるのか、という部分です。

そうして用意された下地の上に、どのような部材が施工されて、さらに表層にはどんな仕上材が施工されるのか。

そのあたりを色々と知っていれば、建築の納まりとして壁を検討していく際の選択肢が多くなり、より良い納まりが選択出来るようになります。

そうなる為に、当サイトでは色々なパターンの納まりを紹介していくつもりですが、まず今回は概要までの説明で終わりにしておきます。

次回は壁の下地と材質による大まかな区分について取り上げてみる予定です。