コンクリート化粧打放し仕上の壁が最終的にどのような見え方になるのか。

その見え方が出来るだけシンプルで美しくなるにはどのような検討が必要なのか、ということで、前回はセパ穴と型枠パネルの割付について一般的な例を紹介してみました。

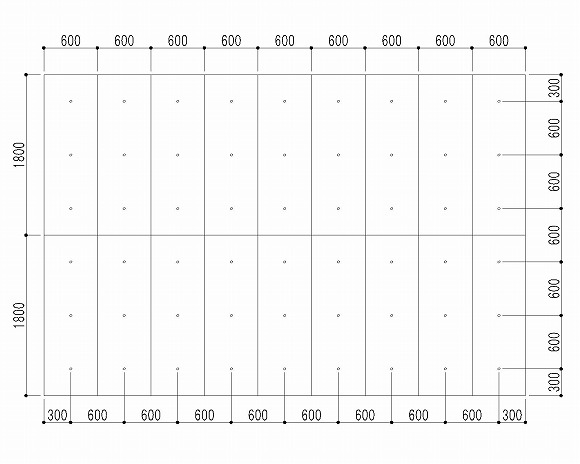

上図のような感じでパネル割りとセパ割りの一例を紹介してみましたが、なんというかもう非常にシンプルな検討図ですよね、これは。

もう他には何も取合いもないような壁面、壁だけがありますみたいな場所であれば、特に立面図を作図してまで検討する必要はないかも知れません。

もちろんこの図面はあくまでも考え方を説明するためのサンプル図なので、あまり複雑になる必要はなかったのですが…

それにしても少し寂しい感じのサンプル図面で、実際の検討図と比べてもかなり内容が薄い状態になってしまっています。

実際にパネル割やセパ穴位置の検討を進めていく場合は、壁の端部がどこにあるのかを考慮しておく必要があります。

また、窓やドアが壁面には必ずあるはずとか、コンセントなどが壁に取り付くとか、そうした色々な条件が追加されることになります。

そうした色々ある条件を含めて検討するためには、やっぱり立面図を作図して型枠の割付をやってみた方が結果としては効率良いんです。

ただ、複雑な部分を図面で検討するとは言っても、型枠の割付とセパ穴の関係は納まりがシンプルでも複雑でも変わりません。

なので、まずは基本的なパターンをシンプルな図面で覚えておいて、そこから少しずつ細かい部分の検討に進んでいくのが自然な流れではないか。

そんな思いがあって、前回はシンプルな立面図を紹介しました。

■まずは基本を押さえて

パネコートの規格サイズが600mm×1800mmの場合、基本パターンとしてはどのような割付になるのか、という部分について考えてきました。

建物は広い面の壁だけしかない訳ではなくく、凹凸があったり開口などもあるので、なかなか基本パターンが当てはまる状況は少ない、というのが現実です。

しかしそれでも、型枠パネルとセパ穴の割付を検討する際には、基本パターンでまずは割付をしてみるところからスタートします。

それから複雑な部分をどうするか検討しながら調整をしていく、という流れになるので、基本的な方針があるのとないのとでは全然効率が違います。

基本方針がしっかりと固まっていないと、いくら長い時間をかけて検討したとしても、あまり効果がないというか検討やり直しになる可能性が高いです。

そうならないためにも、まずは正しい方針が何かを知っておくことが重要になってきます。

そうした正しい基本方針をベースとして、開口があったり目地があったりする部分をどう考えていくのか、という部分をしっかりと図面でまとめていく。

これが図面で事前に検討することの意味です。

これは以前にも同じ事を書いたと思いますが…

やっぱりこうした細かい見た目などを含めた検討を、コンクリート工事の前段階で完了させるのは結構大変なことなんですよね。

出来ればコンクリートの位置だけをまずは押さえておいて、仕上の細かい納まりはもう少し後でじっくりと検討したい。

これが正直な意見ではないかと思います。

さて、今までは600mm×1800mmのパネコート規格サイズで参考図を紹介しましたが、今回は900mm×1800mmのパネコートについても考えてみましょう。

■パネコート900の場合

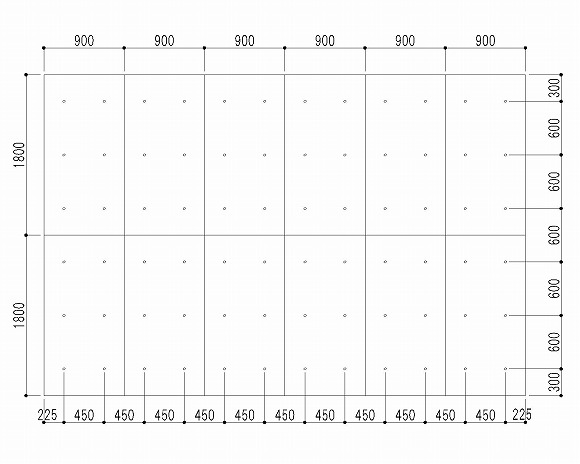

パネコートのサイズを900mm×1800mmとした場合でも、パネル割りの基本的な考え方はそれほど大きく変わることはありません。

型枠もセパ穴も同じ関係で等間隔に並んでいるのが綺麗なので、出来るだけそうした状態になるように検討をしていく訳です。

600mmのパネコートだった場合とは少しだけ違って、900mmのパネコートであればセパ穴のピッチは450mmにする方が納まりは良いかも知れません。

900mmのパネコートに対してセパ穴がどのような配置になるのか、という標準的なパターンは以下のようなイメージになります。

型枠のラインとセパ穴の関係が綺麗に同じとなっていて、見た目としてはもうこれ以上ないというくらいの状態です。

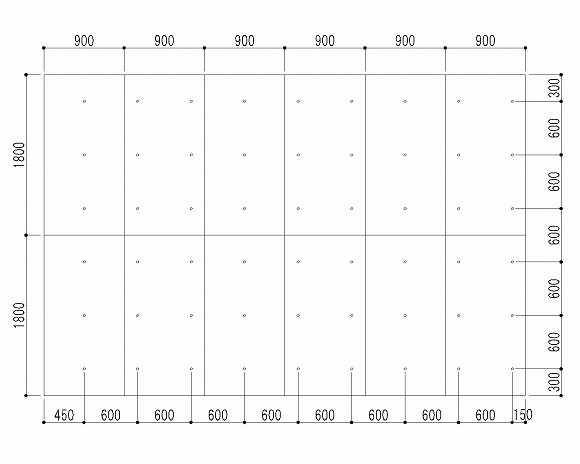

もちろんセパ穴600ピッチでも納まらないことはなく、下図のようなパターンの繰り返しになります。

セパ穴のピッチが大きくなる、つまり型枠同士を固定する部材の距離が離れてくると、型枠がコンクリートの圧力に対抗する力が弱くなってしまいます。

そうなるとコンクリート打設中に型枠が壊れてしまう可能性のあり、かなり危険です。

なので、ある程度セパ穴のピッチを飛ばしたい場合には、そのピッチで本当に型枠が持つかどうかを検討する必要があります。

■パネコートを横に張った場合

セパ穴のピッチはどの程度に設定するのか、そして横と縦のピッチが同じである必要はないとか、そういう感覚は意匠設計が決めることです。

ただし正直な気持ちをここで書くと、建築に関する仕事に携わっていない方であれば、セパ穴の位置とかピッチなど全然気にならない可能性が大ですが…

それでも建物が出来上がった時の見た目に拘って検討するのが建築のプロなので、より良い見た目を目指して色々と悩むんですよね。

ちなみに、900×1800のパネコートを横に配置する場合には、こうしたパターンが一般的な納まりとなります。

色々なことを犠牲にして採用するコンクリート化粧打放し仕上ですから、採用するとなった場合には事前にきちんとした計画を立てておく。

そして、たかが型枠の割付だから…などと言わず、検討も全力で進めていくという姿勢が良いんじゃないかと思います。