前回は床塩ビシートの基本納まりがどのようなパターンになるのか、というあたりについて説明をしてみました。

床塩ビシートを貼るための下地としては、一般的にはコンクリートスラブが多いけれど、マンションなどでは二重床納まりになる場合もある、という話でした。

基本的に床塩ビシートは接着剤で貼っていく床仕上材ですから、下地はきちんとフラットになっていればある程度何でも大丈夫なんです。

ただ、いくらフラットな下地とは言っても、伸縮を繰り返す合板(ベニヤ板)下地に床塩ビシートを貼るのは少しだけ抵抗があります。

床下地が合板である場合は、下地の継ぎ目が伸縮によってずれてきて、下地にあわせて床塩ビシートもずれてくる、という不具合が発生する可能性があるんですよね。

そうならないためには、合板を二枚にするなどの対応もありますけど、そうなるとコストが余計にかかってしまい、出来れば避けたいという話になることも。

このあたりが下地の難しいところです。

また、「フラットになっているか」という部分が、コンクリート下地を採用した場合は結構大変になる、という話もあります。

床コンクリートを打設する際には、最終的にコテで仕上げていく訳ですけど、なかなか水平に仕上げるのは難しいんですよね。

結局どっちの下地も難しいんじゃないか、という話になってしまいましたが、そのあたりの話はもう少し後で取り上げることにしましょう。

今回話題にしたいのは下地を整えるのが大変という話ではなく、床塩ビシートのは基本的な断面図がどうなるのか、という話です。

そのあたりの、床塩ビシートの基本的な納まりについて、断面図を交えてもう少し詳しく説明をしていきたいと思います。

■床塩ビシートの基本断面図

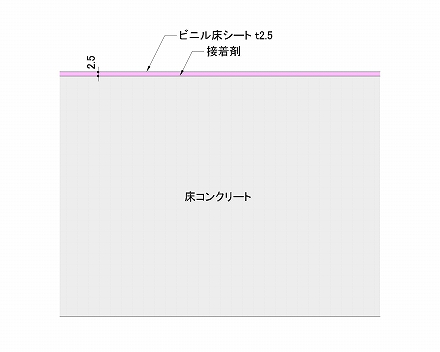

床塩ビシートの厚みは商品によって少しずつ違ってきますが、大抵の商品は2mm~3mmの間に入ってきます。

もちろん床塩ビシートの性能やグレードによって厚みは色々あります。

ですが、厚みの違いと言っても実際にはせいぜい1mm程度なので、違いとしてはそれほど大きくはないですよね。

もう少し簡単な表現をすると、床塩ビシートの厚みは特に納まりに影響はないので、ここでは2.5mm厚を想定して説明をしていきます。

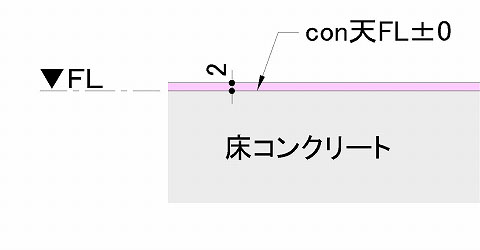

床塩ビシートの基本的な納まり断面図としては、下地が床コンクリートの場合、ほぼ例外なく以下のような感じになります。

床塩ビシートを施工するための下地としては、先程も書いたように、必ずしもコンクリートが採用される訳ではありません。

しかし最も割合として多いのは、やはりコンクリートでしょう。

マンションなどで二重床にする場合は結構多い、という話をしましたが、たくさんある建物の用途の中で一種類だけというレアさ。

なので採用される頻度としてはそんなに多くはないはずです。

また、よく事務所ビルのオフィスエリアで床下地材として採用される、OAフロアの上に貼っていく床仕上材としてはあまり適しません。

なぜかというと、床塩ビシートは接着剤できっちりと貼る為、簡単に剥がすことが出来ないという理由があるからです。

その一方でOAフロアを施工する理由としては、事務所のレイアウト変更などで、後々配線を変更することが挙げられます。

しかしOAフロアに床塩ビシートを施工すると、後で配線などを変えたくなった場合でも、それが簡単に出来ません。

配線を変える為には床を剥がす必要がありますが、ビニル床シートを剥がすのは大変だし、戻すのはもっと大変なんです。

なので、OAフロアの場合はビニル床タイルとか、カーペットタイルを採用することになります。

■二重床の場合

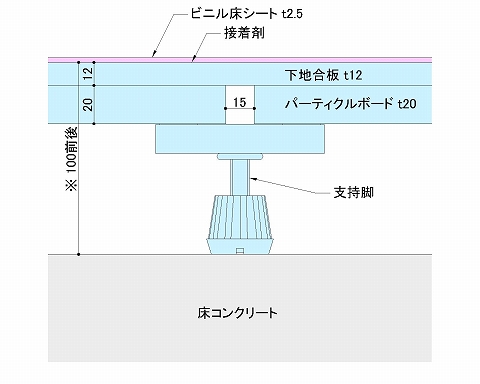

オフィスビルの床下地材としてよく採用されるOAフロアに床塩ビシートを施工する訳にはいきませんが、二重床の上に床塩ビシートを貼るパターンは結構多いです。

そうなった場合の基本的な納まり断面図は以下のような感じになります。

下地が床コンクリートから床コンクリート+二重床という構成になっているので、納まりとしては若干複雑になっているのが分かります。

とは言ってもそこまで難しい納まりではないので、それぞれの部材がどうなっているかをきちんと知っておけば問題ないと思います。

コンクリートスラブのレベルをあらかじめ下げて打設しておき、そこに二重床を施工して、合板を貼った上に床塩ビシートを貼る。

私の自宅を含め、マンションに住んでいる方であれば、自宅はこうした納まりになっている可能性がかなり高いです。

あまり自宅をひとつの建物と認識する機会がないので、今はそこまで意識はしないと思うし、別に意識をする必要もないとも思います。

実際には床下地材の違いによって歩行感が結構変わってくるという話もあるので、気にする人は気になるかも知れませんが…

あまりにも音が鳴ってしまいうるさいとかがない限り、そこまで気にしなくても良いのではないかと考えています。

個人的にはそうした歩行感の違いというのは、もう本当に些細なものだと思っています。