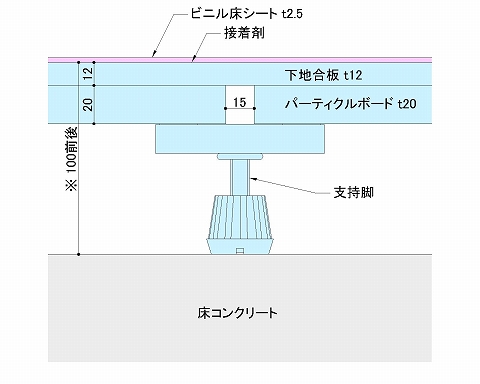

床塩ビシートの基本的な納まり断面図が具体的にどのような関係になっているのか、という話を前回は取り上げました。

製品は2mm~3mm程度という薄さになっていて、比較的柔らかい床塩ビシートを下地に接着剤で貼っていく。

床塩ビシートはそんな特徴を持っている訳ですから、建築の納まりとしてはそれほど難しい部分はないと思います。

コンクリートもしくは二重床という下地さえしっかりしていれば…という条件が付きますけど、その条件を満たしていればそこに貼っていくだけ。

こうしたシンプルな納まりが施工性の良さにつながっていて、床塩ビシートが採用される要因にもなっています。

ただ、メリットが多く機能的な床仕上材という理由から、採用される部屋も多くなる傾向にあるので、最初に基本納まりを決めておく必要はあります。

それほど難しい納まりではないとは言っても、それがそのまま「何も考えなくてもOK」という話になる訳ではないですから。

簡単な納まりの中にあっても、基本方針の決定は必要になるので、まずはそこをきちんと押さえておくことをお勧めします。

床塩ビシートの範囲が多いと言うことは、間違った下地位置にした場合に、それを修正する手間が大きくなるということを意味しています。

仕事の効率化という観点からすれば、最初に決めた基本方針が正しくなかった結果、後で全部修正が発生してしまう状況は避けたいところ。

ということで、今回は床塩ビシートの基本的な納まりで気をつける部分を色々と挙げていきたいと思います。

■床塩ビシートの基本ルールでは

床塩ビシートの基本的な納まりは、先程も説明しましたが、下地のコンクリートに直接貼り付けていくだけの納まりになります。

こうした納まりは非常にシンプルで良いんですけど、その中で気をつけておきたい点が、コンクリートの天端レベルをどうするか、という部分。

床仕上材の天端レベルというのは、基本的に各フロアにそれぞれ設定されている「FL」になることがほとんどです。

最終的な仕上レベルがそこになるように、ということでFL(フロアレベル)を設定する訳ですから、まあこれは当たり前の話ではあります。

ここまでは特に問題ない話だと思いますが、ここで気になるのが、2mm~3mmの厚さを持つ床塩ビシートの場合、下地のコンクリートスラブをどのレベルに設定するか、という部分です。

薄い仕上材なのであまり普段は厚みをそこまで意識しないのですが、きちんと断面図を描いてみると、コンクリートと床塩ビシートのどちらをFLに合わせるかが気になってきます。

これはかなり細かい話ではありますが、時々このあたりの話が問題になったりします。

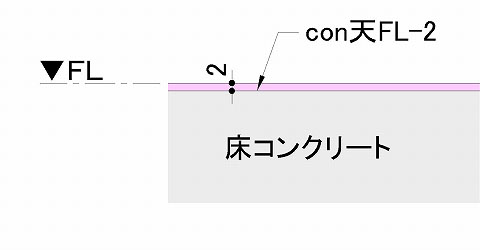

床塩ビシートを貼った状態で仕上天端がFL±0になる場合には、下地のコンクリート天端はFL-2ということになります。

現場ではそこまで細かい施工が難しいという話はさておき、図面の計算上は、という条件で考えてみると下図のようなイメージです。

床仕上材の天端をFL±0に設定したい、という考え方が正解だとすると、上図の納まり詳細図が正解になるしかありません。

■ただし現実を考えると…

しかしこうした断面図はあくまでも図面上の話でしかなくて、実際の工事でそれが出来るのかという問題もあります。

現場でコンクリートスラブを打設する際に、コンクリート天端をFL-2に設定する、というのは結構難しいという現実があるんですよね。

もちろんそこを狙うことは可能ではありますけど、まずはそれが正確に施工出来るのかどうか、という問題があります。

そしてもうひとつの問題は、床仕上材の厚みは2mmのものだけではない、という部分で、恐らくこれが最大の問題になると思います。

床仕上材ごとにコンクリートのレベルを決める場合、FL-2だけではなくFL-3とかFL-6.5という細かい分類が出てきます。

ちょっと図面上でも頭が痛くなってきそうな区分ですけど、これを実際に現場で実行しようとすると、恐らく全然うまくいかないはず。

コンクリートスラブの施工をする際に、コンクリートに1mmの段差を付けるとか、4.5mmの段差を付けるとか。

それは図面では簡単に出来ますけど、実際にはそんなことは出来ない、という現実があるんです。

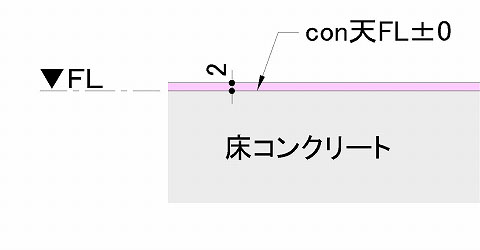

そうすると、とりあえずコンクリート天端をFL±0に設定しておき、床仕上材の厚みは考慮しない、という考え方も出来ます。

納まり図としてはこんな具合ですね。

こうした納まりは施工者側が最も気にする施工性をメインに解釈したものなので、厳密に言えばやっぱりFL-2が正解なんですけど…

実現できないことを図面に盛り込んでもあまり意味がないので、現実的な視点も必要になる場合がある、ということです。