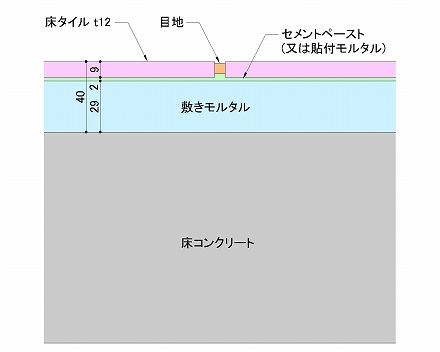

前回は床タイルの納まりについて検討をする際に、タイルのサイズについて考えることと、タイルには目地があるという話を簡単に紹介しました。

目地はタイルを納めるために必要なもので、目地がないとタイルは仕上材として成り立たなくなってしまいます。

なので、タイルと目地は自然とセットで覚えていくことになります。

また、目地という言葉はタイルとタイルの間だけに使われる言葉ではなくて、建築納まりの様々なシーンで登場してきます。

例えばコンクリート壁の表面に少し溝を入れる場合も目地と呼ぶし、石膏ボード同士を少し縁切りした場合もその部分を目地と呼びます。

こうした同じ部材同士の間にある隙間を目地と呼ぶので、今後も何かと登場する言葉になってくると思います。

目地について色々検討するのは、ちょっと面倒くさいというか大変というようなイメージが私にはあります。

だけどタイルだけではなく、どの納まりでも目地は非常に重要な要素になっているので、出てきたらしっかりと覚えておきましょう。

もちろん床タイルの納まりを検討していく今回の場合でも、目地の存在はきちんと押さえておくべき要素になっています。

ということで、今回はタイルのサイズと目地との関係について考えてみましょう。

●実際のサイズと目地込みのサイズ

タイルの商品カタログを色々見ていくと、タイルのサイズについては大抵の場合「100角」とか「150角」というような表現になっていることが分かります。

建築の正解では基本単位がmmなので、100角タイルというのは100mm×100mmのタイルというような意味になります。

100mm×100mmであればタイルとしては手頃な大きさで、サイズの表現としては非常に分かりやすい状態になっています。

しかし実際には、100角タイルと言っても、そのままタイルの大きさが100mm×100mmになっている訳ではありません。

これがタイルのちょっと分かりにくいところで、ここで目地という考え方が登場してきます。

カタログ上でタイルの大きさを表記していく際には、目地の巾を含めたサイズを指すことが一般的になっています。

目地込み寸法というような表現をしたりします。

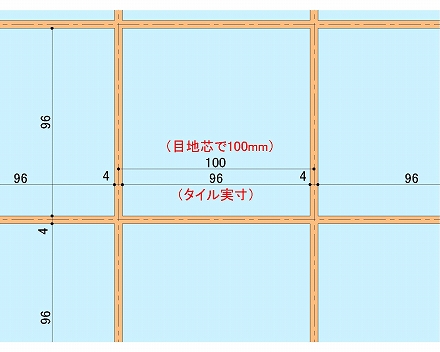

例えば100角タイルの場合であれば、目地巾が4mmで実際のタイルが96mm前後になる、というような関係性になります。

イメージとしてはこんな感じ。

上図のような状態を「目地込みで100角」という表現をするので、納まりを検討する際には注意が必要です。

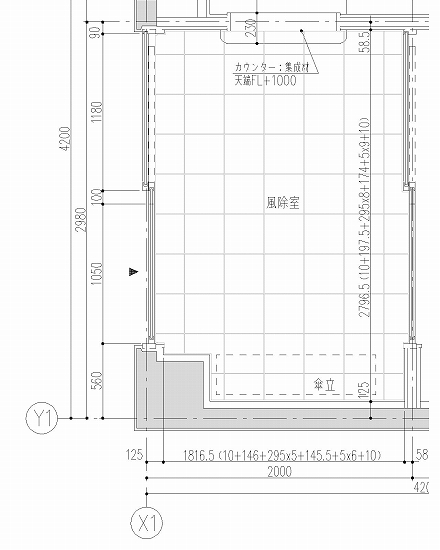

このあと取り上げますが、タイル割りによって柱サイズや壁の位置などを決めようとする場合には、目地とタイルの関係をしっかり把握しておかないとうまくいきません。

また困ったことに、タイルを製造しているメーカーが色々とある中で、全部のメーカーが目地込み寸法表記をしている訳ではないという問題もあります。

この統一されてない感じが、分かりにくい一番の原因かも知れません。

100角タイルというから目地込みだと思って検討していたいたら、実際にはタイルの大きさが100mmだったみたいなことがある訳です。

そうなると目地込みで104mmになってしまうので、計算が全然違ってくることになってしまいます。

これは事前に確認が足りないだけではありますけど、思い込みというのは結構大きな失敗を生むものなんですよね。

例えばイタリアから輸入するタイルとか、そういう外国産の製品に目地込み寸法で表現されていない場合が多い気がします。

日本のメーカーで、輸入物ではない製品の場合は、大抵目地込みのタイルサイズ表記になっているはず。

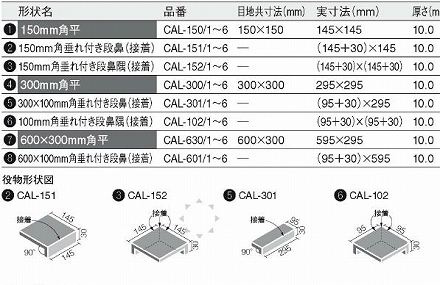

カタログを見ると、こんな感じで書かれています。

上記のタイルだと、目地込寸法(目地共寸法)が150mmとか300mmになっているのが分かります。

そして右側に「実寸法」の表記があり、それぞれ145mmと295mmになっています。

つまり目地巾は5mmが標準ということです。

目地込み寸法については考え方が少し面倒なことにプラスして、表記が統一されていないことが時々あるので、それが絡んで間違いの原因になります。

私も何度かこうした失敗を経験していますが、これは初歩的なミスで、タイル割がきれいにいかなくなるので結構悲しいです。

私の失敗でも少し触れましたが、次回説明する「タイルの割付」を検討する際には、タイルの寸法を正確に把握しておく必要があります。

なので、まずはどのような製品を実際に採用するのかを、カタログとサンプルを合わせて決めておくことが重要です。

設計者の決定権のある人に決めてもらった後でタイル割りを進める。

これが建築の納まりを検討していく手順としては重要になってきます。

ちなみに、タイルのカタログを見たい場合には、TOTOかLIXILの建築関係者用サイトを見るのが一番良いと思います。

そこなら誰でもオンラインカタログを見ることが出来ますし、登録なども必要ないですから気軽です。

一度じっくり見てみると色々なタイルがあって面白いですよ。