コンクリート化粧打放し仕上の壁納まりを検討する際には、まず型枠の割付をどうするかの方針が必要になってくる、という話を前回は紹介しました。

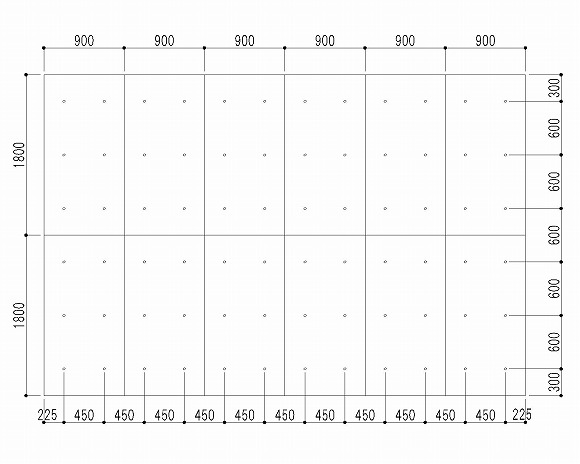

パネコートのサイズは「二六版」と呼ばれる600×1800か。「三六版」と呼ばれる900×1800のどちらか。

それを縦方向に並べていく、つまり最終的な見た目としては、縦に伸びていく型枠の線が多くなった方が良いのか。

もしくはパネコートを横方向に並べ、横方向の線を多く見せていくのか。

このあたりの意匠的な方針をまずは決めておき、その方針にあわせて型枠の割付を図面上で進めていくことになります。

また、型枠のジョイントラインに対してコンセントをどこに配置していくのか、というあたりの細かい検討も図面上でやっていくことになります。

ちなみにこれは余談ですが、パネコートの定尺である「二六版」とか「三六版」などの数値は、尺貫法での数値を表しています。

一尺というのは10/33mなので約303mmで、二六版というのは二尺×六尺で600×1800なんです。

もっと正確な数値できちんと表現すると606×1818になりますけど、細かい部分にはこだわらなくても良いでしょう。

石膏ボードの規格サイズは910×1820で、こちらも三六版という考え方で規格品を作っていることが分かります。

建築の勉強を進めていくと、こうした尺貫法の数値が残っていることが結構あるんだな…と思うことが多くあります。

なので、型枠のサイズとしてまずは覚えておくことになったとしても、他の材料について覚える際にもこの記憶は役立つはずです。

最終的にどのような見せ方をするのか、ということを意識してパネコートのサイズと並べる向きを決定したら、大まかには図面として検討を進めることが可能になります。

そこでもうひとつ検討しておきたいのが「セパ穴」の位置です。

これもコンクリート化粧打放し仕上面でかなり目立って見えてくる要素ですから、きちんとした計画をしておく必要があるんです。

今回は、そもそもコンクリートの壁にセパ穴がなぜ必要なのか、というあたりの基本的な話から入ってみようと思っています。

■型枠にかかる力

コンクリート化粧打放し仕上をどのように見せるのか、ということで型枠の割付を検討する際には、セパ穴の位置をどうするかも考えておく必要があります。

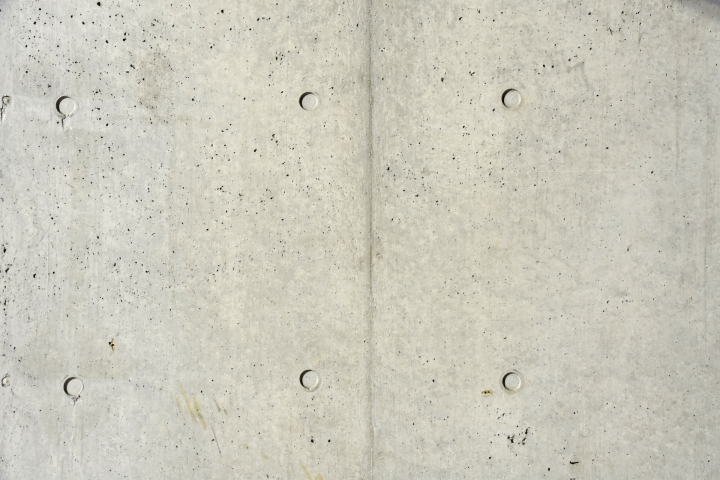

セパ穴というのは以下の写真にある丸い穴みたいな部分を指します。

最終的な仕上面にかなりガッツリ出てくることになるので、このセパ穴をどのように配置しておくのかも図面上で検討していくことになります。

セパ穴というのは施工を進めていく上でどうしても必要になるもので、完全にゼロにすることは残念ながら不可能なんです。

本当は何もない方が壁面としては美しいんですけど、それはもう現実的ではないので、あまりそこを考えても意味がないと思います。

では、このセパ穴というのはどういった流れで必要になってくるのか、というあたりをまずは考えてみましょう。

最終的に見えるかどうかは別として、コンクリートの壁をつくる際にはまずコンクリートを流し込む型枠が必要になります。

もちろんコンクリートを流し込む訳ですから、壁の厚さ分の間隔で両面必要になってきます。

まずは片側の型枠を立てておき、その状態で壁の鉄筋を配置していき、最後に反対側の型枠を立てるという流れになります。

そうして出来上がった型枠にコンクリートを流し込む訳です。

ここで想像して頂きたいのが、重量があって流動性のあるコンクリートを流し込んでいった際に、型枠にはどのくらいの力がかかるのか。

条件によって色々変わってくるので正確な数値をここで出すことは出来ませんが、大雑把な表現をすると「かなり大きな力がかかってくる」んです。

浴室にある浴槽になみなみとお湯を貯めても浴槽が壊れないのは、浴槽が想定される水圧に耐えられるように設計されているからです。

もし浴槽がペラペラのプラスティックで出来ていたら、お湯を貯めていく途中で水圧に耐えられなくなってバラバラになってしまうはずです。

■型枠の一般的な納まり

コンクリート壁をつくるための型枠にも同じような考え方が当てはまります。

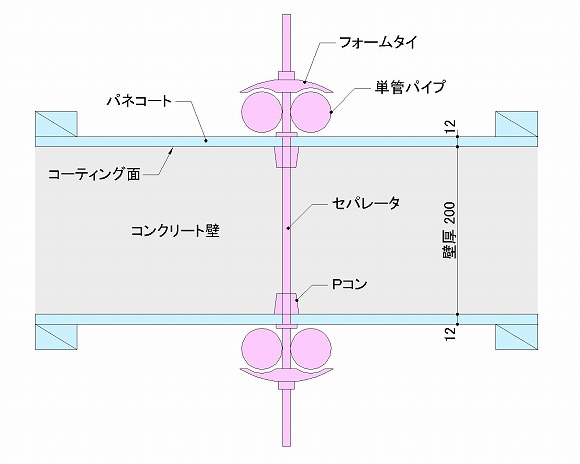

型枠に対してコンクリートを流しこんでいく際にかかる力に耐えられるように、両側の型枠同士を金物でつないで圧力に耐えられる強度を持っておく必要があるんです。

そして、型枠同士をつないでいくためにセパ穴が必要になってくる、ということです。

型枠を組んだ時の状態を簡単な断面図で表現すると、下図のようなイメージになります。

これは化粧打放しの際に使う「B型」と呼ばれるセパレータで、壁の仕上によって形状は幾つかあります。

型枠にコンクリートを流し込んでいく段階で、壁の内側から外側に向かってかなり大きな力がどんどんかかっていきます。

そうした圧力に耐えるために、単管パイプやフォームタイ、セパレータやPコンなどを使って両側の型枠をつないでおく訳です。

型枠を解体する時にはPコンまでを取り除いて、セパレータはそのまま残ることになります。

そうして残ったPコンの穴は既成品やモルタルなどで埋めることになりますが、完全に周囲の壁と同じように見せることは出来ません。

コンクリート化粧打放し面に、丸い形状の何かが規則的に入れられているのは、そうした施工上の理由があるからなんです。